2019年11月26日

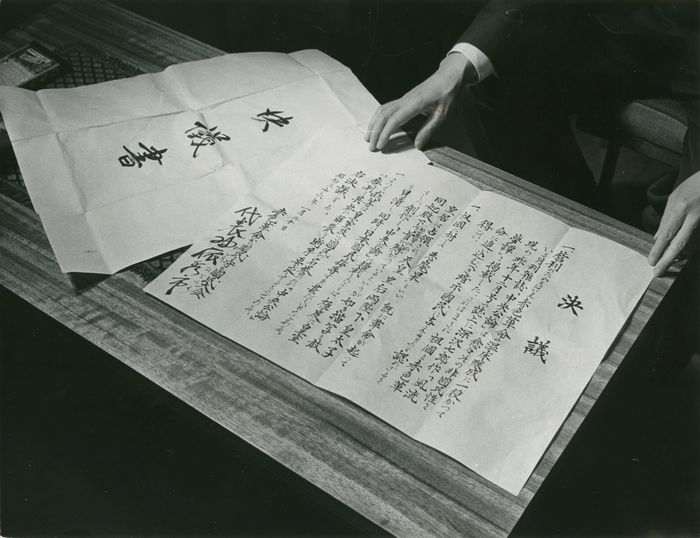

雑誌『中央公論』に作家深沢七郎の『風流夢譚』が掲載されたことに抗議し、雑誌の廃刊と会社の解散を求めた「赤色革命から国民を守る国民大会」の1961年1月31日付けの決議書。2月1日に嶋中鵬二社長宅が右翼少年に襲われ、お手伝いさんら二人が殺傷された=1961年2月撮影

雑誌『中央公論』に作家深沢七郎の『風流夢譚』が掲載されたことに抗議し、雑誌の廃刊と会社の解散を求めた「赤色革命から国民を守る国民大会」の1961年1月31日付けの決議書。2月1日に嶋中鵬二社長宅が右翼少年に襲われ、お手伝いさんら二人が殺傷された=1961年2月撮影「あいちトリエンナーレ」の企画展「表現の不自由展・その後」をめぐる一連の騒動(以下「表現の不自由展」騒動)が、約60年前の「風流夢譚(むたん)」事件を彷彿とさせるという声が、一部のネット・ユーザーの間から上がっています。

「風流夢譚」事件について触れておきましょう。総合誌『中央公論』は1960年12月号に、昭和天皇をはじめとする皇族の処刑場面を描いた深沢七郎の小説「風流夢譚」を掲載しました。これに対して、右翼団体は皇室に対する侮辱ととらえて、繰り返し中央公論社に乗り込んでは威嚇を行いました。そして61年2月になると、大日本愛国党の元党員の少年が嶋中鵬二社長宅に侵入し、夫人に重傷を負わせ、お手伝いさんを刺殺するというテロを引き起こすまでになります。

なお、「風流夢譚」事件と「表現の不自由展」騒動との比較に当たっては、留意すべき点があります。「風流夢譚」事件では、「風流夢譚」だけが批判の対象でした。一方、「表現の不自由展」騒動では、昭和天皇の肖像を燃やしているように見える大浦信行氏の映像作品「遠近を抱えて PartⅡ」だけでなく、従軍慰安婦問題を象徴するキム・ソギョン氏らの彫刻作品「平和の少女像」も批判の対象となっています。

こうした留意点を踏まえた上で、「風流夢譚」事件と「表現の不自由展」騒動を比較することにしましょう。俗に「歴史は繰り返す」と言いますが、両者の間には、実に興味深い類似点が見いだされます。

第一に、公職者や公的機関がテロ(予告)を肯定するかのような言動をとったことです。

「風流夢譚」事件では、テロ発生後も、与党・自民党は中央公論社に対して同情を示すどころか、「『風流夢譚』のような無責任な言論に対して政府は無関心すぎる」として、皇族に対する名誉棄損のかどで同社を告訴するように、唯一の告訴権者である池田勇人首相に圧力を加えていました。これは言外に、嶋中社長が『中央公論』に「風流夢譚」の掲載を認めたことから、自らテロを招いたのだと言っているのも同然でしょう。

当時、大日本愛国党の赤尾敏党首を尋問していた飯守重任(しげとう)東京地裁裁判官が、テロの「原因は(筆者注:「風流夢譚」の)皇室侮辱にある」と発言して、物議をかもしましたが、飯守発言は自民党の本音を代弁していたと言ってよいでしょう。実際、野党第一党の社会党が、飯守裁判官に対する弾劾裁判を求めたものの、自民党は「一市民の個人的発言」や「三権分立の建前」といったあいまいな理由を挙げて、拒絶していたのです。

一方、「表現の不自由展」騒動では、河村たかし名古屋市長が、開幕からほどなくして、「遠近を抱えて PartⅡ」や「平和の少女像」について、「どう考えても日本人の心を踏みにじるものだ、即刻中止していただきたい」と発言しました。大内裕和中京大学教授は、こうした河村市長の「発言で(筆者注:「ガソリン携行缶…」といったテロ予告を含む)脅迫などを助長する事態にもなった」と指摘しています。

また文化庁は、すでに審査され採択が決まっていた「あいちトリエンナーレ」に対する約7800万円の補助金について、申請手続きに不備があったことを理由にして、9月に全額不交付という決定を下しました。元文化庁文化部長の寺脇研氏は、文化庁のこうした決定が「(筆者注:「ガソリン携行缶…」といったテロ予告を含む)脅迫自体を肯定することになりかねない」と懸念を示しています。

第二に、右翼団体や右派系市民団体が、抗議対象の混乱と動揺に乗じて、その従来の方針の転換まで迫ったことです。

「風流夢譚」事件では、右翼団体は、中央公論社の混乱と動揺に乗じて、落とし前として『中央公論』の編集方針の転換を要求しました。『中央公論』は戦前も、戦後に復刊された後も、一貫してリベラルな立場から権力批判を行い、世論に大きな影響を及ぼしてきたことから、岩波書店の「『世界』とともに右翼ジャーナリズムの誹謗にさらされて」きたのです。最終的に嶋中社長は、第三者を介して、右翼団体との間で、『中央公論』の編集方針を「中正にもどす」という約束を交わすに至ります(京谷秀夫)。

一方、「表現の不自由展」騒動では、「在日特権を許さない市民の会(在特会)」元会長を代表とする政治団体が、主催者の愛知県側の混乱と動揺に乗じて、ヘイトスピーチを伴う集会の開催を黙認させようとしました。周知のように、近年「ヘイトスピーチ解消法」の施行を機に、各地方公共団体は、管理下にある施設において、「在特会」のような団体の集会を制限するという方針を掲げてきたのです。その政治団体は愛知県の管理下の施設で、一連の騒動で「表現の自由」が問われたことを逆手にとるかのような趣旨を掲げて、「在特会」元会長の講演会とともに、「犯罪はいつも朝鮮人」と書かれたカルタの読み札などを展示する「日本人のための芸術祭 あいちトリカエナハーレ2019『表現の自由展』」を企画したのです。そしてヘイトスピーチに反対する市民団体の抗議も空しく、最終的に愛知県側の許可を得るに至ります。

俗に「歴史は繰り返す」に続いて、「一度目は悲劇として、二度目は喜劇として」と言うように、悲劇か喜劇かはともかくとして、しばしば歴史はコントラストをなして繰り返すものです。「風流夢譚」事件と「表現の不自由展」騒動との間では、どのような点でコントラストが見られたのでしょうか。

第一に、表現者側の関係者の「表現の自由」をめぐる対応が挙げられます。

「風流夢譚」事件では、当時、浅沼稲次郎日本社会党委員長刺殺事件の余燼がくすぶっていたことから、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください