「たが」締め直し朝鮮半島の将来像描け 中国巻き込み北東アジア安定を

2019年11月24日

2017年9月、日米韓首脳会談の会場に入る文大統領、安倍首相、トランプ大統領=米ニューヨーク。朝日新聞社

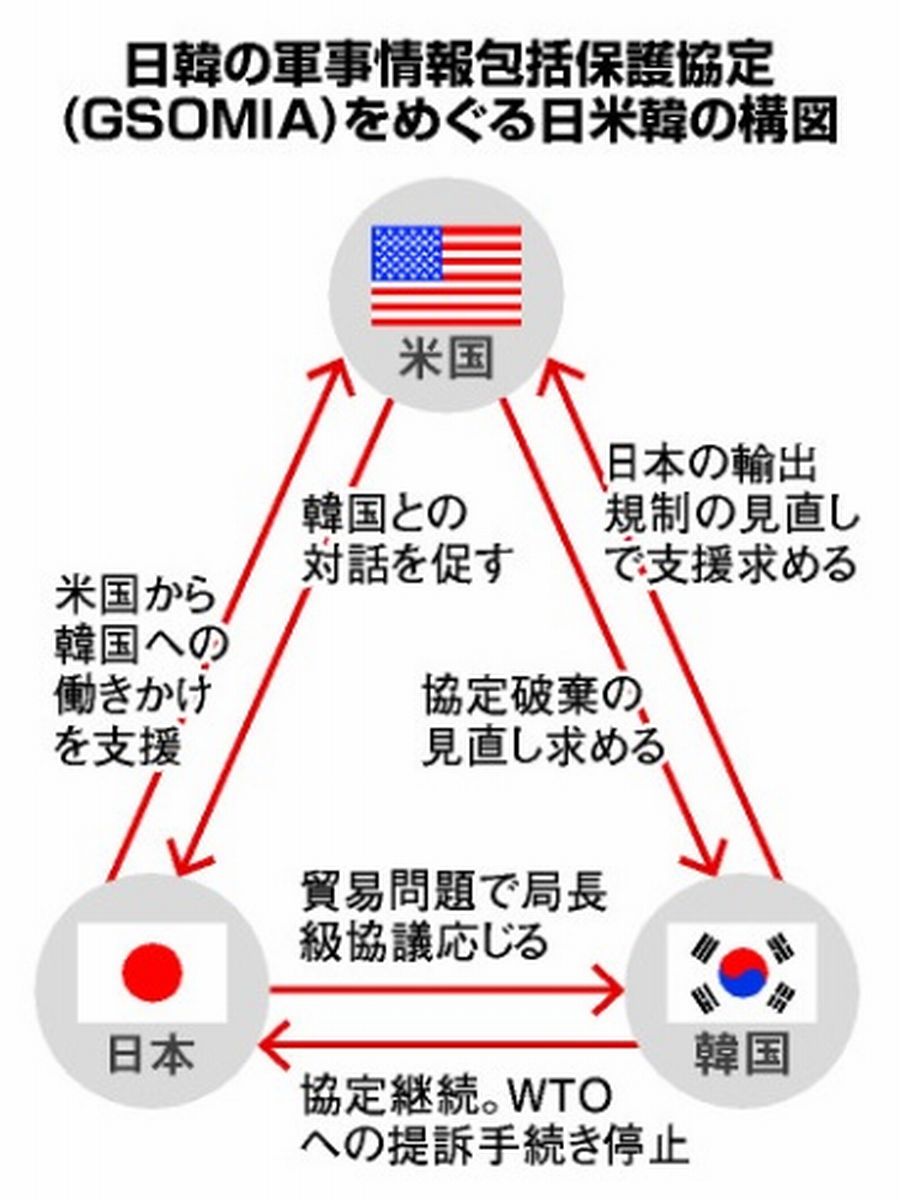

2017年9月、日米韓首脳会談の会場に入る文大統領、安倍首相、トランプ大統領=米ニューヨーク。朝日新聞社日韓の軍事情報包括保護協定(GSOMIA)がかろうじて継続された。米国の働きかけもあって日米韓の「たが」を締め直したように見えるが、むしろ露わになったのは3カ国の首脳めいめいの対北朝鮮外交がもたらした「たが」の緩みだ。いま日米韓がなすべきは不毛なGSOMIA騒動を一刻も早く終え、北東アジアの安定に向けた協調という本来の仕事を進めることに他ならない。

GSOMIAの失効が回避された11月22日夕、防衛省にいた私は徒労感に襲われていた。

日韓関係の悪化により、23日で失効させると通知していた韓国政府が「通知の効力停止」を発表するソウルからのテレビ中継が流れる。だが、要は“延長戦”で、正式に継続するかどうかは、日本の対韓輸出規制をめぐる今後の協議次第という話だった。

11月22日、日韓GSOMIAの失効回避を受け記者団に話す河野防衛相=東京・市ケ谷の防衛省。藤田撮影

11月22日、日韓GSOMIAの失効回避を受け記者団に話す河野防衛相=東京・市ケ谷の防衛省。藤田撮影今回の騒動は不毛の一言に尽きる。日韓が北朝鮮の核・ミサイル開発加速をふまえてGSOMIAを結んだのは2016年だが、日本にすれば、そうした情報はこれまでも米国経由で入っており、河野太郎防衛相は「GSOMIAの失効が日本の安全保障に直接影響を与えることはない」と語っていた。

では、なぜこんな騒動になるのか。それは、日韓関係の悪化で日米韓の軍事情報トライアングルが崩れると、「北朝鮮をはじめ周辺国に間違ったメッセージを出しかねない」(河野氏)からだ。外務省幹部は「北東アジアで日米韓の連携が揺らいでいないか、中国、ロシア、北朝鮮は常に見ている。GSOMIAはその象徴になってしまった」と語る。

だが、それを文在寅(ムンジェイン)政権の対日政策のせいだと批判するだけでは、何も解決しない。米国が収めようと介入してもGSOMIA騒動がここまで大きくなってしまったことで、悪化するばかりの日韓関係だけでなく日米韓の「たが」の緩みまでが浮き彫りになったのだから、その「たが」を緩ませた要因は何かを見つめなければならない。

私が最大の要因と考えるのは、最近の日米韓の対北朝鮮外交が、朝鮮半島の安定という共通の目標に向かうための協調を欠き、めいめいの首脳主導の下で視野が狭くなったり、ぶれたりしてしまっていることだ。

米国の例が最もわかりやすい。トランプ大統領が昨年6月に史上初の米朝首脳会談に踏み切ったのはいいが、北朝鮮の非核化をめぐる協議は停滞。一方で、韓国には駐留米軍の経費負担を増やすよう強く迫る。自分が目立てばよく、カネはかけたくないといった風情だ。

2018年6月、初の米朝首脳会談後に記者会見するトランプ大統領=シンガポール。朝日新聞社

2018年6月、初の米朝首脳会談後に記者会見するトランプ大統領=シンガポール。朝日新聞社韓国は、文大統領が米朝を仲介し、自身も金正恩委員長と会談を重ねるなど積極的に動いた。だが日本に対し戦前の植民地支配による問題を改めて持ち出す姿勢は、文氏が目指す朝鮮半島の将来像への疑念を安倍政権に抱かせ、相互不信の温床となった。

日本も悩ましい。率先して北朝鮮を批判してきた安倍晋三首相だが、米朝対話が動き出すと、自身も拉致問題を何とかしようと金委員長に会談を呼びかけた。そして米朝対話が停滞すると北朝鮮は再び日本海へミサイルを撃ち始め、安倍氏は批判せざるを得なくなっている。

初の米朝首脳会談が開かれた頃は、これを南北に分断された朝鮮半島の非核化・和平から北東アジアの安定へどうつなげるかといった議論が熱を帯びた。かつて「6者協議」に加わった中ロとの関係まで視野に入れた議論が必要だったが、土台となる日米韓の議論は深まるどころか、逆にそれぞれの首脳が国内向けの成果も意識し、めいめいに北朝鮮に接近を図った。

もともと日米韓の連携は、北朝鮮が挑発的な時はまとまるが、北朝鮮が対話へ動くともろい面がある。日米韓のトライアングルの中で直接の同盟関係にない日韓においては、なおさらだ。そこへ各首脳が主導するここ数年の対北朝鮮外交での足並みの乱れが重なって生じた日米韓の「たが」の緩みが、GSOMIA騒動で露呈するに至った。

韓国が今後GSOMIAを正式に継続する条件として、日本に見直しを求めている対韓輸出規制にしても、日本が今年8月、安全保障上信頼できると判断する国のリストから韓国を外したというものだ。米国の介入で失効はぎりぎり、とりあえず回避されたが、日米韓の「たが」を締め直したというにはほど遠い。

朝日新聞社

朝日新聞社今の日韓関係の悪化の背景には、戦争が続いた東アジアの近現代史と、その認識に対する安倍氏、文氏それぞれのこだわりがあり、解決は容易でない。だが、GSOMIA騒動はそれに絡めることなく収束させるべきだ。GSOMIAが安全保障上必要だからというよりも、失効をめぐる騒動が日米韓の「たが」の緩みを国際社会にさらし続けるからだ。

ただ、その収束のさせ方には注意を要する。安倍氏は今回のGSOMIA継続を受け、「北朝鮮への対応のため日米韓の連携は極めて重要だ」と語ったが、最近また米国を挑発し始めた「北朝鮮の脅威」をテコにするようなその場しのぎではいけない。北朝鮮が対話へ動けば日米韓の足並みが乱れるというパターンを繰り返しかねないからだ。北朝鮮に振り回されて焦点がぼやけた朝鮮半島の将来像を、日米韓で結び直すといった形であるべきだ。

それぞれ個性の強い首脳が率いる今の日米韓の政権では厳しいとの見方もあろう。だが、米中も介入した朝鮮戦争の停戦状態が60年以上続き、冷戦後も北朝鮮が核・ミサイル開発を進めてしまった朝鮮半島に平和をもたらすのに、日米韓の連携が欠かせないことは間違いない。そして、この3カ国とも近く「政権移行期」に入り、政治が流動化しかねないことを考えれば、猶予はそうない。

日米韓の対話を通じて朝鮮半島の将来像を探る作業が進めば、河野氏が念頭に置く「周辺国」、中国にどう向き合うかという議論も建設的になってくる。それは、朝鮮半島の和平には北朝鮮に影響力を持つ中国の関与が欠かせないという意味だけでなく、北東アジアの安定というさらに大きな文脈においてだ。

6月、訪朝した中国の習国家主席とオープンカーに乗る北朝鮮の金委員長=平壌。労働新聞ホームページから

6月、訪朝した中国の習国家主席とオープンカーに乗る北朝鮮の金委員長=平壌。労働新聞ホームページから逆に、日米韓の「たが」の締め直しを安易に「北朝鮮の脅威」に頼るなら、中国との間で悪循環を招く。朝鮮半島の緊張を高めるだけでなく、在韓米軍へのTHAAD(高高度迎撃ミサイルシステム)配備といった対北朝鮮の防衛協力に対し、中国が実際は自分に向けられているという主張を強めているからだ。

中国外務省の報道官は日韓のGSOMIAが失効するかどうか大詰めだった11月22日の記者会見で、「軍事協定を結ぶも終えるも関係国の主権の問題だが、地域の平和と安定ならびに朝鮮半島の和平プロセスに資するべきであり、第三国の利益を害すべきではない」と牽制した。

日米では実際、防衛協力が中国の海洋進出に対する抑止へと傾いている。陸続きで背後に中国が控える朝鮮半島での米韓の防衛協力とは、自ずと性格が異なる。そうした日米同盟と米韓同盟の間合いを整えるためにも、中国にどう向き合うかを日米韓で議論することは緊要だ。来月に中国・成都で開かれる日中韓首脳会談に臨む安倍氏と文氏が問われるのは、まさにそうしたことだ。

6月、大阪でのG20首脳会議で握手を交わした後、開始を待つ安倍首相(右)と文大統領(左端)=大阪市。代表撮影

6月、大阪でのG20首脳会議で握手を交わした後、開始を待つ安倍首相(右)と文大統領(左端)=大阪市。代表撮影G20外相会議が開かれた名古屋で23日にあった日韓外相会談では、成都で1年3カ月ぶりに日韓首脳会談を行うべく調整することで一致した。日韓はこの機を生かし不毛なGSOMIA騒動を早急に収束させるべきだ。そして、北東アジアの安定につながる朝鮮半島の将来像を描く議論を深めつつ、中国と向き合わねばならない。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください