(23)民由合併から小沢代表へ。激動の民主党と自民党の大連立構想の舞台裏

2019年12月02日

民主党政権から安倍自民党政権になって格段に低下した問題領域がある。「政」と「官」の関係を見据えた場合の「政治主導」という述語の捉え方である。

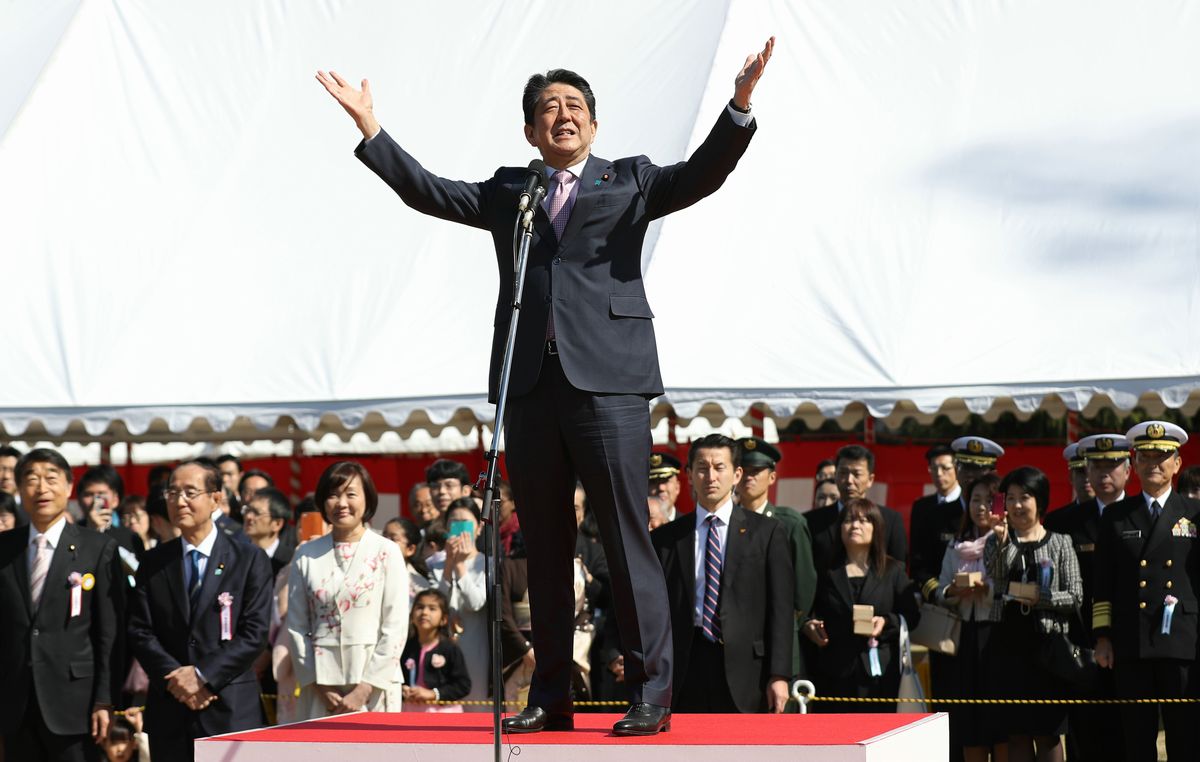

政府主催の「桜を見る会」をめぐって紛糾が続いている。本来は日本社会に対する「功労・功績」のあった人を多く招いて、各国の大使公使や皇族、国会議員などと花見をしながら交流を深めるという趣旨のものだ。

しかし、安倍首相はここに自らの選挙区の有権者を850人も招き、自民党議員も合計6000人を集めて、常識のある国民を驚かせている。文字通り公職選挙法の趣旨を逸脱する行為で、来年度予算を請求しながら中止に追い込まれた。

皮肉な見方だが、安倍自民党政権の中で流通する「政治主導」という言葉の意味は、このような場面で浮かび上がってくる。

「桜を見る会」であいさつする安倍晋三首相(中央)=2019年4月13日、東京都新宿区

「桜を見る会」であいさつする安倍晋三首相(中央)=2019年4月13日、東京都新宿区内閣人事局についても同じことが言える。本来は、民主党政権以前の自民党・橋本龍太郎政権の1996年9月、橋本自らが講演で語った構想が基本になっている。当時内閣官房にいた松井孝治(元参院議員)がその構想の下書きを書き、初めて国家戦略局と内閣人事局の構想を打ち出した。(『小沢一郎「実は財源はいくらでもあるんだ」』参照)

国家戦略局はその後、小泉純一郎政権になって経済財政諮問会議と名前を変えて活用されたが、内閣人事局の方は第2次安倍政権になって思わぬ方向で「利用」されることになる。

松井や橋本が構想していた内閣人事局は「省益」に走りがちだった省庁の手綱を「政治」の側が引き締めるためのものだったが、安倍政権の下では政権の利害第一を目的に使われた。安倍政権が続いてヒラメのような官僚が続出、公文書改竄が行われ、「桜を見る会」が公選法違反の会のような体をなした大きな要因となった。

「政治主導」をめぐる問題のレベルは第2次安倍政権になって激しく落ち込んでしまったが、この連載の主人公、小沢一郎が生涯をかけて挑んできた「政治主導」はこのようなレベルのものと同列に語られるものではない。

その「政治主導」は「議会制民主主義の定着」や「二大政党制」「政治的使命」という概念群と同じコロラリー(系)にある。

真正の「政治主導」を摑むため、小沢一郎は、自民党・小渕恵三政権との連立を解消した後、二つの大きい政治的連合に挑む。ひとつは成功し、ひとつは失敗した。それらの出来事をめぐる裏の事情や考え方を聞いた。

1998年11月、自民党の小渕恵三総裁と自由党の小沢一郎党首は政策協定に合意し、翌99年1月に自自連立政権発足。しかし、政策協定の実行を迫る小沢に小渕はあいまいな対応を続けたため、2000年4月に連立解消。この時の小沢の努力で国会審議の際の政府委員が廃止され、クエスチョンタイム(党首討論)が導入された。しかし、政府委員はその後、政府参考人という名称で事実上復活した。

――小沢さんが学生時代から考え続け、著書の『日本改造計画』でも展開された政治改革のいくつかが自自連立政権の時の国会審議活性化法で一部生かされました。そしてさらに、民主党政権で大きく生かされていきますね。

小沢 そうしようと思ったんだよ。

――そうしようと思った、まさにそこなんですね。

小沢 実現させようと思っていたんだよ。だけど、そこを(検察に)邪魔されたわけだから。いよいよこれで実現できるっていう時になあ。

――わかります。しかし、自自連立から民主党政権にかけて、小沢さんが考えていた政治改革の重要な施策がいくつか実現していきますね。

小沢 はい。だけど、民主党の中でも自分たちが主張していたことを本当に理解している人はそう多くはいなかったような気がしますね。

――そうですか。

小沢 だから、マニフェストは間違いだったという人もいるようですが、それは違うと思います。マニフェストが間違いだったら、民主党政権そのものも間違いだったということになってしまいますから。

――本当ですね。

小沢 政治改革の理念から言うと、そういう理想と理念が一番純粋な形ではっきりしていたのは自由党の時だったですね。だから、そういうところが評価、支持されて600万票も入りました。しかし、それじゃ過半数は取れない。だから、民主党と一緒になったんです。もっと幅広い支持を集めて過半数の票にならないと。

――そこのところで聞きたいのは、2003年の自由党と民主党の合併の時の話です。前年の2002年11月29日の夜、民主党代表だった鳩山由紀夫さんが記者会見をして、民主党と自由党の対等合併を打ち出しました。当然、その前に小沢さんと鳩山さんの間で合併の話があったわけですが、どんな話をされたんですか。

小沢 それほど特別な話はないですよ。鳩山さんの方が合併を言い出して、ぼくは、その話は結構ですねと答えたわけです。さっきも言いましたように、自由党だけでは過半数には届かないから、鳩山さんが言い出したことについて、いいですよと答えたんです。簡単な話です。

――鳩山由紀夫さんとは以前から親しいとかそういう関係はなかったんですか。

小沢 ぼくが田中派のベテランだったころ、鳩山さんは田中派の新兵だったから、親しく話をするような関係ではありませんでした。

――鳩山さんが新兵だとすれば、小沢さんはすでに大佐級だったという感じですか。

小沢 いや、そんなにはなっていないでしょう。(笑)何期か違うんですよ。だから、それほどは知らないし、話も以前はしていません。弟の邦夫さんは田中先生の秘書だったから以前から知っていましたが。

――どういう形で連絡が来たんですか。

小沢 普通の形で秘書に連絡が来たんじゃなかったかな。それで会って話したんだと思います。特別印象に残ってないくらいですから、大変な策略でも何でもないんですよ。

その時は、ぼくは割り切っていましたから。自由党のままいるのが政治思想的には一番きれいな姿だが、それではもう大勢を制することはできない。だから、民主党から話があれば一緒になることは必然だと思っていました。鳩山さんの方でも、一緒にならなければウイングを広げられないと思ったのではないですか。

――ところが、その民主党の代表が鳩山さんから菅直人さんに代わってしばらく経ってから、一転して合併を断ってきましたね。

小沢 その時はぼくは直接出ていなくて、当時の幹事長が話を受けたと思います。

――それで2003年1月に両党で政権構想協議会を作って話し合い、5月になって打ち切りになったわけですね。断ってきた理由は覚えていますか。

小沢 いや、覚えていないですね。それほど高いレベルの話ではなかったような気がします。

――そして、その夏になると、今度は菅さんの方から一緒になろうと再び言ってきたんですね。そのあたりの事情については、小沢さんは別のインタビューでこう語っています。

小沢一郎のインタビューをまとめた『90年代の証言 小沢一郎 政権奪取論』(五百旗頭真ほか著、朝日新聞社)では、小沢はこの時の自由党の事情をこう話している。「自由党の面々にとって、民主党との合併はほんとはものすごく不利な話なんです。衆院選の比例区で自由党は五、六百万票を獲得しています。だから、時間はかかるけれども、小選挙区で当選者を一人ずつ増やしていこうと考えていた。ところが、民主党と合併して政党が大きくなると、民主党の候補者と一緒に比例区名簿に名前が載るから、自由党議員が当選できなくなる可能性が大きくなる。だから、みんな腹の中では合併に反対だったんです。/だけど、僕は「政権をとるためならしょうがない」と言って、みんなを説得した。民主党との話し合いで、僕は何も異論をはさまないで、民主党の言うとおりにしたんです」

――このあたりの事情は覚えていますか。

小沢 その通りですね。

――そして、小渕自民党政権との連立の時は小沢さんは政策論を出したんだけど、この時はその政策論も出さなかったということですね。

小沢 この時は、政策的にも民主党の政策に賛成してもらわなければいけません、と言われました。それほどすごい政策論だとは思いませんでしたが、まあよかろうということになったんですね。

――菅さんの再度の申し入れは政党の合併ではなく国会での統一会派を作るという案だったということですが、小沢さんはそれには反対したわけですね。

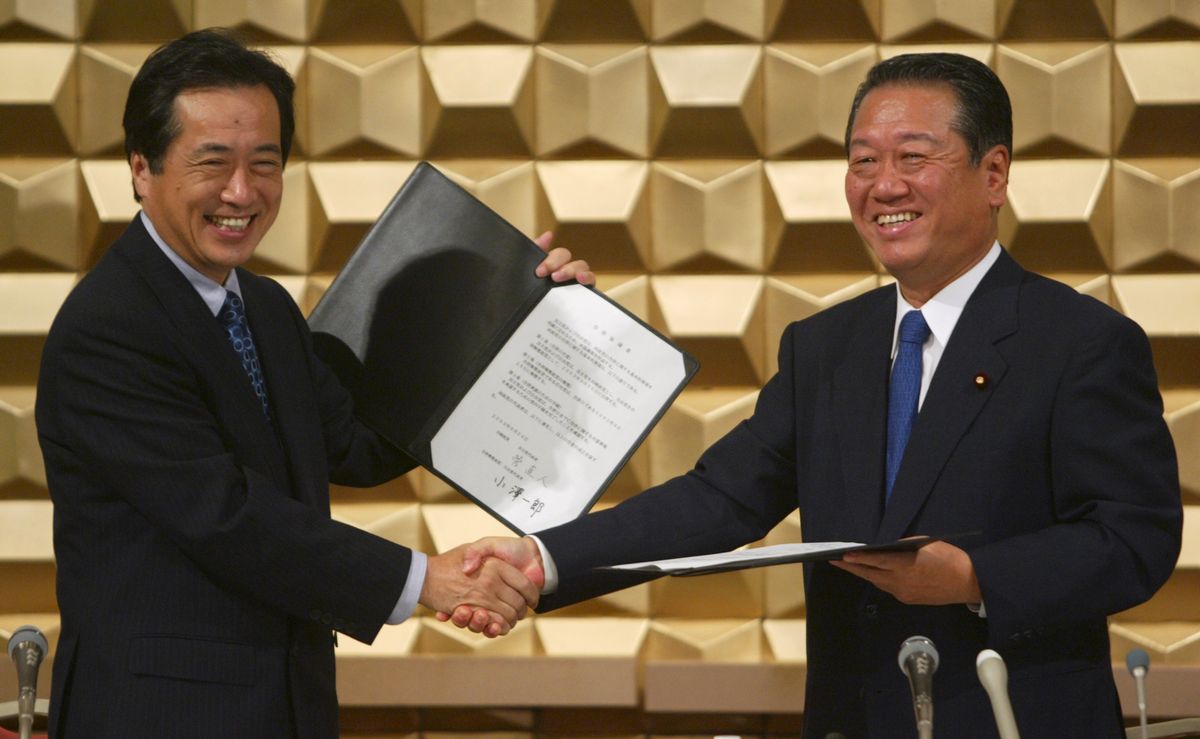

小沢 そのいきさつはよく覚えていませんが、反対したと思います。当時の自由党は単独で600何十万票取っていますから、民主党もこれに比べて桁違いに取っているというわけではなかった。だから、最終的には一緒になった方がいいという意見が大勢を占めたんだと思います。

合併協議書を交わす民主党の菅直人代表(左)と自由党の小沢一郎党首=2003年9月24日、東京・永田町

合併協議書を交わす民主党の菅直人代表(左)と自由党の小沢一郎党首=2003年9月24日、東京・永田町自由党と合併した新民主党は2003年11月の総選挙で177議席を獲得して躍進した。2004年に菅に代わって岡田克也が代表に就任。しかし、2005年9月の郵政解散・総選挙で小泉自民党に敗れ113議席と惨敗した。引責辞任した岡田に代わって前原誠司が代表に就いたが、2006年4月、「偽メール事件」の責任を取って辞任、代わって小沢が新代表に就任した。

――小沢さんが民主党の代表に就任して政権を取るまでのことをお聞きします。この時のことを民主党の事務局の方に聞いてみました。

菅や岡田、前原が代表だったころから民主党事務局に在籍していた主要スタッフは小沢が代表に就任して党内の空気がガラッと変わったことに驚いた。それまでは「朝令暮改」が多く、選挙準備などでも一度決めたことが後で覆されるようなケースが少なくなかった。しかし、小沢が代表に就任するとともに、幹事会など意思決定機関の会合時間が短くなり「無駄話」がなくなった。「以前は機関決定したものが代表の意向で急に変わってしまうことが結構あったが、それがなくなった。決めた通りに物事が執行され、機能的、効率的になった」とスタッフは私に話した。

――このあたり、組織の動かし方について特別考えるところがありますか。

小沢 いや特別に考えるということはないが、民主党というのは若い政党でしたから、みんな経験が少ないし、ある意味で勝手なことばかり言い合っているような感じなんですね。見方によっては中学生のホームルームみたいな感じもありました。だから、政権、選挙、政権という目標を掲げることで引っ張っていくしかないんですね。ぼくが代表になってすぐに衆院千葉7区の補選がありましたから。

――そうですね。

小沢 太田和美さんが900票か1000票の差で勝ったんです。ぼくは政権交代とマニフェスト作りに全力を挙げました。民主党と合併して、こちらの方が新参者のわけだから、最初の人事はその前の通りにやりました。その後もそんなに変えなかったと思います。

――その千葉7区補選の時の話なんですが、小沢さんは、国会議員の選挙対策委員長にいったん情勢判断を聞いて、その後ですぐに担当の事務局にも情勢を聞いているんですね。これも民主党の元スタッフに聞いた話ですが、それまでの代表と違うところは、小沢さんは仕事を下に振って終わりではなく、自分で別の角度からきっちり裏を取って確認しているのですね。いろいろなところの情報網から確認して、その全体的な進行が小沢さんの頭の中で組み立てられて物事を動かしている、というような話でした。このあたりはいかがですか。

小沢 物事は詰めなければだめなんです。いい加減にしていたのでは何もできないんです。何でもそうだけど、物事はきちんと詰める。そういう癖をつけないといけないと思いますね。いい加減で妥協してしまうと、その結果事実関係ができてきた時に困っちゃうんだ。最後まで詰めていないからですね。

だから、いつも指示するのは、いったん口で約束したとしても、具体的事実をきちんと挙げて「じゃあ、こういう場合はこれでいいですか」「こんな場合はこういうことでいいですか」と確認を取らなければいけないということです。単なる約束だけでは全然だめなんです。

何事も確認、きちっと詰めていかなければだめです。その作業はやっぱり選挙でも大事なんですね。

――小沢さんの頭の中ではいろいろな問題が整然と整理されているんじゃないか、という気がしますね。

小沢 ぼくは論理的にきちんと整理されていないのはだめだという考えが強いですね。いい加減なところで妥協すると頭の中もごちゃごちゃになってしまうんです。きちんと詰めていけば必然的に整理される。

――この期間、重要な出来事がいくつかありましたが、2007年10月から11月にかけての自民党との大連立構想は注目を集めました。

民主党の代表選を終え、お互いをたたえ合う小沢一郎新代表(左)と菅直人元代表=2006年4月7日、東京都内

民主党の代表選を終え、お互いをたたえ合う小沢一郎新代表(左)と菅直人元代表=2006年4月7日、東京都内2007年夏の参院選では、第1次政権を率いていた安倍晋三総裁の自民党が37議席という歴史的大敗を喫し、小沢代表の民主党が60議席を獲得して参院第一党に躍進。このため衆参ねじれが起こり、安倍政権は、アフガニスタン攻撃の米軍を後方支援するためにインド洋に派遣していた自衛隊艦船を引き揚げざるをえない袋小路に追い込まれた。自衛隊派遣の根拠法であるテロ特措法がその年11月に期限切れを迎え、法改正には参院第一党の民主党を説得しなければならなかった。

しかし、国連中心主義の小沢は駐日米大使の言葉にも考えを変えず、窮地に陥った安倍首相は体調不良もあって首相を辞任。安倍の後を継いだ福田康夫首相と小沢は10月30日と11月2日に会談。福田が法改正への協力を請い、小沢が拒絶、次いで福田が小沢の意向を全面的に受け容れて、自衛隊の海外派遣は国連総会決議などを条件とすることで合意した。

福田と小沢の話し合いはさらに進んで、民主党が政権に参加する大連立構想にまで及んだが、この結果について、民主党内から猛烈な反対が巻き起こり歴史的な大連立は現実のものとはならなかった。(『小沢一郎「幻の大連立」を語る』参照)

――大連立構想は私もびっくりしたんですが、民主党内でも驚きが広がりました。驚きは猛反対へと変わりました。その時の反対論の大勢というのは「このままいけば民主党は単独で選挙に勝てる。いまさら自民党と連立を組んで何の意味があるんだ」というようなものでした。

しかし、私も深く反省するのですが、その後の民主党政権を踏まえて考えれば、実はあの時政権に参加して行政経験を積んでおいた方がよかった、ということが言えるんですね。

小沢 大連立はやった方がよかった。それでも選挙は勝ったと思う。それどころか余計に勝っただろう。ぼくが権力の座に就くとかという意味では全然ないんです。とにかく当時は経験の少ない若い議員が多かったから、少し行政経験を踏んでおいた方がいいだろうと思った。政権を取った時にまるきり素人が行政に入るより多少行政経験を積んでおいた方がいいに決まっているんです。

――なるほど。みんなあの時、そこまで頭が回らなかったですね。

小沢 回っていなかったと思います。

――例えばイギリスの議院内閣制では、政権交代する野党が与党となる前に、一定期間官僚と交流して行政事務などを勉強する期間があります。たぶん、あの時大連立をやっていれば、それと同じくらい、あるいはそれ以上の勉強時間を積むことができましたね。

小沢 そうです。とにかく、あの時の民主党は行政の知識が少ないわけだから、やってみればよかったんです。だから、政権を取ってみて何か高級なおもちゃを預けられたような状態になってしまったんです。官僚との関係が悪くなってしまった原因のひとつもそこにあると思います。

大連立は二つの要素でいい結果を生むはずだったんです。ひとつはもちろん政権を取るためにいいということです。もうひとつはやっぱり、みんな行政を勉強する期間を取った方がいいということだったんです。

福田さんが本当にいい方だったんですね。素直ないい方です。だから、あの時に大連立をやっていれば、日本政治はいい方向に変わったと思いますね。

――福田さんとは自民党時代に交流はあったんですか。

小沢 ありません。ぼくは福田さんのお父さんの福田赳夫さんの時代から政治活動をやっていますから。(安倍)晋三さんだって、ぼくが幹事長の時に当選してきました。ぼくと一緒に記念写真を撮って、ぼくが当選祝いをしたようなものですから。だけど、あの前後に福田さんと話してみて、とても素直な方だと思いました。

――あの時、直前の参院選で民主党が勝って衆参ねじれが起こりました。福田さんとしては非常に困った事態に直面していたわけですが、話し合いは福田さんと小沢さんとどちらが先に声をかけたんですか。

小沢 あちらからです

――福田さんの方ですか。

小沢 いや、ナベツネ(渡辺恒雄)さんです。

党首会談に臨む小沢一郎民主党代表(左)と福田康夫首相=2007年10月30日、国会内

党首会談に臨む小沢一郎民主党代表(左)と福田康夫首相=2007年10月30日、国会内渡辺恒雄は読売新聞政治部記者から読売新聞グループ本社代表取締役主筆。読売ジャイアンツの球団オーナーでもあり「球界の独裁者」とも呼ばれる。中曽根康弘元首相との親交が特に有名で、時々の政界の動きに合わせて「フィクサー」的な役回りをするとも言われる。通称「ナベツネ」と呼ばれている。

――ナベツネさんですか。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください