憲法九条を胸に井戸を掘り、宮沢賢治を愛した友を悼む

2019年12月07日

アフガニスタンで長く人道支援を続けるNGO「ペシャワール会」(事務局・福岡市)の現地代表で、医師の中村哲さん(73)が4日、アフガニスタン東部で進めている灌漑工事の現場に向かう途中、銃撃され、亡くなった。国内外に深い悲しみが広がっている。

中村さんは1984年にパキスタンに赴任して現地の人々の医療にあたり、86年にはアフガニスタンでも活動を開始。大干ばつに襲われた土地で、命を救うための水と食糧を確保するために、井戸掘りや用水路造りなどに取り組んできた。会が掘った井戸は約1600本、1万6500ヘクタールの農地をよみがえらせ、15万人の難民が故郷に帰ることができたと推定されている。

中村さんと長く、深い親交のあった絵本作家の長野ヒデ子さんに、その人柄と、宮沢賢治好きだったという素顔を語ってもらった。(構成・山口宏子)

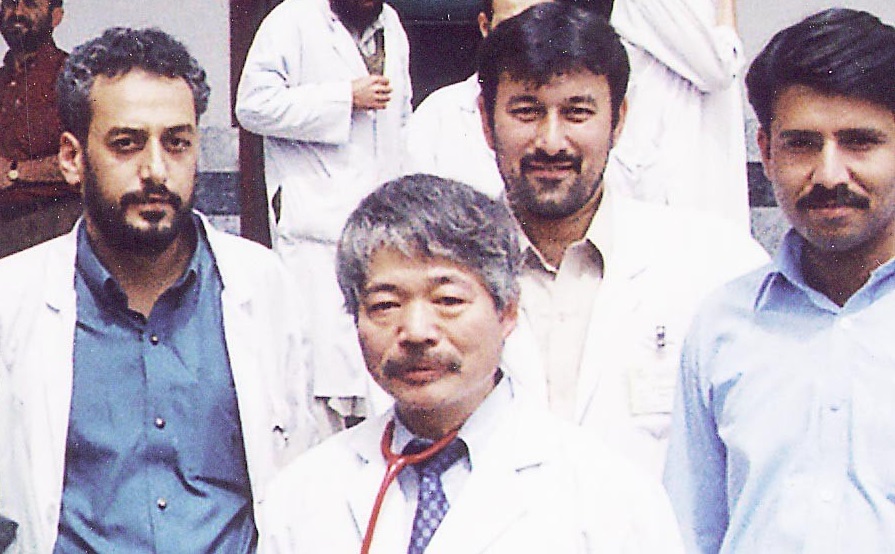

パキスタンでの中村哲さん(中央)=ペシャワール会提供

パキスタンでの中村哲さん(中央)=ペシャワール会提供 中村さんとの出会いは、40年以上前、夫の転勤で福岡に引っ越した時でした。

私は無教会派のクリスチャンの家庭集会で、九州大学医学部の学部長を務めた問田直幹先生と知り合いました。問田先生の周りには、教え子ら若い医師が何人も集まっていて、中村さんはその中の一人でした。

中村さんがパキスタンやアフガニスタンに関心を持ったのは、九州大学の人たちが中心になった登山隊に医師として参加したことがきっかけだと聞いています。子供のころから昆虫好きで、登山隊に加わった動機は、山で珍しい虫を見たかったからだということですが、現地の実情を目にして、医療支援を思い立ち、動き始めました。

初めて赴任する時、仲間の医師たちは、「シュバイツァーの真似をするつもりか」「すぐ帰ってくるだろう」などと軽口をたたきながら、送り出しました。

でも、中村さんは長期の活動を決意していました。それを支援するために、1983年にペシャワール会ができ、初代の会長には問田先生が就任しました。私も発足当初からの会員です。後に中村さんは、いろいろな所で「どうしてペシャワールの支援を始めたのか」と尋ねられました。その度に「たまたま出あったから」と答えていました。

中村さんを支えようと、福岡の出版社「石風社」の代表で、いまはペシャワール会の広報担当理事をしている福元満治さんら、多くの人が立ち上がりました。もちろん、活動に賛同してのことですが、中村さんの人柄の魅力も大きかったと思います。ひょうひょうとしていながら、人を引きつける強い力があったのです。

一方、優れた編集者である福元さんと出会ったことで、中村さんの内なる力が大きく引き出され、『医者 井戸を掘る』など、すばらしい著作が数多く生まれています。福元さんは名編集者で、私のデビュー作『とうさんかあさん』を世に出してくれたのも彼でした。

甲府市で講演する中村哲さん=2019年8月31日、山梨英和学院提供

甲府市で講演する中村哲さん=2019年8月31日、山梨英和学院提供 中村さんの魅力とは――。

何度も講演会に行きましたが、「ああ、すごい人だなあ」と感じることがよくありました。

それは、会場から、中村さんとは異なる意見が出た時です。

そういう時、中村さんは相手の意見を否定したり、間違いを指摘したりしません。中には激しい調子で批判する人もいますが、決して強く反論はしないのです。

「あなたの言うことも、もっともです。この質問をしてくれてよかった」と、まず、相手の考えを全面的に受け入れる。そして、静かに、穏やかに、言葉を選びながら相手に納得してもらえるよう、語りかける。そうやって相手を説得してゆく。なかなか、できることではありません。

ある講演会では「アフガニスタンでは、イスラム教の女性はブルカという布で全身を覆っている。女性の人権を無視した行為だ。そういう社会を支援することには疑問がある」という批判の声があがりました。

中村さんは、こんなふうに応じました。

「確かに、女性の人権について考えなければいけないことはたくさんあります。ただ、日本でも、外からは夫が主導権を持っているように見えても、実際に力を持って動かしているのは妻だという家庭はたくさんありますよね」と笑いを誘いながら、「自分たちとは違う社会のあり方を理解しながら、実情を見ることも大事ではないでしょうか」と考えることを促しました。

こんな場面も印象に残っています。

遠くに銃撃の音が聞こえる場所で、子供たちがわらべうたを歌いながら遊んでいる様子を話してくれたことです。現地の日常の風景。過酷な状況ではあるけれど、その中にほのぼのとした時間があり、ごく普通の生活がある。大きな事業をしながら、そうしたささやかなくらしのひとこまにも目を向け、日本にいる私たちに伝えてくれた。

それは大きなメッセージだったと思います。

アフガン人留学生に筑後川や山田堰について説明する中村哲医師=福岡県朝倉市、2016年

アフガン人留学生に筑後川や山田堰について説明する中村哲医師=福岡県朝倉市、2016年 現地の人に寄り添う姿勢は一貫していましたが、用水路を掘るなどの事業にも、その考えは反映されていました。

工事用車両に乗る中村哲さん=ペシャワール会提供

工事用車両に乗る中村哲さん=ペシャワール会提供これは、福元さんに聞いた話ですが、現地での中村さんは、工事用の重機を操って、生き生きとうれしそうに働いていたそうです。中村さんの父方の親類に、土建業を営む豪快なおばさんがいて、「その血かな。重機に乗ると、うれしいんだ」と無邪気に笑いながら話してくれたこともあります。

中村さんの話に力があったのは、現地での体験から出た言葉だったからでしょう。自分自身の体で受け止め、その体を通して言葉が語られる。その言葉には目に見えない「気」のようなものがあり、聞き手の心により強く響きました。

「裏切られても裏切り返さない誠実さこそが、人々を動かすことができる」

よく、そう口にしていました。

まるで聖書に書かれているような文句ですが、長い間、様々な苦労をしながら活動していた中村さんから聞くと、改めて、その言葉の深い意味を感じます。

2001年。9・11同時多発テロへの報復として、アメリカによるアフガニスタンへの攻撃が始まりそうだったころ、中村さんは現地の実情から、それがいかに危険なことであるかと発言していました。

日本が軍事力を行使しない国であるから現地の人たちの信頼を得ているのだと考え、「憲法9条があるから、私たちは活動できる」とも繰り返し語っていました。

2001年10月13日

衆院テロ対策特別措置法案を審議する衆院特別委員会での参考人としての発言

(朝日新聞記事より抜粋)

中村医師は「現地で何が起きているか、事実を伝えたい」と切り出した。長年の内戦、干ばつ、そして今回の「原因がよくわからない報復爆撃」で、アフガニスタンは「痛めに痛めつけられている」と訴える。「今支援しなければこの冬、カブール市民の1割が餓死する。難民が(国外に)出てからでは悲劇が大きくなる。まず難民を出さない努力を」と力を込め、「こうした現実を無視して、議論が進んでいる」と危ぐを表明した。

アフガンの人々は非常に親日的だが、軍事行為を支援すれば日本への信頼が損なわれるとして、「自衛隊派遣は有害無益」と批判。パキスタンなどで想定される自衛隊の難民支援も、言葉の壁や治安状況から「役に立たない」と指摘した。

「有害無益」発言には自民の委員が「取り消しを」と色をなす場面も。「日本として何が最善か」との問いに、中村医師は「平和回復後の建設的事業で、他の国にはできない貢献ができるはずだ」と答えた。

転勤族だった我が家はその後、神奈川県鎌倉市に転居しました。引っ越した先が作家・劇作家の井上ひさしさん・ユリさん夫妻の家の近くで、親しくなりました。

雑談の中で、井上夫妻が「アフガニスタンについては、中村さんというお医者さんの発言が信頼できる」と言ったので、「中村さんなら旧知の仲。鎌倉に来てもらいましょう」ということになり、2001年11月に緊急報告会を開きました。

井上ひさしさんを聞き手に、中村さんは「現地スタッフから、北部同盟のカブール進攻と同時にパシュトゥン人に対する迫害も始まった。路上に300人を超える首がさらされていたという報告があった」「自衛隊が参加したことで、日本に失望した人が多い」といった話をしてくれました。

ユーモアを交えながら、大事な真実と深い考えを伝えるのが、中村さんのいつものスタイルです。この日も厳しい現実を、心に届く言葉で語りました。

滋賀県での宮澤賢治をめぐるセミナーで語る(左から)井上ひさしさん、才津原哲弘さん、中村哲さん=2004年、長野ヒデ子さん提供

滋賀県での宮澤賢治をめぐるセミナーで語る(左から)井上ひさしさん、才津原哲弘さん、中村哲さん=2004年、長野ヒデ子さん提供鎌倉ではその後も2回、円覚寺の塔頭(たっちゅう)で講演をしてくれました。お寺の静けさが心地よいと、ほっとした表情を見せ、近くのお店のいなりずしをおいしそうに食べていた顔が心に残っています。

2004年5月には滋賀県能登川町(現・東近江市)で開催された宮澤賢治学会イーハトーブセンター・地方セミナーとして、中村さんと井上さんの講演と対談が催されました。催しを主管した当時の能登川町立図書館の館長、才津原(さいつはら)哲弘さんは、福岡時代のご近所でした。こうした縁がつながっていったのです。

「辺境で診る 辺境から見る」と題されたこのセミナーについて、才津原さんは「天空からの贈りもの」と題して、次のような報告を記している(宮澤賢治学会イーハトーブセンター会報、2004年9月22日発行)。

中村さんはスライドを見せながら、「貧しいから不幸せではない」「20年間をふりかえりまして、人助けというつもりはないではなかったが、助かってきたのは自分たちの方なのだ」などと語った。予定の30分が過ぎても、会場の人が耳をそばだてる話が続いていく。「賢治と哲」と題する講演をするはずだった井上さんは、「中村さんのお話を30分で理解するというのは無理。詳しく聞いたら涙が出ます」と急きょ聞き手に回り、「なぜ医者がサンダルづくりや、井戸掘りをするのか」「なぜ今、重機を操っているのか」など、宮沢賢治の生き方にもつながる中村さんの活動を掘り下げていった。参加者のだれもが「静かな元気」をお二人から手渡されて、それぞれの現場に帰った。

才津原さんは、中村さんと福岡の同じ中学の出身で、クラスは違ったが同学年だったという。

中村さんは宮澤賢治が好きでした。

「いつも忙しくて、なかなかゆっくり読書する時間がないのだけれど、賢治の本はよく手にとる」と言っていました。

アフガニスタンで、賢治の詩や物語を思いながら、星を見たり、風を感じたりする時、「救われた気持ちになる」のだそうです。

中村さんは、力強い行動の人でした。そして文学的な人でもあったのです。

アフガニスタン東部、かつては「死の谷」と呼ばれていた砂漠が、用水路によって緑に=2015年7月、ペシャワール会提供

アフガニスタン東部、かつては「死の谷」と呼ばれていた砂漠が、用水路によって緑に=2015年7月、ペシャワール会提供

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください