難局に立った「最長」内閣。勢いの回復は困難か。カギは内閣支持率と経済情勢

2019年12月08日

出席者が撮影した「桜を見る会」前日の夕食会の様子。安倍晋三首相と妻昭恵氏(左から2人目)らがグラスを手にマイクの前に立っている=2017年4月14日、東京都千代田区のホテルニューオータニ

出席者が撮影した「桜を見る会」前日の夕食会の様子。安倍晋三首相と妻昭恵氏(左から2人目)らがグラスを手にマイクの前に立っている=2017年4月14日、東京都千代田区のホテルニューオータニ 安倍晋三首相が主催する「桜を見る会」をめぐってさまざまな疑問がわき起こり、政権が苦境に追い込まれている。政府・与党は、12月9日の臨時国会の閉会で野党の攻勢も収まると期待しているが、メディアも含めて疑惑の追及は続く気配だ。

このままだと、年明けの通常国会も「桜国会」となるのはさけられず、歴代最長を誇る安倍政権は大きく揺らいでいる。政局は「ポスト安倍」に向けてじわりと動き出した。今回の問題があぶり出した政治の劣化をまとめつつ、今後の展望を考えてみたい。

「桜を見る会」については、かねて1700万円ほどの予算なのに5000万円を超える支出が続き、参加者も安倍政権以前の1万人程度から1万8000人ほどに増えていると、野党議員から指摘されていた。

今回、本格的な追及が始まったのは、11月8日の参院予算委員会で共産党の田村智子参院議員が、安倍首相の後援会員の約850人が参加していることを暴露、会の私物化ではないかと批判してからだ。「桜を見る会」の開催要項には、各国の大使、官公庁の幹部、都道府県代表者らに加え「各界で功績、功労のあった人」を招くことになっている。約850人の後援会員が「功績、功労のあった人」とはいえないのは明らかだ。

さらに、安倍首相の山口県下関市の地元事務所が、後援会員を対象に東京の観光旅行を募集。そのなかに「桜を見る会」が組み込まれており、前日にはホテル・ニューオータニで「前夜祭」が催されていたことも明らかになった。会費が5000円。「通常なら1万円以上なのに安すぎる。安倍事務所が補填(ほてん)していれば、地元有権者への寄付行為に当たり、公職選挙法違反だ」という指摘が相次いだ。

相次ぐ追及に対し、安倍首相は急きょ、記者団に説明。①「桜を見る会」の参加者が増え、多くの後援会員を招いたことは反省し見直す②ニューオータニの前夜祭が5000円となったのはホテル側の判断であり、多くの人がホテルに宿泊することが考慮された。事務所から補填はしておらず、公選法違反には当たらない――などと述べた。そのうえで、2020年(来年)の「桜を見る会」は中止して、会のあり方を抜本的に見直すことを決めた。

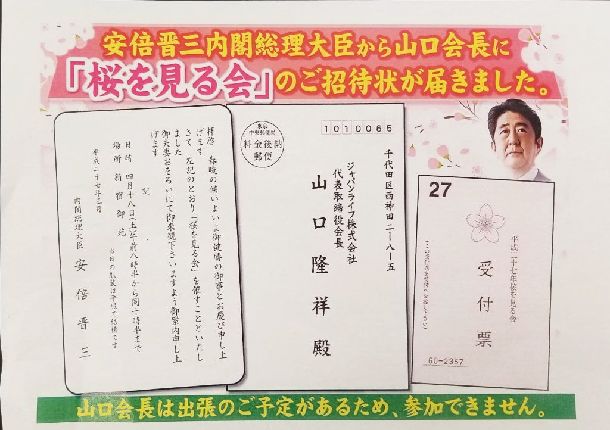

ジャパンライフが勧誘に使っていたとされる桜を見る会の招待状=大門実紀史参院議員提供

ジャパンライフが勧誘に使っていたとされる桜を見る会の招待状=大門実紀史参院議員提供ジャパンライフは、虚偽広告などで2014年に消費者庁から行政指導を受けていたが、15年春の「桜を見る会」に招待され、招待状をもとに安倍首相と山口元会長との親密さをPRするチラシを作成し、勧誘に使っていた。野党側は「この招待状がマルチ商法の被害をいっそう拡大した」と指摘している。

さらに、野党側は「桜を見る会」には反社会勢力が参加し、菅義偉官房長官らと写真を撮っていたと追及。参加者の名簿などを公表するよう実務を担当した内閣府に迫った。しかし内閣府は、招待者名簿は5月にシュレッダーで破棄したと説明。招待者の詳細は明らかにされないままだ。

一連の疑惑追及で明らかになった問題点は、

①税金で運営されている国の行事に招待される人が恣意(しい)的に選ばれ、とりわけ、安倍首相の後援者が多く含まれているのは公私混同、行事の私物化ではないか

②ジャパンライフのように招待状が悪用されたのもずさんな人選によるものではないか

③前夜祭が割安で開催されてきたのは公選法違反ではないか

④招待者名簿などが恣意的に破棄されているのは、公文書管理法に反するのではないか――などである。

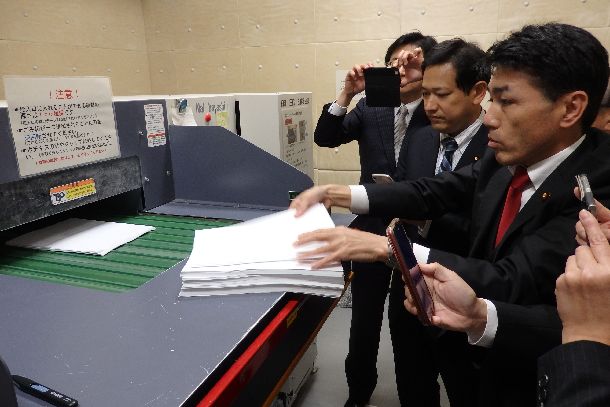

桜を見る会の招待者の名簿が廃棄された大型シュレッダーで、実際に800枚の紙を細断した野党の追及本部のメンバー=2019年11月26日、内閣府

桜を見る会の招待者の名簿が廃棄された大型シュレッダーで、実際に800枚の紙を細断した野党の追及本部のメンバー=2019年11月26日、内閣府安倍首相は「深く反省する」という釈明を繰り返したが、「桜を見る会」の問題で、またもや「権力の私物化」や「ずさんな公文書の扱い」が露呈したかたちだ。安倍政権の体質は変わっていないとの見方が、野党ばかりでなく、与党内にも広がっている。

森友学園問題は国有財産を管理する財務省、加計学園問題は大学設置の許認可権を持つ文部科学省がそれぞれ担当し、安倍首相や菅官房長官は直接責任をとる立場ではなかったが、「桜を見る会」はまさに首相官邸を直撃している。

そもそも首相主催の催しであり、事務局は首相・官房長官直結の内閣府だ。安倍首相の推薦枠は1000人もいたとされ、その選定のずさんさが問題となっている。公文書管理が恣意的だったのも内閣府だ。

7年前の政権発足以来、文字どおり“屋台骨”として官邸を支えてきた菅義偉官房長官は、連日の記者会見で記者から厳しい質問を受け、答えに詰まって官僚からメモを受け取るシーンが多くなった。安倍首相枠で山口ジャパンライフ元会長が招待された経緯などは、菅氏が答えられる範疇(はんちゅう)を超えているし、内閣府による招待者名簿の破棄は説明がつかない点が多く、菅氏も対応に苦慮している。災害対応や閣僚の辞任などの危機管理で手腕を発揮してきた菅氏の弱体化は、安倍政権全体の失速につながっている。

一方、降って湧いた疑惑の追及を続ける野党は勢いづいている。国会での質問や政府への合同ヒアリングなどで連携を強めている。立憲民主党と国民民主党との合流のメドが立たないなか、「桜疑惑」が野党共闘を加速している格好だ。

「桜を見る会」追及本部のヒアリングで、内閣府の担当者ら(手前)に質問する野党議員ら(奥)=2019年12月5日、国会内

「桜を見る会」追及本部のヒアリングで、内閣府の担当者ら(手前)に質問する野党議員ら(奥)=2019年12月5日、国会内この「桜政局」は今後、どんな展開をたどるだろうか。ここでは三つの可能性をあげておこう。

第一は、臨時国会の閉幕とともに桜問題への関心が薄れ、年明けの通常国会では大きなテーマにならないという展開である。政府・与党の狙いもそこにある。

安倍政権としては、通常国会で大規模な景気対策のための2019年度補正予算案を速やかに可決、成立させ、20年度予算案も3月末までには成立させたい考えだ。関連法案の審議を経て、7月から東京五輪・パラリンピックとなれば、政権の勢いも回復するだろうと期待している。

その後、21年秋の衆院議員の任期切れをにらみ、衆院の解散・総選挙に踏み切るタイミングを探り、総選挙で勝利すれば、21年秋の自民党総裁任期を控え、「総裁4選」の可能性も出てくるという楽観論も、安倍首相の周辺にはある。

参院本会議で答弁する安倍晋三首相=2019年12月2日

参院本会議で答弁する安倍晋三首相=2019年12月2日有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください