官僚にはいつも「悪の凡庸さ」がつきまとっている

2019年12月24日

「森友・加計学園」事件、「桜を見る会」事件における官僚の行為・不作為は許しがたい。そこで、『官僚の世界史』(社会評論社)、『なぜ「官僚」は腐敗するのか』(潮出版社)、『民意と政治の断絶はなぜ起きた』(ポプラ社)を書いてきた筆者として、新しい官僚論を提示してみたい。

衆院予算委での証人喚問で挙手する佐川宣寿・財務省元理財局長=2018年3月27日

衆院予算委での証人喚問で挙手する佐川宣寿・財務省元理財局長=2018年3月27日ここでは、日本の官僚制について三つの論点に分けて論じる。その第一は「無人支配」についてである。

日本の官僚支配が成功してきた背後には、日本に「社会」がないという現実がある。菊谷和宏著『「社会(コンヴィヴィアリテ)」のない国、日本』(講談社選書メチエ)に指摘されているように、人間として「共に生きる」場としての「社会」は日本にはない。「人間と社会」が存在せず、「国民と国家」だけがある。それは、組織・制度としての国家はたしかにあるが、その国家は人格をもたない匿名の部品たる国民から構成されているにすぎないということだ。あるいは、せいぜい「社会=国家」でしかないのである。菊谷はつぎのように指摘している。

「現代日本人が概して礼儀正しいとすれば、それは(人間ではなく)国民としての自分しか知らないからではないのか? 国民としていわば「躾けられ」それに馴化してしまっているから、つまり社会を知らないから、だから他者に同調し整然としていられるのではないか? ……(中略)……自らが人間性を持ち自発性を持つ「個人」でありうることに気付かず、不自由な生を生きているのではないか?」

国民を部品とみなすのは、制度と化した国家に隠れて命令を下す官僚であり、その「無人支配」が徹底できるのも「共に生きる」意志をもった人間が圧倒的に少ないからなのだ。国民は国家という道具が「知」を上から命ずるだけのことを唯々諾々と受けいれる。その道具の示す方向が合理的とみなされてしまうからだ。

日本の場合、「人間」が自主的に「共に生きる」場としての「社会」を持たず、「国家」というシステムのなかで「国民」という部品として躾けられており、そこでは官僚が国家という隠れ蓑に隠れて国民を統治する「無人支配」がいまでも継続されていることになる。

哲学者カントは自らに例外を設ける者を「悪人」と呼び、自分自身を「秘密裡に免除する傾向がある」と喝破した。だからこそ、官僚による無人支配という秘密裡な行為を防止するための公開性(publicity)が求められているのだ。しかし、それゆえに日本の官僚は「のり弁」と呼ばれる黒塗り状態で公文書を開示してすませている。「悪人」そのものの所業だ。

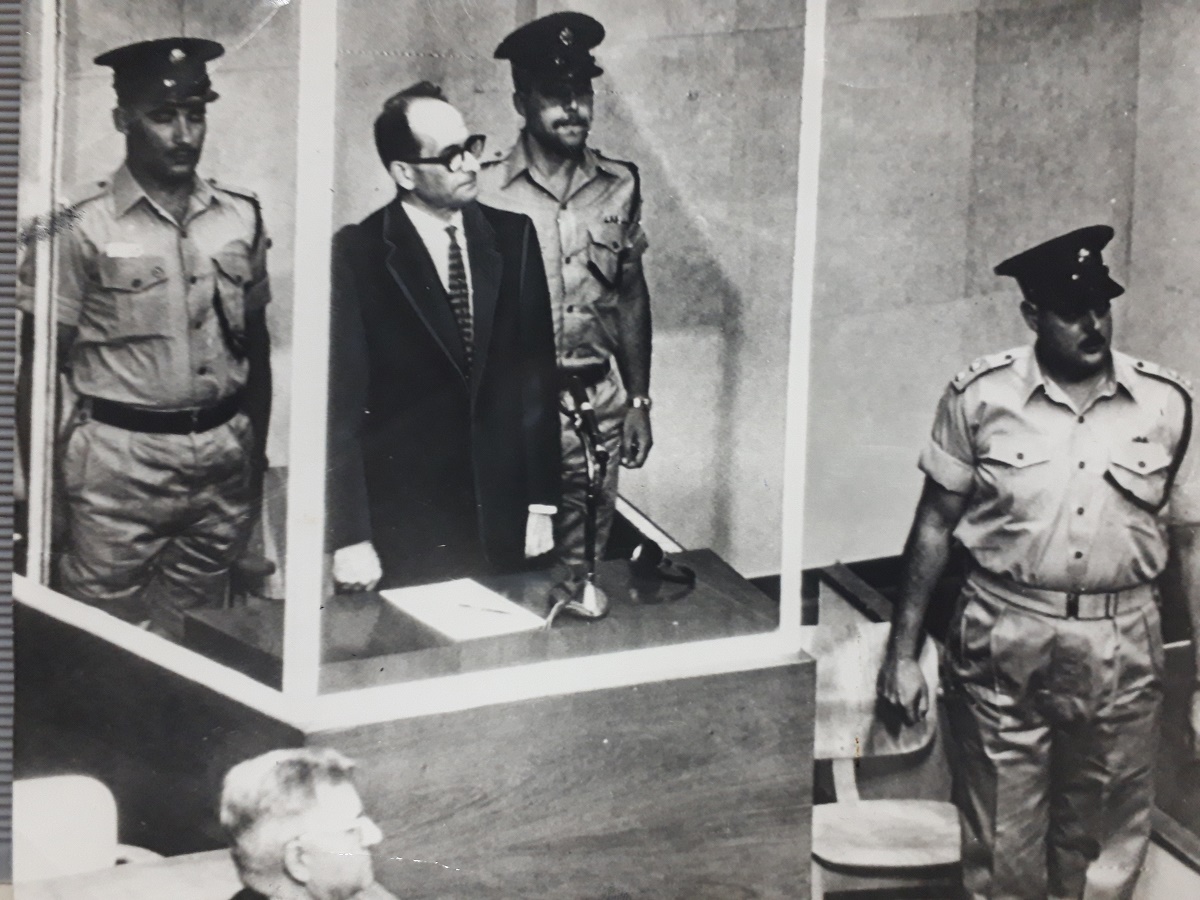

政治学者ハンナ・アーレントは、アルゼンチンに逃亡中、イスラエルの諜報機関によって逮捕された後、人道(人類)への罪などで有罪となり1962年に絞首刑となったアドルフ・アイヒマンの悪を「悪の凡庸さ」(banality of evil)と呼んだ。

アイヒマンは親衛隊の情報部ユダヤ人担当課に属していた「官僚」であり、ドイツの法に従ってユダヤ人の収容所送りという「命令」を執行しただけであったと主張した。いわば、事務処理をこなす官僚が数百万人を死に至らしめたことになる。だからこそ、アーレントは「官僚の悪」をこう名づけたのだ。

法廷に立つアイヒマン

法廷に立つアイヒマン 法を遵守するだけでその執行を思考停止状態で行う官僚がいまでもあちこちにいる。とくに、日本の官僚のほとんどすべてがこの範疇に入るかもしれない。これが可能なのは、「標準化」のおかげだ。

官僚による命令が局所的に可能となるのは、その命令を執行する末端まで、「標準化」による基準が有無を言わせぬ執行を可能にするからである。これは、何も考えないでただ執行するというかたちで官僚が権力を行使することを可能にし、同時に、その権力行使を受ける側もその標準化を受けいれることで、何も考える必要がなくなる。

つまり、命令する側とその命令に服従する側との間に「無思想性」という相互関係が成立するのである。だから、官僚にはいつも「悪の凡庸さ」がつきまとっている。

ここでカール・マルクスが「産業プロレタリア―ト」と呼んだのが官僚主義のなかでモデル化された人々であったことを思い出そう。マルクスが理論化したのは、個別の生産者が水平的に結びついた生産段階から、資本によって垂直的に運営されるようになった工場における生産であり、この移転は民間企業の官僚主義化という現象であったのだ。その意味で、日本の大企業は官僚化しており、それがいまの日本のIT産業凋落の

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください