ロスフィル100周年コンサートのドゥダメル指揮「歓びの歌」と自由の“光と影”

2019年12月26日

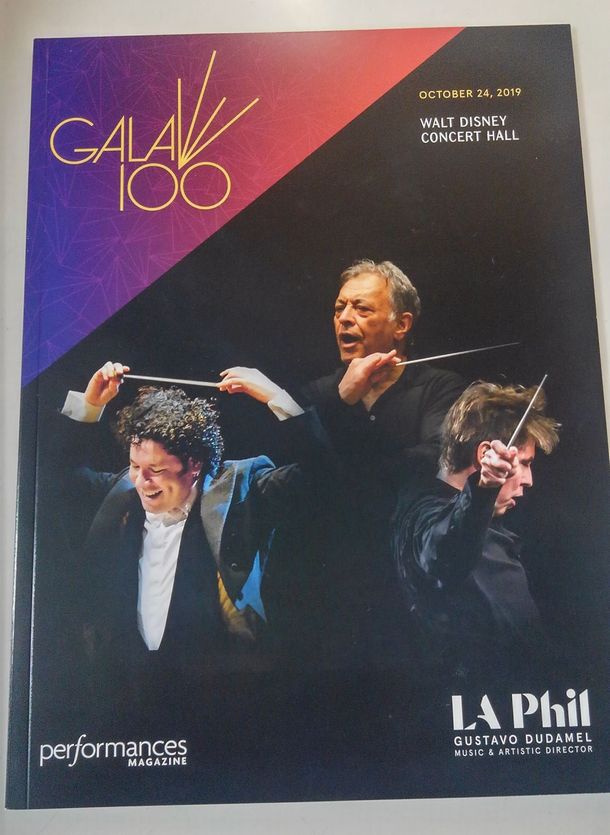

ドゥダメルの指揮でベートーベンの「第九」を演奏したロサンゼルスフィルハーモニック=2019年10月27日、ロサンゼルス(筆者撮影)

ドゥダメルの指揮でベートーベンの「第九」を演奏したロサンゼルスフィルハーモニック=2019年10月27日、ロサンゼルス(筆者撮影)1919年、人類が初めて経験した世界大戦が終わり、平和構築のための議論が渦巻くころ、「未来のオーケストラ」とされたロサンゼルスフィルハーモニック(以下、LAフィル)は産声をあげた。当時、このオーケストラにかかわった人たちは、100年後の未来をどう思い描いていただろうか。インターネットで世界がつながり、経済のグローバル化が進むなか、時間的・場所的な壁を超えて、混沌と分断が渦巻く世界を予見していただろうか。

2019年10月に行われたLAフィル100周年記念コンサートのレポートを通じて、このオーケストラを主題とした数奇なめぐり合わせを論じたい。キーワードは、「第九」、「自由」、そして「愛」である。

LAフィル100周年ガラコンサートのプログラム=2019年10月24日、ロサンゼルス(筆者撮影)

LAフィル100周年ガラコンサートのプログラム=2019年10月24日、ロサンゼルス(筆者撮影)24日のガラ・コンサートでの演出も、LAフィルのブランディングを明確に感じさせるものであった(LAフィルの取り組みについては拙稿「アメリカのオケが法律家の僕に教えてくれたこと・上」「同・下」を参照)。本拠地のウォルトディズニーコンサートホール(以下「WDCH」という)には、ステージの前後にスクリーンが設けられ、そこでLAフィルの歴史と意義を語るのは、黒人やヒスパニック、アジア系の女性を中心とした楽団のスタッフや演奏者だった。LAの街を投影したような多様性の具現化であった。

翌25日のメータ指揮のマーラー交響曲2番「復活」は、病魔と格闘中の楽団の「父」メータが、生命を鼓舞するような快演をみせた。26日には、LAフィルの音色を極めて洗練された現代的なそれに仕立て上げたサロネンがタクトを振った。

前半では、サロネン自身がこの日のために作曲した現代曲を演奏。演奏に先立ち、サロネンがマイクで事細かに楽曲の説明をしたが、説明の際も演奏の間も、観客から掛け声や歓声が飛び、サロネンは表情や背中で雄弁にこれに応じた。ジョーク交じりの彼の言動に、ホールには笑いも。オーケストラの演奏は、それ自体がホールにいる全員との「対話」なのだと、痛感させられた演目だった。

後半のシベリウスは一転、冷たい空気と衝突する光のプリズムの細かいグラデーションから、荒々しく崩れ落ちる流氷までを表現することによって、人間存在の可謬性や限界を思い知らされた。前半のプログラムと相まって、音楽は誰も置き去りにしないという思いを強めたコンサートだった。

LAフィル100周年ウィークのトリをつとめたのは、現在の音楽監督ドゥダメルが指揮するベートーベンの交響曲第9番。日本では歳末の風物詩ともなっている「第九」であった。

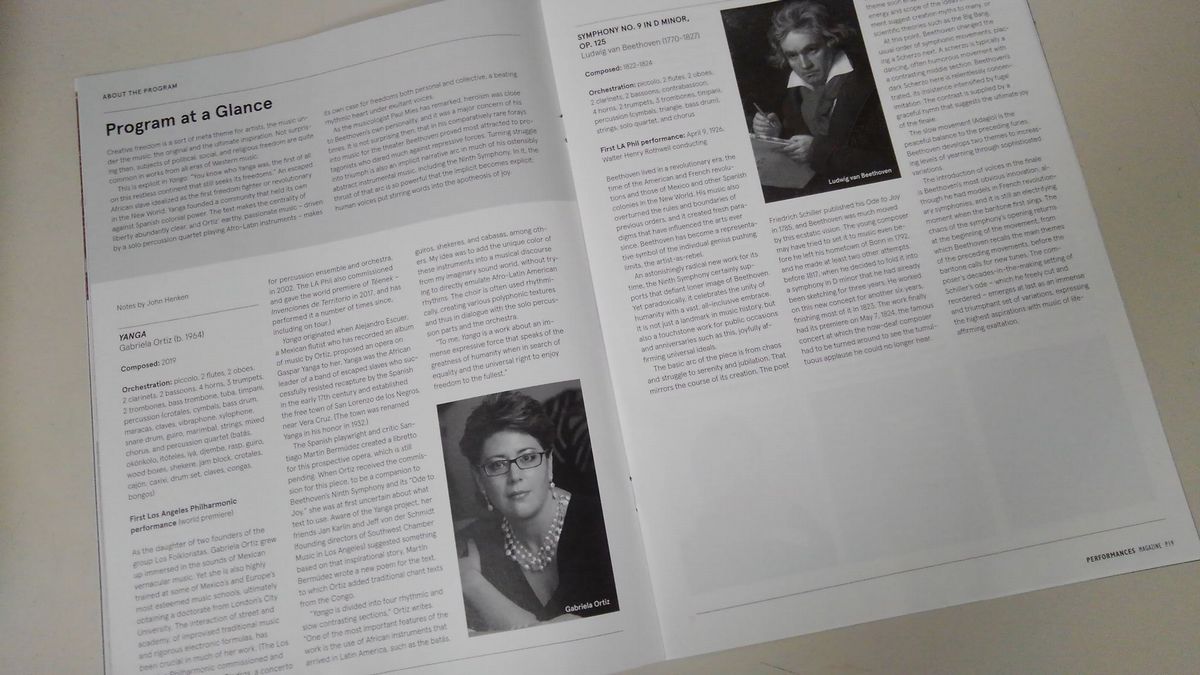

この演奏会の前半では、メキシコの女性作曲家、ガブリエラ・オルティス(Gabriela Ortiz 1964~)作曲の「YANGA」が演奏された。この曲は、植民地主義時代の南米大陸にあって、スペイン支配下のメキシコにおける黒人奴隷の解放運動のリーダーGasper Yanga(1545~?)をモチーフにして作曲された曲である。

アフリカの民族楽器(打楽器)を演奏するソリスト4人が特徴的なリズムを刻み続け、女性合唱が割り込むというユニークな楽曲で、歌は「自由の時代!」と繰り返し叫ぶ。リズミカルな打楽器に透明な女性合唱による自由の讃歌は、聴くものを高揚させるのに十分であった。

しかし、ここで私の頭には「?」が浮かんだ。「Yanga」と「第九」の組み合わせを素直に受け入れられないと、脳がアラームを鳴らしたのだ。なぜか。

奴隷解放を目指した「Yanga」の根源的な自由を制限し、はく奪しようとしたのは、スペインを始めとした欧米列強である。ベートーベンがいくら「第九」で人類の同胞愛を叫ぼうが、西洋中心主義によるそれなのではないか。「Yanga」の叫ぶ自由と、「第九」が愛でる自由は、すれ違うのではないかという疑念で、頭がいっぱいになったのである。

西欧の自由には、奴隷を所有する自由が含まれた時代も確かにあった。これを無視しては、自由の讃歌は偽善の歌と堕す。

ドゥダメル「第九」のプログラムノート=2019年10月27日、ロサンゼルス(筆者撮影)

ドゥダメル「第九」のプログラムノート=2019年10月27日、ロサンゼルス(筆者撮影)そもそもベートーベンが4楽章の合唱で依拠したフリードリヒ・シラーの「歓喜に寄せて」は、個人の感情の発露としての「喜び」ではなく、より宇宙的な拡がりを目指す「歓び」を主題としている(「歓喜に寄せて」を主題に、シラーとベートーベンの現代的意義を問う矢羽々崇『「歓喜に寄せて」の物語』(現代書館、2019年)は、「第九」をめぐる現代までの光と影の物語として秀逸である)。

フリーランスが稀有だった頃、職業を通じて階級等に依存することなく、あくまで「自由」であろうとしたシラー。孤独なシラーを援助し続けた友人ケルナーとの友情から、人間のつながりによって得られる「歓び」を通じ、異なる人間が一体(同胞)となる(“Alle Menschen warden Brüder ”「すべての人間は同胞になる」)という詩が生まれた。それは、「歓喜に寄せて」の主語が「我々(wir)」「幾百万の者たち(Millionen)」という複数形であって、「私(ich)」ではないことにも表れている。

自身もまた、歴史上ほぼ初のフリーランス作曲家であり、自由な生と人類への同胞愛のをめざし、「価値」の闘いを音楽で表現し続けたベートーベンが、こうしたシラーの詩に共鳴しないはずがない。ベートーベンは、「歓び」の共通体験をコンサートホールという場で、高揚感と熱狂のうちに具現化させようとした。

当時の道徳哲学において、「歓び」の対義語は、「悲しみ」ではなく、「懐疑」であった。「懐疑」は「分断」を生む。異世界や異宗教、社会の格差、ひいては自己の中でも様々な矛盾や分裂を起こすのが、われわれ人間であり市民社会である。シラーやベートーベンは、こうした大小の分裂や分断を、「歓び」によって克服しようとした。「第九」とは、そんなプロジェクトだったのである。

なるほど、子細にみると、この曲の構成は、それを如実に現わしている。

混沌とした蜃気楼のようなバイオリンから立ち上がる、岩に激突する激しい濁流のようなテーマが支配的な1楽章。苦悩が疾走するかのような2楽章。そこに、突如現れる雲間の奇跡のような3楽章は、ベートーベンが書いたアダージョで最も美しいといっても過言ではない世界を描く。

4楽章は、すべてを破壊するかのようなファンファーレの後に、1楽章、2楽章、3楽章の旋律を回想し、あの「歓びの歌」の主題が立ち現れる。低弦による単音のメロディーに次々と重なる「歓び」の主題のシャワーが最高潮に達すると、再びファンファーレが鳴り、独唱が叫ぶ。「おお友よ!そのような音楽ではない!(O Freunde, nicht diese Töne!)」と。

ひっくり返りそうになる展開である。

そうか。ベートーベンは、この独唱によるそれまでの音楽の「否定」によって、あえて自らこの音楽に対立と分断を創り出していたのだ。自作自演とは、まさにこのこと。自己が演出した「分断」「分裂」を、「歓び」の力で克服し、統合、そして連帯する。

その後、合唱は“Alle Menschen warden Brüder !”(「すべての人間は同胞になる」)と叫ぶ。作曲の粋を凝らした変奏の後、曲はクライマックスを迎え、文字どおり熱狂のうちに幕を閉じる。

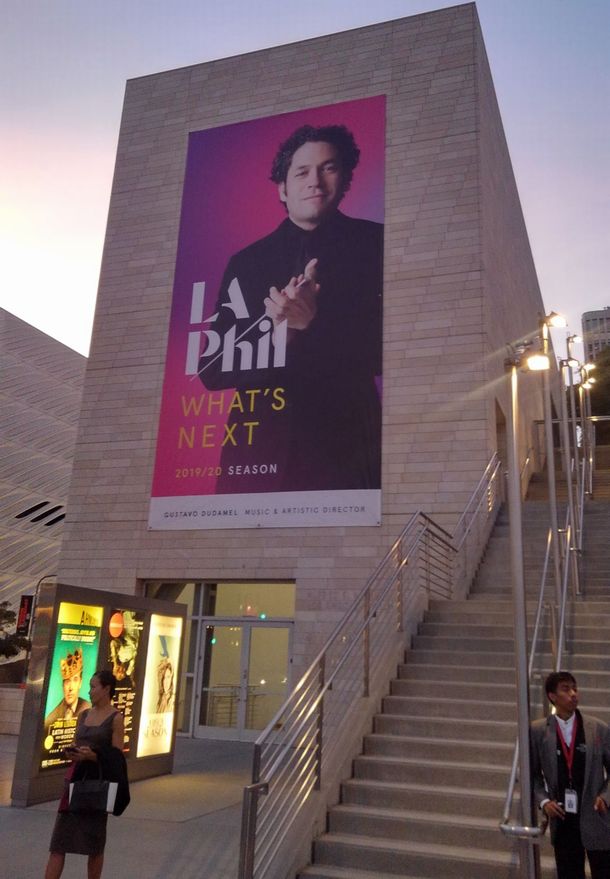

2019ー2020年プログラムで"WHAT'S

NEXT"を掲げるLAフィル=2019年10月26日、ロサンゼルス(筆者撮影)

2019ー2020年プログラムで"WHAT'S

NEXT"を掲げるLAフィル=2019年10月26日、ロサンゼルス(筆者撮影)

第1次世界大戦のときに、ドイツのオーケストラは「第九」があまりに世界市民的で「ドイツ人限定」の熱狂を演出しないとして演奏を拒んだ。ナチスは「第九」の熱狂をシンボリックに利用したが、そのとき、歓喜の歌の主語の「我々(wir)」が想定したのは、アーリア人限定だった。

あまりに楽観的かつ直線的に「歓び」による統合を目指したプロジェクトは、しらぬ間に、内向的で自分たちだけに心地の良い「同胞」を設定し、外部を排除する論理として誤作動していたのだ。熱狂や陶酔は理性を麻痺させ、こぼれ落ちる他者を忘れさせてくれる。自由の野蛮化、啓蒙の暴走。「第九」はナチス以降、排除の論理に陥る危険を常に内包させる楽曲となった。

「第九」は以後、この影の歴史と並走しながら、これを克服する歴史を歩むこととなる。

ドゥダメルから話がそれてしまった。

ドゥダメルがLAフィル100周年ウィークの最後に演奏した、「Yanga」と「第九」の取り合わせに私が抱いた違和感は、上記の「第九」の影の歴史を想起させるものだった。

この矛盾と分裂、排除の論理をドゥダメルは、どのように乗り越えるのか?

高い高い壁に何度もぶつかっていくような1楽章で、ドゥダメルの演奏は軽い。そんな軽さじゃ、その壁は壊れない! 2楽章はかなりのアップテンポで苦悩を振り切ろうとするが、逃げ切れない。ドゥダメルの音楽は、「歓び」に到達でないではないか。

しかし、違ったのだ。3楽章が始まった瞬間に、そうした危惧は否定された。その美しい世界が開始した瞬間、私は息が止まりそうになった。

それは、このうえもなく繊細で壊れそうな主題を、手の中で愛でるように始まった。主題が変奏されていく様は、ときにとても雄弁であり、チャーミングであった。あたかも手を変え品を変え、まったく異なる他者を説得するかかのように、丁寧に“真心”を込めて語りかけた。「そんな風に説得してもわかりあえないよ!」という声がまるで聞こえないかのような、もはや狂気ともいえる温もりと忍耐、そして寛容。論理や理屈や理性を越えて、温かくて緩やかな風の中に抱かれているようだった。

もはや、感情が追い付かなかった。ただただ震え、熱いものがこみ上げてくるのを抑えきれなかった。「生きていてよかった」。そう思った。

そう、ドゥダメルが奏でた3楽章は「愛」であった。とっても未熟な人間という存在自体を信じる心。ここまでストレートにぶつけられるとたじろいでしまうような愛。

ベートーベンが、自己分裂・対立を自作自演した4楽章の前に3楽章をおいた意味が、初めて分かった。まさに、分裂、分断の接合点にこの「愛」の楽章をおいたのだ。これがなければ、「歓び」の共有による共生のプロジェクトは完結できない。

この日のコンサートで、その後の4楽章は、まるで喜劇のように見えた。悪かったという意味ではない。3楽章があまりに雄弁だったために、もはや「歓び」を通じた分断の治癒・対立の克服はそこで終わっていた。合唱による「歌詞=言葉」は必要なかった。

言葉や論理に拘泥しすぎる限界を感じた。そんな演奏だった。

今回のドゥダメルが、LAフィル100周年で奏でた「第九」で目指したのは、スペイン人が南米の自由や権利の侵害をしたことの克服を、南米出身で現在スペイン人のドゥダメルが、ベートーベンの「第九」の光と影の歴史の克服と等置させることだったといえるのではないか。そもそも彼自身、祖国ベネズエラとその圧政、そこからのスペイン人としてのアイデンティティとアメリカ・ヨーロッパという共存し難い自己分裂を抱えている当事者である(ドゥダメルの闘いについては論座の拙稿「ベネズエラ人指揮者は「自由の戦士」として闘う」参照)。

人は一人では生きていけない。とはいえ、自分が心地よい人だけとも生きていけないのである。これにどうやって折り合いをつけるのか。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください