冷戦末期の中曽根訪ソをめぐる外務省の危惧、そしてその後

2019年12月29日

OECD大使を務めたあと外務審議官になり、1990年に次官級の日ソ平和条約交渉に臨む小和田恒氏(右)=外務省。朝日新聞社

OECD大使を務めたあと外務審議官になり、1990年に次官級の日ソ平和条約交渉に臨む小和田恒氏(右)=外務省。朝日新聞社先日に101歳で亡くなった元首相の中曽根康弘氏は、1987年に首相の座を離れてもなお、ソ連と「首脳外交」を展開しようとしていた。その動きをパリでつかんで東京の外務省に伝えた日本の外交官が、後に外務事務次官・国連大使を経て、国際司法裁判所の所長を務めた小和田恒氏(87)だった。

核大国の米国とソ連がにらみ合った冷戦末期の1980年代末、ソ連の後継ロシアとの間で今も続く北方領土交渉をめぐる日本の「政と官」のせめぎ合いを、30数年前の「小和田メモ」から探る。

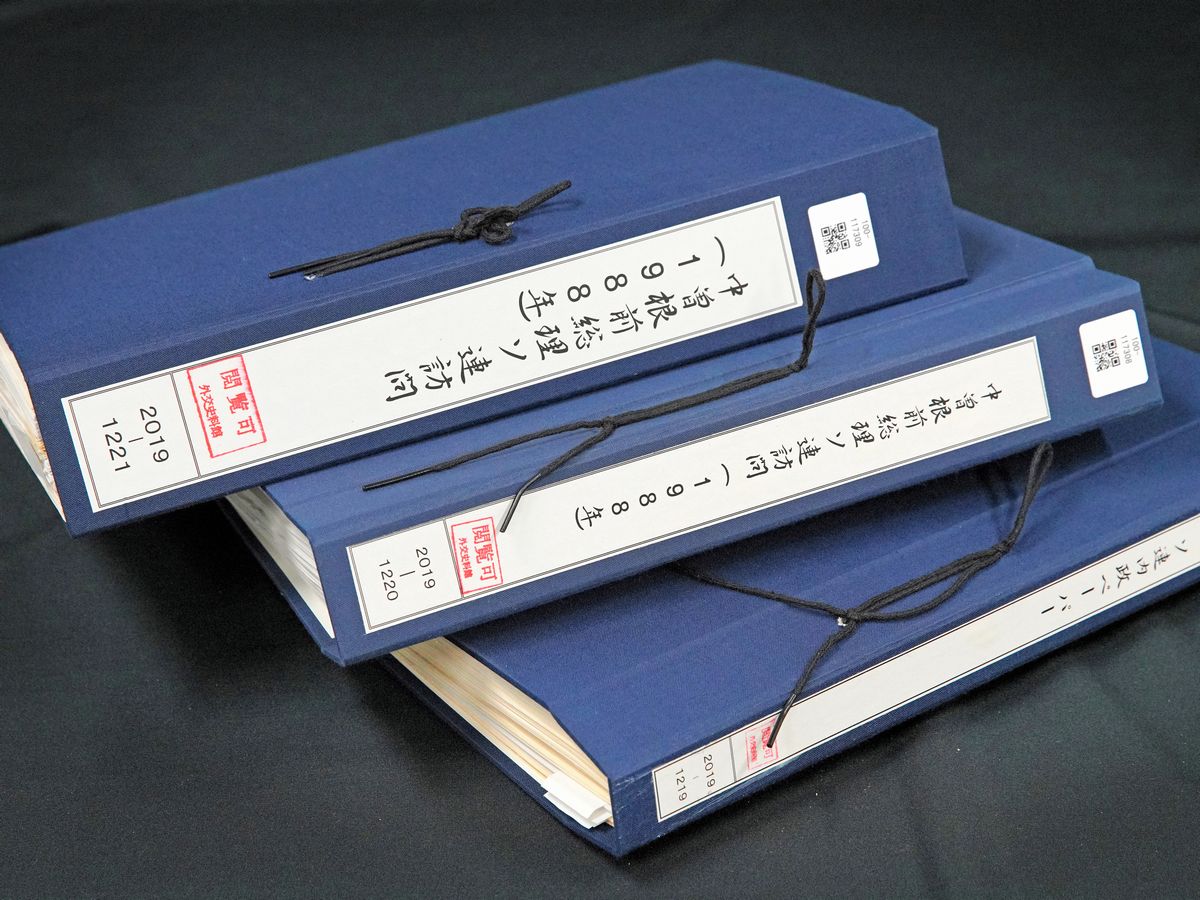

「極秘」の判が押された小和田メモは、2019年12月の外交文書公開で対象になったファイルの中にあった。外交文書公開は、外務省が戦後に作って30年以上になるファイルから選んで出すもので、最近は年末恒例になっている。

2019年の外交文書公開で外務省が出した、冷戦末期のソ連関係ファイル3冊。中に「小和田メモ」が含まれていた=外務省。朝日新聞社

2019年の外交文書公開で外務省が出した、冷戦末期のソ連関係ファイル3冊。中に「小和田メモ」が含まれていた=外務省。朝日新聞社公開ファイルは30年前のものが「最新」ということになり、今回は1988年までが公開された。時代で言えば、国内では昭和が、世界では冷戦がそれぞれ終わる89年の一歩手前だ。

ソ連では、停滞する社会主義経済を立て直そうと、新指導者ゴルバチョフ書記長が改革「ペレストロイカ」を進めていた。日本では1987年に中曽根氏が長期政権を退き、竹下登氏が首相に就任。日ソ関係は停滞が続いていた。

米国と核軍縮などで対話を進めるソ連は、アジアには顔を向けるのか。国内で改革への抵抗が続くゴルバチョフ政権は、果たして安定するのか。手探りで対ソ外交にあたる当時の外務省は、前首相としてなお存在感を示す中曽根氏の訪ソ情報に揺らいだ。

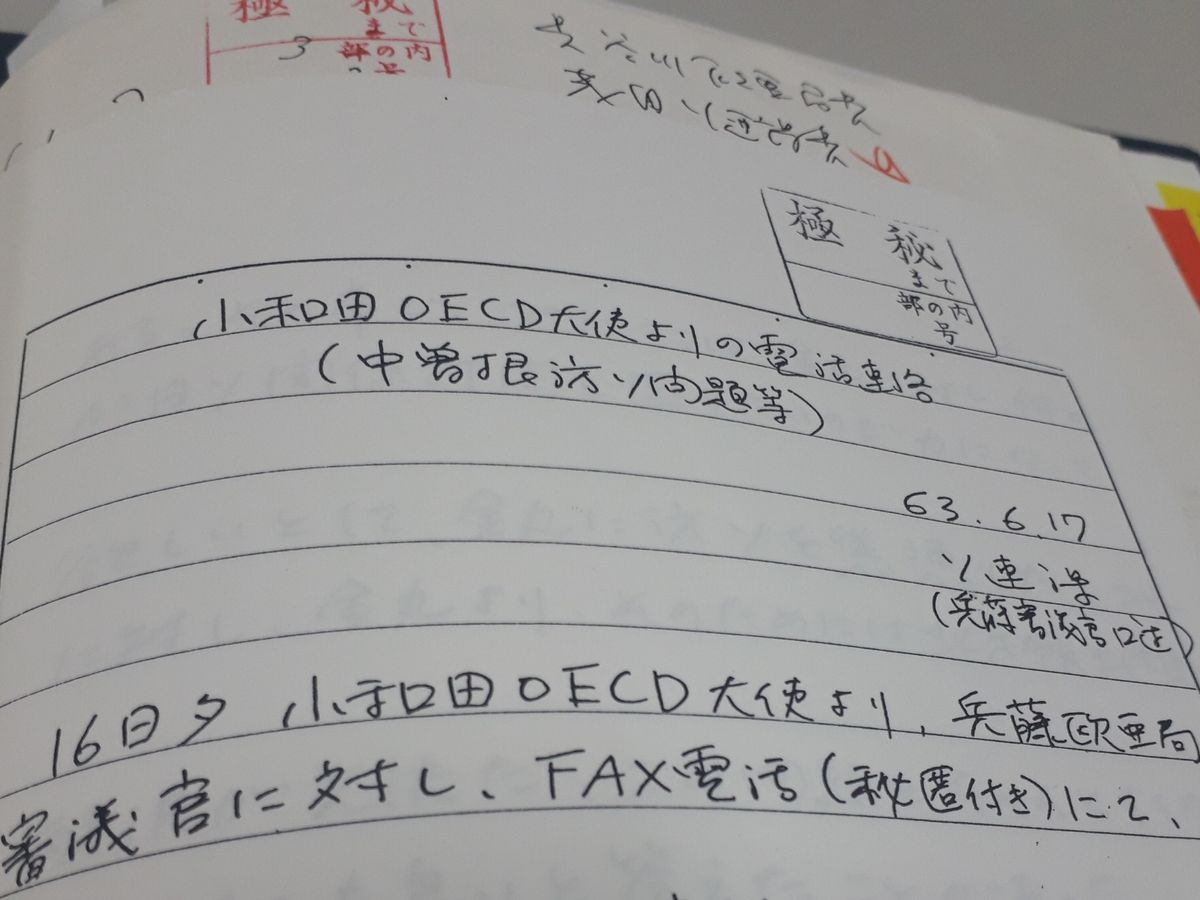

2019年の外交文書公開で外務省が出したファイルに綴じられた「小和田メモ」=

藤田撮影

2019年の外交文書公開で外務省が出したファイルに綴じられた「小和田メモ」=

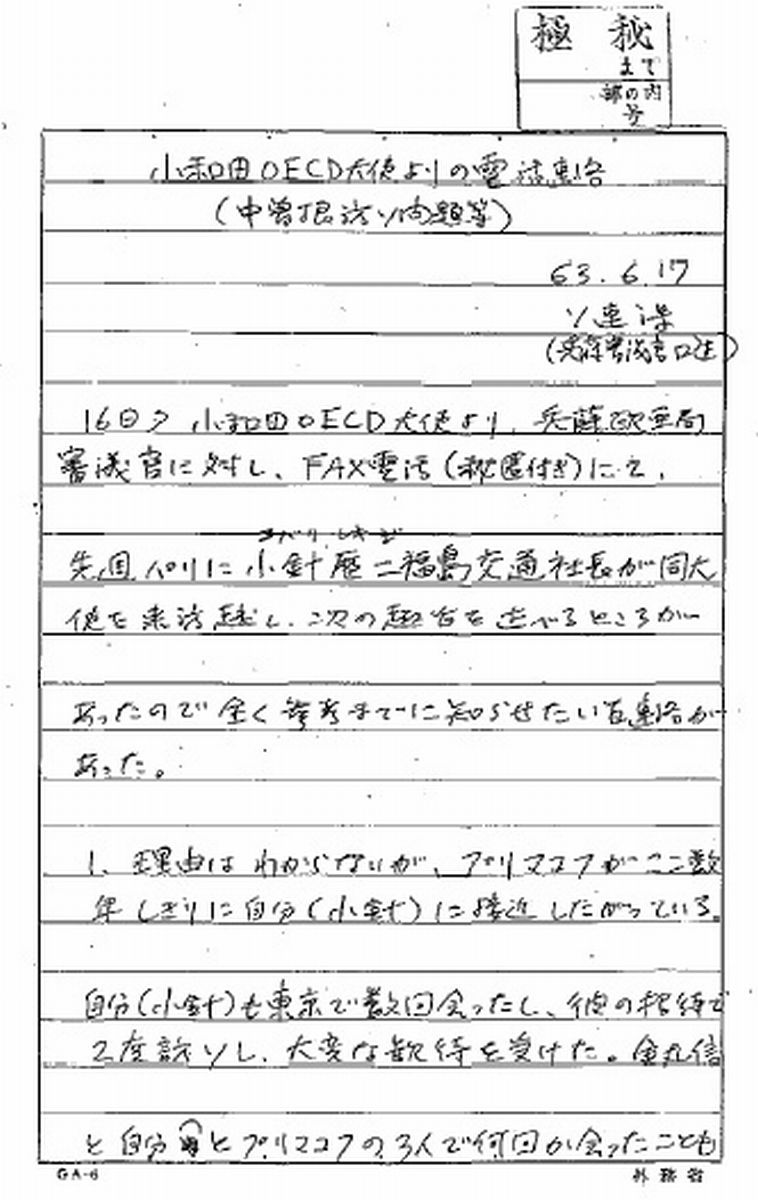

藤田撮影1988年6月16日、パリに本部のある経済協力開発機構(OECD)に大使として赴任していた小和田氏は、盗聴を防ぐ機能がある「FAX電話」を使い、「全く参考までに」として、中曽根訪ソの動きを後輩の外務省幹部に伝えていた。その内容をソ連課で手書きしたのが「小和田メモ」だった。

以下、文書を詳しく見ていく。

「小和田メモ」1ページ目

「小和田メモ」1ページ目小和田氏に情報をもたらしたのは、意外な人物だった。

「先週パリに小針歴二福島交通社長が同大使を来訪越し、次の趣旨を述べるところがあった」

正確には小針「暦」二氏。当時は福島交通「会長」だ。政官界に幅広い人脈を築いた「政商」として知られる。79歳で亡くなった1993年の朝日新聞記事にはこうある。

「十数社の福島交通グループを率い、その資金力を背景に福田赳夫、中曽根康弘の両元首相や故安倍晋太郎氏、さらに竹下登・元首相、金丸信前副総裁ら多くの自民党大物代議士と親交を結び、『政商』とも呼ばれている」

小針暦二・福島交通会長=朝日新聞社

小針暦二・福島交通会長=朝日新聞社「中曽根は今年(1988年)の7月に訪ソしたいと言っているようだ。ただ、ゴルバチョフと会うというのが条件のようだ。ソ側は中曽根が何か魅力的なオファー(申し出)を持ってくるなら実現しても良い、そのオファを受けてシェバルナゼ(シュワルナゼ)外相が秋に日本に来ても良いと言っている」

中曽根氏の意向として、「7月に訪ソしたい」「ゴルバチョフと会うというのが条件」というのは正確だった。外務省にとって問題なのは、ソ連がその実現の条件として中曽根に「魅力的なオファー」を望み、さらにシュワルナゼ外相来日という政府間の交渉にからめている、という情報だった。

この情報に外務省が抱いた危惧は想像に難くない。外務省は政府間の正式ルート以外の「二元外交」を嫌う。日本側が一枚岩にならねば相手につけ込まれると考えるからだ。特にソ連・ロシアとの間で交渉が続く戦後日本外交の最大の懸案の一つ、北方領土問題ではその傾向が強い。

「小和田メモ」と同じファイルで今回公開された文書によれば、外務官僚らは中曽根氏が実際に訪ソする7月下旬にかけ、何度も訪ねて意図を探っている。中曽根氏は一貫して「訪ソは自分からお願いしているものではない」と述べ、条件としてゴルバチョフ氏との会談や「北方領土問題の前進」を挙げた。

外務省では、ソ連課がこう分析した。長期政権を担った中曽根氏が「北方領土問題の前進」の難しさを知らないはずがない。「前総理の本音がゴルバチョフ書記長との会見を基礎とする訪ソ実現にあるなら、むしろ積極的に活用すべし」。ソ連が中曽根氏を受け入れることで「北方領土棚上げ」を狙う逆手を取って、日本政府が求める4島返還をゴルバチョフ氏に明確に伝えるよう、中曽根氏に求めることにした。

「国益を考えた発言をするので心配するな。自分は愛国者だよ」と中曽根氏は応じ、外務省との駆け引きにけりをつけた。敗戦直後に政治家になった中曽根氏は、国権の回復のため外交にこだわり続けてきた。首相在任中は日米同盟強化に傾注したが、それはソ連との交渉に備えた足場固めでもあった。

1988年にソ連を訪れ、ゴルバチョフ書記長(右)と会談した中曽根前首相=同年7月22日、モスクワ・クレムリン。朝日新聞社

1988年にソ連を訪れ、ゴルバチョフ書記長(右)と会談した中曽根前首相=同年7月22日、モスクワ・クレムリン。朝日新聞社日ソ共同宣言とは1956年の国交回復の際、北方領土問題が決着せずに結ぶことができなかった平和条約については継続協議としつつ、平和条約締結後に歯舞・色丹の2島をソ連が日本に引き渡すとした首脳間の合意文書だ。

ゴルバチョフ氏はこう反論した。「1956年にソ連は2島を返そうとの立場を取ったが、日本は4島を要求し、チャンスが生かされなかった。60年に日米は(安保条約改定で)急激に接近し、情勢は変わった」

会談について7月28日に外務省の事務方トップ・村田良平事務次官が竹下首相に報告した際の資料とみられるメモには、「ソ連の基本的立場に変化なし」とある。

米国と対話はしてもなお警戒するソ連を、まずは56年宣言まで引き戻さねば――。会談を通じて、そのことが日本の対ソ外交の優先課題として再認識された。

「小和田メモ」はこの中曽根訪ソの1カ月以上前に外務省にもたらされ、「政と官」の慌ただしい調整を促したわけだが、もうひとつ、小針氏からの重要な情報を外務省に伝えていた。小針氏と特に近かった、金丸信氏の訪ソの動きだった。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください