(29)鳩山由紀夫に「民主党政権の挫折」を聞く・下/普天間移設

2020年01月13日

沖縄県名護市辺野古の美しい海に政府が土砂を投入し始めてほぼ1年が経った。政府が米軍普天間飛行場(宜野湾市)の移設先として辺野古を閣議決定してからちょうど20年経ち、日米両政府が普天間返還に合意してから23年が経過した。

しかし、辺野古の海埋め立てに対する沖縄県民の反対の意思は固く、その意思を文字通り代表する玉城デニー知事は「民意を無視して土砂投入を強行するのは民主主義を踏みにじり、地方自治を破壊する行為だ。県民が諦めることは絶対にない」と記者会見で述べ、「(工事)進捗率は約1%にすぎない」とも語っている。(2019年12月14日付東京新聞による)

玉城知事の言葉通り沖縄県民の反対の意思表示は明確で、辺野古が争点となった国政選挙、地方選挙では辺野古移設反対を掲げる候補がほぼ完勝している。なぜ沖縄県民の意思は強いのか。そのことを理解するには、明治以来の同県のたどってきた歴史のページを開いてみる必要がある。

埋め立て工事が進む辺野古沖=2019年12月9日、沖縄県名護市

埋め立て工事が進む辺野古沖=2019年12月9日、沖縄県名護市15世紀に成立した琉球王国は、17世紀に侵攻した薩摩藩と中国・清に両属する形を取ったが、日本が明治維新を迎えるまでは独立王国だった。維新後の1879年に明治政府は沖縄県を設置し、首里城明け渡しを命じた。これが明治政府による「琉球処分」と呼ばれる経緯だ。

太平洋戦争の末期、1945年4月、「唯一の地上戦」と呼ばれる沖縄戦が始まった。この時、大本営は特別攻撃隊を繰り出し戦艦大和による「沖縄特攻」も行われたが、地上軍部隊の第32軍は本土決戦に向けた持久戦「捨石作戦」を企図していた。

このため、住民の多くが戦闘の巻き添えとなり、沖縄県の発表によると、沖縄地上戦の犠牲者は、全戦没者約20万人のうち沖縄出身者が約12万人、沖縄の民間人は9万4000人に上った。中にはガマ(洞窟)での「集団自決」による集団死も少なくなかった。

戦後、昭和天皇は沖縄を米国に差し出した。1947年9月19日、使者を使って「天皇は、アメリカが沖縄を始め琉球の他の諸島を軍事占領し続けることを希望している」という「沖縄メッセージ」を伝えた。

1952年4月28日、サンフランシスコ講和条約が発効し日本は形の上で主権を回復した。しかし、沖縄はひとり米軍施政下に取り残され、沖縄ではこの日を「屈辱の日」と呼ぶ。住民居住地が強制接収された住宅密集地の普天間基地をはじめ、面積が日本全体の0.6%しかないのに、全国の在日米軍基地の74%が沖縄に集中している。

1972年の沖縄施政権返還の時には、佐藤栄作政権とニクソン政権の間で表向き「核抜き本土並み」条件の返還となったが、裏では「有事の際の核再配備」の密約が取り交わされていた。国内では9条を象徴とする平和憲法が称賛されているが、冷徹な国際政治場裡では、米国の核の傘を含む米軍の圧倒的な軍事力が日本列島の静穏を守護している。この体制の中で、沖縄が列島守護の最大拠点となっている。

1995年9月4日、沖縄本島北部地区で12歳の小学生女子児童が米海兵隊2人、米海軍兵1人の計3人の米兵に拉致され、暴行を受けた。日米地位協定により3人は日本側に引き渡されず、沖縄県民の怒りが爆発した。米軍に対する抗議行動が全島で繰り広げられ、米国は全海兵隊の沖縄撤退や日米地位協定改定の検討まで追い込まれた。

翌96年4月12日、日米の問題打開策が合意に達し、当時の首相、橋本龍太郎から沖縄県知事、大田昌秀に電話で伝えられた。

「普天間の返還を獲得しました。ただ、県内の基地内移転です。受け入れてくれますか」(船橋洋一『同盟漂流』岩波書店)

普天間基地の辺野古への移設問題が始まった。住宅密集地の真ん中にある普天間基地を返還はするが、県内から代替地を差し出すという新たな犠牲の要求だった。

橋本政権以後の自民党政権は沖縄の声にはまったく耳を貸さなかった。

しかし、2009年9月、明治政府の琉球処分以降、沖縄の声に初めて真摯に耳を傾ける政権、首相が日本に登場した。

沖縄政策に取り組んできた民主党は、政権交代の前年の2008年7月8日、沖縄問題の政策の柱となる「民主党・沖縄ビジョン(2008)」を策定した。米軍基地縮小や日米地位協定の抜本的な見直し、思いやり予算の削減などを盛り込んでいるが、普天間基地の移転問題についてはこう記している。

「普天間基地の移転についても、県外移転の道を引き続き模索すべきである。言うまでもなく、戦略環境の変化を踏まえて、国外移転を目指す」

――鳩山さんは2009年7月19日の沖縄での集会で、普天間基地の移設場所について「最低でも県外。できれば国外を目指す」と発言され、その後大きな政治問題の渦を巻き起こしました。しかし、前年7月に策定された民主党の「沖縄ビジョン」にはまったく同じことが明記されています。大げさではなくて、沖縄にとっては明治以来初めて沖縄の声に耳を傾けてくれる首相、政権の誕生となったわけですね。

鳩山 そうです。ですから、そう言ったことについて、私は間違ったことを言ったとは考えていません。党の「沖縄ビジョン」にもはっきり明記されているわけですから。

――その県外移転を目指して、国内では徳之島が有力候補に挙がりました。その経緯はどのようなものだったのでしょうか。

鳩山 それは、徳之島の方から、ぜひ来てほしいと言ってきたのです。ところが、そう言われて動いてみたらとんでもない反発が起きてしまって、それでみんな変わってしまいました。

本来ならば、県外であっても国内的にあのような騒乱状態にならず冷静を保つことができれば、地元としては来てもらいたいと思っているところがあったわけです。そこはメディアの難しさだろうと思うのですけれど、危険だということが大きく喧伝されてしまうと反対の方向に行ってしまう難しさがありました。

そのあたり、小沢(一郎)さんがこの問題で登場していたらどうなったかということは、私にもよくわかりません。いろいろ批判されていますが、例えばもっと早い段階で徳田虎雄さんに会っていたらどうなっていたかとか。確かにもっとうまく段取りを組んでいれば、違う結論になったかもしれません。

徳田虎雄は1938年兵庫県生まれ。鹿児島県・徳之島町出身。弟の急死をきっかけに医師を目指し、大阪大学医学部を卒業後徳田病院を開設、さらに医療法人徳洲会を設立した。「生命だけは平等だ」という理念の下に医療にまい進、徳洲会を全国展開した。徳田虎雄氏

医療改革の基になる政治改革を志し、衆院議員を4期務めた。筋萎縮性側索硬化症(ALS)を発症して政界を引退したが、出身の徳之島に大きい影響力を持つ。

――徳之島の方から最初に言ってきたというお話でしたが、徳田虎雄さんから言ってきたのですか。

鳩山 いや、最初私は徳田虎雄さんに言わなかったのです。それが、早い段階で「徳之島からこういう話が来ているので、ぜひ成就させたい。ついては力を貸してください」と徳田さんに頼みに行けばよかったんです。

2009年12月ごろだったと思いますが、徳之島の方から青年たちがやって来て、それから町長もやって来て「ぜひ」という話があったんです。そういう話は当然表に出ると危ないので、どうやったらうまく落ち着かせることができるだろうかと考えた時はあったんですが。そのころに徳田さんに連絡をして、うまく地元を押さえてほしいということをお願いしていれば、うまくいった可能性もなくはないと思っています。

ただ、今から考えると、米軍基地はこれ以上国内に増やす必要はないと思っていますので、徳之島に決まらなくてむしろよかったと思っています。

もちろん、当然辺野古でもない。つまり海外に代替地を求めていくべきであると思っています。だから、結果は徳之島でなくてよかったのかもしれませんが、その時のやり方、段取りとして、もっとうまくやっていれば落ち着かせる可能性はあったと思います。

――鳩山さんはその後、徳田さんにお会いしていますよね。

鳩山 ええ。2010年5月の段階だと思います。

――5月ですか。

鳩山 ぎりぎりですよ。その時にALSを発症されていますから、眼だけで信号を送っておられて、それで「もう今となっては遅い」というお返事でした。亀井静香先生あたりから、徳田さんと連絡を取ってうまくやるべきだというお話を前からいただいていたのですが、遅くなってしまいました。そういう意味で非常に残念だったと思っています。

――そういうことですか。なるほど。

鳩山 ただ、私が最終的に国内をあきらめたのは、沖縄の基地と訓練場所が65海里(約120キロ)以内でなければならないという話を外務省から聞かされたからです。

自分としてはこれで万事休すと思ったわけですが、このことも、例えば小沢さんだったら「そんな話はないぞ」とか、米国との交渉の過程で「そんなものはない、外務省から出ているだけの話ではないか」とか、そんな風になったかもしれない。小沢さんであれば、そういう突破力を持っていたかもしれません。

――その「沖縄の基地から訓練場まで65海里以内」という話は外務省から出た話なのですか。それとも、米国から出た話なのですか。

鳩山 外務省が、米国から言われて、という話です。

――外務省がそう言うのですね。

鳩山 これはアメリカ側と交渉させた中で、65海里以内でないと移せませんということをアメリカ側から外務省が示されたということでした。基地から訓練場に行くまでの時間が2時間かかるので、訓練の準備ができないという話でした。

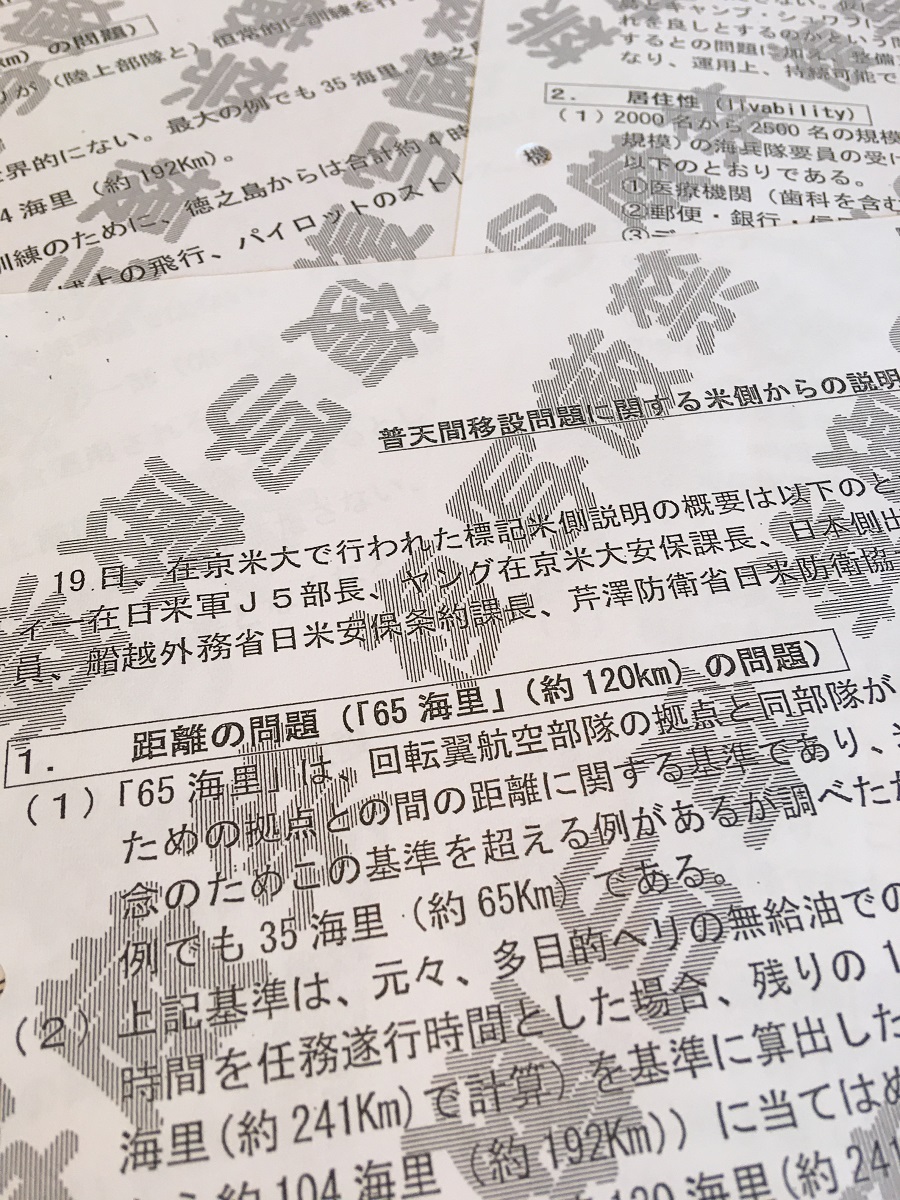

問題の文書「普天間移設問題に関する米側からの説明」は2010年4月19日付の日米担当者の会合記録で、「極秘」指定されている。米側出席者は、「ウィルツィー在日米軍J5部長、ヤング在京米大(米大使館)安保課長」、日本側出席者は、「須川内閣官房専門調査員、堀越外務省日米安保条約課長、芹澤防衛省日米防衛協力課長」となっている。

「米側からの説明」はまず「距離の問題」を挙げ、「『65海里』は、回転翼航空部隊の拠点と同部隊が(陸上部隊と)恒常的に訓練を行うための拠点との間の距離に関する基準であり、米軍のマニュアルに明記されている。念のためこの基準を超える例があるか調べたが、全世界的になく、最も距離のある例でも35海里(約65㎞)である」としている。

海兵隊ヘリ部隊訓練場の沖縄中部訓練場・北部訓練場と徳之島の距離は約104海里(約192キロ)。このため、米軍のマニュアル上、徳之島への海兵隊基地移転は不可能であるという結論が導き出される。

「米側からの説明」は他に、徳之島が2000人から2500人の海兵隊を受け容れた場合の「居住性」の問題なども挙げ、徳之島不可の結論となっている。

しかし、この米軍マニュアルについて、鳩山の委託を受けた衆院議員の川内博史や朝日新聞記者などが米軍に問い合わせたところ、そのような基準は存在しないという回答を得ている。

「普天間移設問題に関する米側からの説明」と題された2010年4月19日付の文書。「極秘」の押印がある。米軍の「基準」としてヘリコプター部隊と訓練場との距離を「65海里(約120キロ)」以内と明示。しかし、在日米軍司令部は朝日新聞の取材に対して「そのような基準はない」と答えた。

「普天間移設問題に関する米側からの説明」と題された2010年4月19日付の文書。「極秘」の押印がある。米軍の「基準」としてヘリコプター部隊と訓練場との距離を「65海里(約120キロ)」以内と明示。しかし、在日米軍司令部は朝日新聞の取材に対して「そのような基準はない」と答えた。

――不詳なんですか。とんでもない話ですね。しかし、海兵隊は計1万9000人のうち9000人が海外に移駐し、そのうち4000人から5000人がグアムに移ることになっていますよね。沖縄に残る1万人をグアムに比較的近いテニアンに移すというアイディアもありました。まさに海兵隊基地と訓練場をテニアンに移設すれば、その距離の問題も含めてすべて解決したはずですよね。

テニアン島への移設については、鳩山周辺では最後まで模索が続けられた。川内が視察に訪れたが、それとは別に派遣された防衛省関係者の一人は島全体をオートバイで7、8周走り、旧日本軍が残したウシ飛行場(現ノースフィールド飛行場)なども視察した。同飛行場滑走路は現在は荒れているが、当初から深く掘られているために、整備すればすぐに使える状態だという。

この防衛省関係者はグアムのアンドリュース基地で、高位にある米海兵隊将校から話を聞いた。それによると、軍事的観点から見た海兵隊の本音は「テニアンへの移設が最も合理的」ということだった。

「アンドリュース基地に海兵隊のヘッドクォーターがあるのに実戦部隊が沖縄にいる意味はない。さらに言えば普天間にいるのは実戦部隊ですらない。沖縄に危険な滑走路を新たに作るよりも、テニアンのウシ飛行場を整備した方がより安全だ。しかも、テニアンには今やグアムにさえないジャングル内の訓練場がある」

これが海兵隊将校の語る「本音」だった。

鳩山 そうなんです。海兵隊全部をワンセットで全部グアム、テニアンに移せばいいんです。それはあり得る話だと思うのです。その方向にしていけばいいのです。中国や北朝鮮をもし仮想的な脅威だと見るのならば、近すぎたら簡単にやられてしまいますから、むしろこのくらい遠い方が安全だということですよ。

――もともと海兵隊ですから、彼らのミッションには日本防衛というのは入っていませんからね。

鳩山 入っていない。だから、私も抑止力などという言葉を間違えて使ってしまいました。

鳩山は2010年5月4日、沖縄県知事の仲井眞弘多に対し、「県外、国外」移設断念を伝えた際に「抑止力の観点から」という言葉を使った。

――あの言葉は、お間違えになったのですか。

鳩山 これは、辺野古に戻ることを理屈づけるために、どう正当化するかということで、自民党さんも言っていますけど、抑止力という言葉を使ってしまったのです。ただ、海兵隊が抑止力とは言えないから、海軍や陸軍、空軍を含めたいわゆる4軍全体の存在が抑止力になっているという言い方をしたのですけど、それが叩かれました。

――それは鳩山さんが急遽考えられたのですか。

鳩山 私自身が急遽考えた。しようがないです。辺野古に戻るという苦渋の選択と言うか、してはいけない選択をすると言った時に、それを理屈づけるためにあえて用いた言葉でした。

――2010年の4月から5月にかけて、議員の川内さんが実際にテニアンに行かれていますよね。これは、鳩山さんが行ってほしいという希望をされたのですか。

鳩山 だったと思います。

――政治家ではない方も行っていますが、その方が米軍の高級将校に話を聞くと、米軍の本音はテニアンの方がいいのだという話だったそうですね。

鳩山 テニアンの州知事なども、ぜひ来てもらいたいという思いがあったと聞きました。だから、あの時点でそこまで大転換をすればよかったのですけども、頭の中は、海外は難しいから国内で、最低でも県外でということで、その「最低でも」の部分に入り込んでしまっていました。

そこで原点に戻ってみたいな話は私の頭の中で十分には構築されていかなかったのです。それは、アメリカとしては「はい、わかりました」という話ではないだけに、これからアメリカと相当やりとりをしなければいけない話だなと思いました。「普天間の代わりにグアム、テニアンだ。アメリカでどうだ」という話を作っていくには、また最初からスタートする話なので、間に合うかという思いがあって、その議論には十分には乗れなかったのです。

――鳩山さんは2013年2月20日の沖縄での講演でこう話しています。

「オバマ大統領からは、政権交代をしたのだから見直しをするということは率直に支持をしますという返事がありました。ロードマップの修正が必要になることだってあるでしょうと言われました。ただ、基本だけは守ってくださいという話がありました。マスメディアは私に対してかなり厳しく批判的な論調でしたが、私はその当時オバマ大統領はかなり柔軟だ、可能性もあるのではないかと思いました」

これは、2009年11月にオバマ大統領が来日した際に鳩山さんとかなり打ち解けてお話しされた時の感想です。この感想の中にある「基本だけは守ってください」というオバマ大統領の言葉の意味はどういったことなんでしょうか。つまり、その「基本」とは何を指しているのでしょうか。

鳩山 日米安保の重要性の中で、普天間基地の危険性はわかっているので、その問題を解決する場合に、日本がきちんと答えを出してくれということ、つまり、代替地を早く決めてほしいということだと私は理解しました。

オバマ米大統領との共同記者会見を終えた鳩山由紀夫首相=2009年11月、首相官邸

オバマ米大統領との共同記者会見を終えた鳩山由紀夫首相=2009年11月、首相官邸――わかりました。つまり、その基本を踏まえれば、オバマ大統領はかなり柔軟であるという解釈ですね。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください