第2次世界大戦を防げなかった国際平和機関の「失敗」ばかりとはいえない実態

2020年01月14日

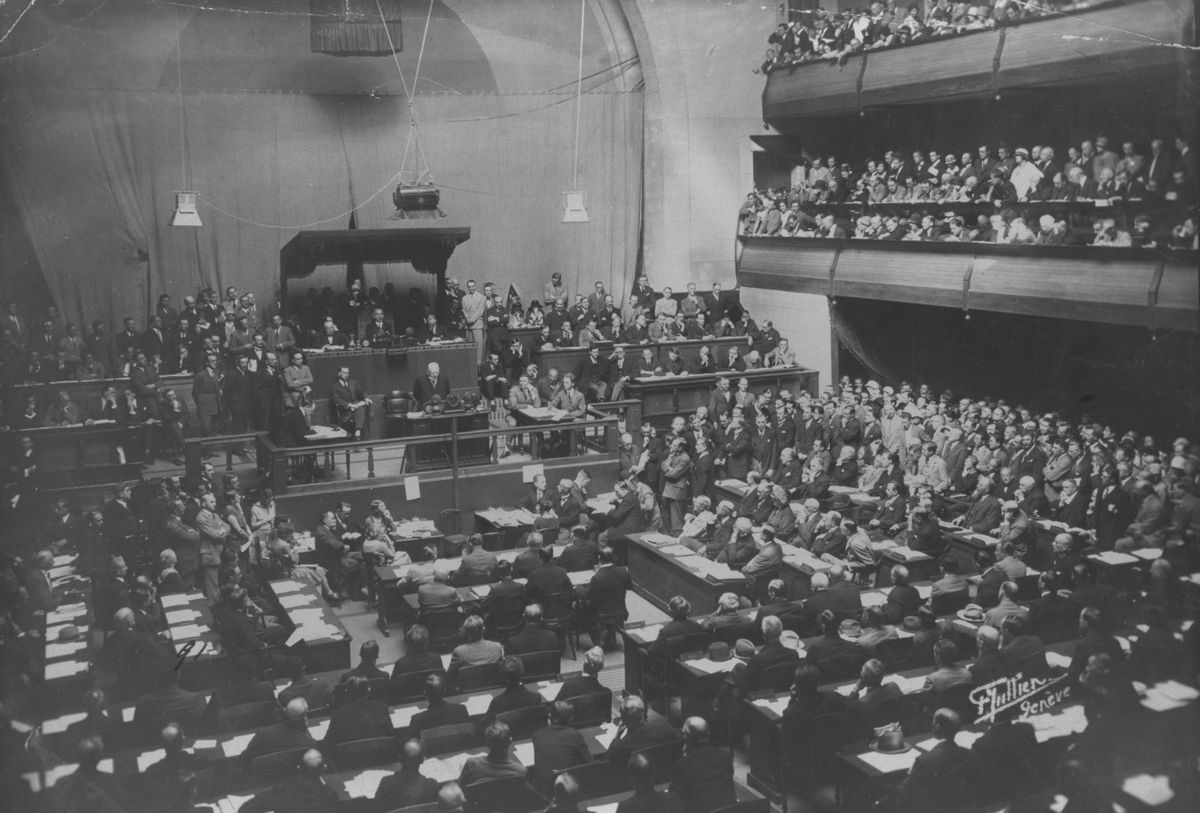

1933年2月24日、スイス・ジュネーブの国際連盟本部で開かれた特別総会で演説する松岡洋右全権(右)。満州事変で中国の提訴を受けて満州国に派遣されたリットン調査団の報告書が日本の反対にもかかわらず圧倒的多数で承認されたため、代表団は議場から一斉に退場した

1933年2月24日、スイス・ジュネーブの国際連盟本部で開かれた特別総会で演説する松岡洋右全権(右)。満州事変で中国の提訴を受けて満州国に派遣されたリットン調査団の報告書が日本の反対にもかかわらず圧倒的多数で承認されたため、代表団は議場から一斉に退場した いまから100年前の1920年1月10日。国際連盟が発足した。46年まで続いた国際連盟といえば、「第1次世界大戦の反省を踏まえて設立された史上初の国際平和機関であったものの、提唱国である米国が参加せず、1930年代に日独伊の脱退、ソ連の除名により弱体化していった」というのが教科書的な説明となるだろう。

「大戦争」と呼ばれた第1次世界大戦が1914年に始まると、米国と欧州各国との相互不干渉を提起した「モンロー主義」に則り、米国は中立の立場を維持した。しかし、大統領ウッドロー・ウィルソンは「戦争を終わらせるための戦争」を標榜して17年に米国の参戦を断行し、18年1月には戦後の新たな国際秩序を示したいわゆる「14か条の平和原則」を表明する。14の原則の最後に掲げられたのが、国際平和機構の設立だった。

設立文書である国際連盟規約が、ヴェルサイユ条約やサン・ジェルマン条約など、第1次世界大戦におけるドイツ帝国やオーストリア=ハンガリー帝国などの「中央同盟国」との講和条約に組み込まれたことは、国際連盟が「戦後処理」の一環として生まれたことを象徴的に示している。

国際連盟が1930年代に入って力を失っていったのは確かである。だが、その一方で、1921年にワシントン会議が開かれ、国際連盟の主たる目的の一つである軍備縮小が多国間交渉の枠組みの中で実現するなど、具体的な成果を挙げたことは見逃せない。

英仏伊とともに常任理事国となった日本は、1933年に国際連盟を脱退している。これはしばしば日本が全体主義に傾斜する端緒とされるが、除名ではなく脱退が選ばれたのは、国際情勢の鎮静化による再加盟の可能性を残すための措置であった点を忘れてはならない。

実際、1931年に起きた満州事変によって日本に対する国際世論が硬化するなかで、日本政府はいかにして脱退や除名を避けるかに腐心している。これは政府が国際連盟との関係を重視していた、あるいは国際連盟が日本の外交政策を規制する力を持っていたことを意味するといえる。

かつて、外交評論家のテオ・ゾンマーは「世界のどこかに緊張があるとしても、ヨーロッパを緊張地域にすることがあってはならない」という趣旨の意見を述べている。ある地域の緊張と他の地域の平和とを分けて取り扱うことは可能だという指摘だ。

これに対し、古来、たとえ世界の見知らぬ土地であるとしても、平和が破られることを黙視することは出できないという意見もある。

国際連盟は後者の立場にたち、「平和は分割不可能」という考えにより、世界の平和を維持することの重要性が強調された。

言うまでもなく、第1次世界大戦の発端は、ヨーロッパの大国オーストリア=ハンガリー帝国と小国セルビア王国の対立だった。当初、大国の前に小国が屈すると思われていた紛争は、各国の複雑に張り巡らされた条約網により、1カ月もたたないうちに全ヨーロッパに広がる。そして、少なくとも900万人以上、多ければ1500万人以上が戦没したとされる未曽有の惨禍をもたらした。

それゆえ、戦後の世界が、“小さな紛争”でも黙視しないと考えたのは、ごく自然であった。

その一方で、国際連盟の設立を提唱したウィルソン大統領の米国では、「戦争に訴えたる連盟国は、当然他の総ての連盟国に対して戦争行為を為したるものと看過す」という国際連盟規約第16条の規定が問題視された。他国の紛争に巻き込まれることを避けるため、加盟が見送られたことは、平和の対極にある紛争もまた、平和と同様に分割不可能であると考えられていたことをわれわれに教えるのである。

周知の通り、第1次世界大戦によってドイツ帝国は崩壊し、ドイツはヴァイマル共和国と呼ばれる共和政に移行した。

しかし、1919年6月28日に締結されたヴェルサイユ条約は、ドイツを徹底して無力化することが目指され、ドイツのすべての海外植民地と海外の権益の放棄、アルザス・ロレーヌ地方などの領土の割譲、ザール地方などの国際管理、軍備の制限、ラインラントの非武装化などが定められた。さらに、1320億金マルク、現在の貨幣価値で200兆円を超える賠償金がドイツに課せられた。

賠償金問題を巡る対立と、ドイツの賠償金の不払いは、1923年のフランスとベルギーによるルール地方の占領をもたらす。これに対して、ドイツ国内では労働者が生産を停止するなど、対英仏消極的抵抗を行い、政府も生産活動を放棄した労働者への賃金の支払いを支援するなど、非協力政策を採った。

ドイツの経済は、生産力の低下による物価騰貴と財政難に見舞われ、第1次世界大戦前の1ポンド=20マルクだった為替相場は一時、1ポンド=5兆マルクという超インフレーションに陥った。

そのような状況下で首相になったが、グスタフ・シュトレーゼマンだった。第1次世界大戦前には対外拡張主義者でもあったシュトレーゼマンは、首相就任後、前任のヴィルヘルム・クーノ政権による消極的抵抗政策を中止し、生産の再開と賠償金の支払いという対英仏協力政策を打ち出す。

ドイツ代表シュトレーゼマン外相の国際連盟加入演説=1926年9月8日、スイス・ジュネーブ

ドイツ代表シュトレーゼマン外相の国際連盟加入演説=1926年9月8日、スイス・ジュネーブ

ロカルノ条約の発効の条件がドイツの国際連盟への加盟であり、ドイツの加盟によってヨーロッパの政治が安定を取り戻したことは、一面において、かつての対外拡張主義から国際協調主義に転じたシュトレーゼマンの政治的な手腕の成果であり、他方では、国際連盟の存在が為政者に現実的な政策の遂行を迫る要因のひとつとなっていたことを示すものであった。

イギリス、フランス、イタリアとともに発足時から常任理事国の一角を占めた日本にとって、国際連盟は日本の国際的な地位の高まりを象徴するものだった。一方、国際連盟の加盟を断念した米国にすれば、ヨーロッパでの戦争の次に起きるであろう紛争は東アジアから太平洋にかけての地域であると見ており、日本の台頭を抑止することが重要となっていた。

このような背景から開催されたのが、1921年11月から22年2月まで行われたワシントン会議だった。

米国が初めて主催した国際会議であるワシントン会議は、従来、この種の会議を主催してきたイギリスが参加国の一員にとどまったこととあわせて、第1次世界大戦後の国際秩序の主たる担い手がイギリスから米国に移ったことを示す出来事でもあった。

ワシントン軍縮会議開会。1921年11月12日から翌年2月2日まで、海軍軍縮と極東・太平洋問題に関する国際会議で、アメリカの提唱によってワシントンで開催された=1921年11月12日、米国ワシントンの大陸記念会館 (新聞聨合社撮影)

ワシントン軍縮会議開会。1921年11月12日から翌年2月2日まで、海軍軍縮と極東・太平洋問題に関する国際会議で、アメリカの提唱によってワシントンで開催された=1921年11月12日、米国ワシントンの大陸記念会館 (新聞聨合社撮影)

米英仏日伊の主力艦保有数を制限する5カ国条約、太平洋の島嶼について現状維持や日英同盟の解消を目的とする4カ国条約、中国に対する門戸開放政策の承認や領土保全などを定めた9カ国条約は、太平洋と東アジアの新しい国際秩序の形成と、日本の抑制と孤立化という米国の目的を達成するには十分であった。

「対米6割」という主力艦保有数の制限は、第1次世界大戦後に海軍力の増強を目指していた日本海軍にとっては痛手であった。それでも日本政府が5カ国条約を受け入れたのは、日本が常任理事国として指導的な立場にあった国際連盟において、軍備縮小が主要な課題の一つであったこと、さらに各国の建艦競争の中で、国家予算に占める軍事費の割合が高まり、財政を圧迫していたことが大きな理由であった。

実際、ワシントン会議が開催された1921(大正10)年度の日本の一般歳出は約14億8985万円で、うち軍事費は約7億3056万円であり、一般歳出に占める軍事費の割合は約49.0%に上っていた。それが、23年8月に5カ国条約の効力が発した後、24(大正13)年度予算における軍事費は約4億5519万円となり、一般歳出額約16億2502万円の約28.0%まで低下した。

社会保障費の削減が課題となる現在の日本では想像しにくいだろうが、当時の日本にとって財政上の懸案事項は軍事費の扱いであった。その後、1930年まで国家予算に占める軍事費の割合が20パーセント台後半で推移したことを考えるなら、日本政府にとってワシントン体制は、不利な条件ではあったものの、軍事費の膨張を抑制するという「実利」をもたらすものであった。

1920年代の日本の外交政策の基本は、24年から31年にかけて4回にわたって外務大臣を務めた幣原喜重郎に代表される「国際協調主義」であった。そして、国際協調主義とは、決して理念的な外交政策ではなく、実益を伴うものでもあったのである。

1931年に起きた満州事変から32年の満州国の成立を経て、33年に日本が国際連盟からの脱退を通告する過程は、しばしば日本の国際社会からの孤立化の歩みとして理解される。しかし、当時の状況を詳細に眺めれば、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください