「ベルトウェイの外」オハイオ州から見るアメリカと世界史とのかかわり(上)

2020年01月17日

1920年大統領選当時に戻す修復作業が進むハーディングの自宅=米オハイオ州・マリオン

1920年大統領選当時に戻す修復作業が進むハーディングの自宅=米オハイオ州・マリオン世界秩序をもたらしたアメリカの過去・現在・未来/「ベルトウェイの外」オハイオ州から見るアメリカと世界史とのかかわり(下)

アメリカで政治を語る際、しばしば使われる「インサイド・ベルトウェイ(ベルトウェイの内側)」という表現があります。

ベルトウェイとは、首都ワシントンとその周辺都市圏を囲むように走っている州間高速道I-495号のことで、そこから比喩的な意味でホワイトハウス、連邦議会や各省庁に代表される「ワシントン政治」のことを指します。2016年の大統領選からこの方3年余り、「インサイド・ベルトウェイだけを見ていては、トランプ現象は理解できない」ということが、さんざん指摘されてきました。

つまり、アメリカ政治を形づくっているのはワシントンの論理ではなく、だだっ広いあの国のあちこちに住まう人々の息づかいのようなものだ、という理解です。再び大統領選の年を迎えたいまのアメリカを理解するうえでは、いわば必須の基礎知識といえます。

そしてそれは、良くも悪くも「アメリカによる平和」(パックスアメリカーナ)」として形づくられた、20世紀から今に至る世界の歴史を考える上でも、じつは大切な視点を与えてくれます。

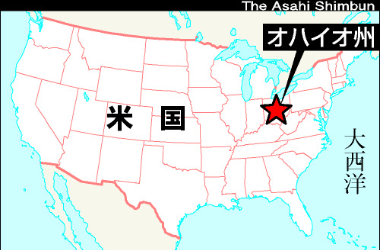

この文章では、「ベルトウェイの外」の典型として、一般的に中西部といわれる地域の中から「オハイオ州」を採り上げ、そこからみえるアメリカと世界史のかかわり、その今に至る意味について記してみたいと思います。

オハイオ州

オハイオ州トウモロコシや大豆などの農業、化学や自動車関連などの鉱工業の両方が経済を支えています。ホンダが工場を置いていますが、日本人の多くにとっては比較的、縁が薄く、東海岸や西海岸の大都市のようなくっきりしたイメージを描きにくい対象かと思います。

でも、そういう土地に視点をすえてみると、浮き彫りになることもあります。

オハイオ州は、大統領選で全体の勝敗を左右しうる「スイング・ステート(揺れる州)」としても重要視されています。

大統領選挙の年2020年が来ました。トランプ大統領が1月9日、今年最初の政治集会を開いたのもオハイオ州トレドでした。トランプ氏にとっては前回2016年にヒラリー・クリントン候補を上回って獲得した州の一つですが、就任から3年でオハイオ訪問は15回目ですから、いかに重きをおいているかが分かります。

今年のお正月、私は「協調の秩序が試されている」と題して今年の国際政治を展望する社説(1月3日付朝日新聞に掲載)を担当しました。その社説で、あえて導入部の視点をオハイオ州に置いてみました。

今年、世界で予想されるできごとの中では、なんと言ってもアメリカ大統領選が大きいのですが、トランプ政権の逸脱ぶりについてはふだんから論じているので、ただそれを繰り返すだけでは訴求力がない。地理的に少し視点をずらし、時間軸も大きくとって考えるための材料を提供してくれる、まさに格好の「場」がオハイオ州なのです。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください