平成政治を問い直す【8】自己変革をも厭わず、未知の領域に足を踏み入れる勇気を持て

2020年03月03日

「改革の政治」というトレンド、すなわち日本の保守政治の「守旧保守」から「改革保守」への自己脱却は、1990年代以降、「保守」と「革新」を代替する対立軸となってきた。

最終回では、「改革の政治」に代わるこれからの中長期的ヴィジョンを模索してみたい。

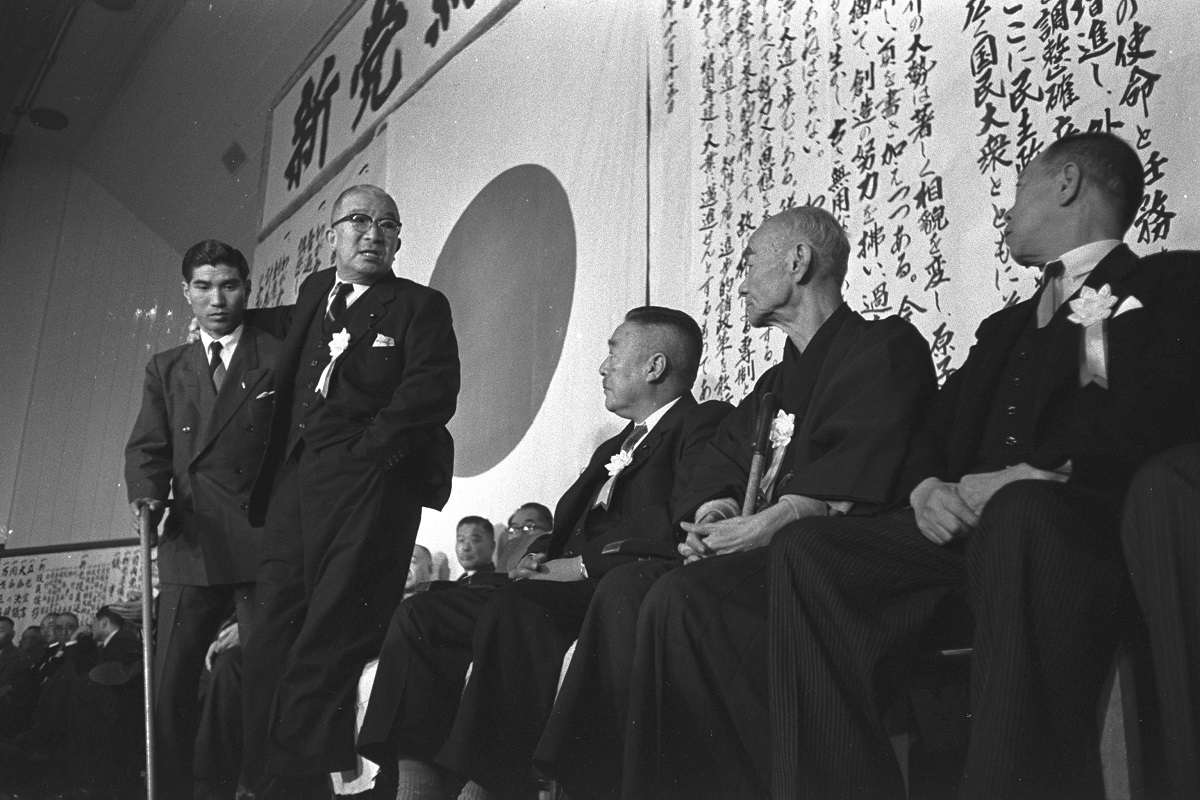

民主、自由両党による保守新党「自由民主党(自民党)」の結成大会。壇上は右から大野伴睦、三木武吉、緒方竹虎、鳩山一郎の各氏=1955年11月15日、東京都千代田区

民主、自由両党による保守新党「自由民主党(自民党)」の結成大会。壇上は右から大野伴睦、三木武吉、緒方竹虎、鳩山一郎の各氏=1955年11月15日、東京都千代田区

まず21世紀を展望するにあたり、日本政治が昔懐かしの「守旧保守」による利益配分政治に回帰することはおそらく困難であろう。

20世紀後半は高度成長の時代であり、経済の拡大は国民生活の向上によって社会問題を不可視化させる万能薬であった。1960年代以降、自民党は「成長はすべての矛盾を解決する」(チャーチル)という言葉を地で行く産業振興によって社会の安定をもたらしてきた。

しかし、1990年代以降の日本経済は低成長の時代にあり、高度成長期のような年10%の経済成長はもはや困難である。消費増税に対する国民世論の反発も強く、利益配分政治はその原資を捻出できない。佐々木毅が指摘するように、利益誘導政治は「経済の絶えざる成長を前提にしてのみ可能であったという点で明らかに時代性をもっていた」(注1)のである。

(注1)佐々木毅編『21世紀デモクラシーの課題』吉田書店、2015年、10頁。

他方、過去40年間にわたって主要先進国の政治を枠づけてきた「新自由主義」も失速しており、日本におけるその現われとしての「改革保守」もまた勢いを失っている。

1980年代以降、英米は経済のグローバル化に即した産業構造の転換を行ない、主要産業は製造業から金融業へと大きくシフトしてきた。平成年間の日本政治もまた、基本的には同様の路線の上に民営化や規制緩和を推進してきたといえる。

しかしながら、2000年代に入ると移民や自由貿易に対する反動として欧州を中心に外国人排斥や各国の主権回復を掲げる極右ポピュリズムが登場する。2016年の英国のEU離脱とアメリカでのトランプ当選は、このような「反グローバリズム」の波の英米到来を示す決定打であった。トランプの大統領就任を受け、新自由主義はもはや「忠実な傾倒者なきゾンビ・イデオロギー」(注2)に成り果てたのである。

ここにおいて、第二次安倍政権が進めるアベノミクスは、すでに失効した利益配分政治とすでに失速している疑似「新自由主義」とを足しあわせた折衷策にすぎない。それは展望なき時代における「時間かせぎ」(シュトレーク)であり、決して日本政治の「新しいレジーム」たりえないだろう。

(注2)S. Leonard, ‘Zombie Ideology’, The Nation, May 22/29, 2017, p. 1.

では、「安倍一強」がもたらす政治の閉塞に対して、55年体制下での日本政治のオルタナティヴであった「革新」は復権するだろうか?

1990年代以降、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください