中国国民訪日を熱烈歓迎、海に浮かぶ培養皿…。素人でもわかる過ちをなぜ繰り返すのか

2020年03月11日

アルベール・カミュの小説『ペスト』が売れに売れている。

凶悪な感染症ペストに襲われたアルジェリアの架空都市を舞台に、医師リウーや新聞記者ランベールなど一群の人間群が織りなす行動と思弁のドラマだ。

はるか昔の学生時代に読んだきりでディテールは覚えていないが、小説の導入部で一人の老人が登場する。

老人は、窓の下に集まって来る猫に唾を命中させる遊びを習慣としている。ところが、ある日、集まって来るはずの猫が一匹も現れず老人を失望させる。人知れぬペストの襲来が猫の習慣を変えたのだ。

学生時代に小説家を志望していた私が、数年後に小説『コロナ』を書くとしたら、冒頭は次のように書き始めるだろう。

情熱的なその男は、人知れぬ葛藤に胸を痛めていた。自身の情熱の拠って来たる使命感とプレスやSNSなどが醸し出す「世論の声」との間に、かつてなく大きい間隙が生じ、激しい葛藤の痛みを感じざるをえなくなったからだ。

その男、安倍晋三首相の大きい情熱の炎は、「東洋の奇跡」とも呼ばれ、世界の大国ロシアをも打ち負かした明治維新以来の「アジアの盟主」日本国を現代に再興することだった。晋三は他人には決して口外しなかったが、そこには祖父の岸信介が折ある毎に晋三に口伝えしていた長州人の血脈が自身の内部を脈々と流れ伝っていることを感じていた。

晋三が戦後の憲法を変えようと焦燥感を感じるのも、あるいは戦後復興の一里塚となった東京オリンピックを現代に再現しようと、「アンダー・コントロール」と心にもない虚言を口走ってしまったのも、この情熱に由来していた。首相官邸に入る安倍晋三首相=2020年3月5日

この情熱の下、晋三はある特異な世界観に支配されるようになった。ある一定期間を取ってみると、この列島に住みつく半分の人間は死に、代わりに半分の人間が生まれてくる。死ぬ時期や死に方は様々だが、そのことは「運命」や「神のなせる業」「運不運」としか言い様がない。

そして、もう少し長い期間を取ってみると人間はすべて新しい人間に入れ替わっている。すると、大事なものは個々の人間ではなく、人間群を貫いて伝わっていく「民族の精神」や「民族の伝統」といったものになる。

この世界観を礎に持つ情熱の向かうところ少しばかりの虚言や方便は改めて問題にするようなことではない。列島に住みつく人間群はいずれすべて入れ替わるのだ。「民族の精神」「民族の伝統」の前では何事も小事に過ぎない。森友学園や加計学園、あるいは公文書の改竄なども一部の世間は騒いでいたが、悠久の時の流れの前には泡沫のように流れ去っていくものだった。

新しい問題は次々に起き、そして過ぎていった。

列島に攻め込んで来た「コロナ」もそのように過ぎ去る態のものだった。

しかし、「コロナ」はそのようには過ぎていかなかった。列島に一定期間住みついて入れ替わるはずの個々の人間群がなぜか今回ばかりは沈黙していなかった。入れ替わるはずの個々の人間がなぜか耳障りな声を立て始めたのだ。

大きい情熱に後押しされた晋三の目算では、東京オリンピックという「民族の祭典」を列島の住民に与え、高揚した民族の気分のまま秋の総選挙に勝ち、列島の「主人」をもう一期勤め上げて「自主憲法」の形に目安をつけるはずだった。

「コロナ」の発生源、中国から人間を大量に入れたのも、検査の数を少なくし感染者数を少なめに抑えようとしたのも、すべてその使命感と情熱のなせる業だった。

だが、そういう晋三にも忘れていることがひとつあった。個々の人間にとってはその人生こそが唯一のドラマであり、そのドラマを終わらせようとする力には絶対的に抗うということだった。

「コロナ」は、個々の人間と晋三との大きい間隙を際立たせた。この間隙の前では、それまで晋三が得意としていたプレスへの圧力もSNS工作も効力を発揮しなかった。

公費を使った「情報交換」の美食会まで批判を向けられた晋三はようやく事の重大さに気がつき始めた。やむなく、夜は自宅テレビで情報収集に努めるよう考えを変えた。以来、各紙の「首相動静」には生彩がなくなった。

小説家志望を早々に断念してよかったと思うが、学生時代に読みまくったジャン・ポール・サルトルの長編小説『自由への道』を少しだけ真似してみた。同時代をほぼ同時進行で描いたこの小説にはイギリスのチャーチル首相なども登場するが、その気分や考えなどはもちろん推測。私も、安倍晋三の精神のあり方を描写するに当たっては私の推測に拠ったことを断っておく。

しかし「事実は小説より奇なり」という言葉がある。摩滅するほどに使い回された言葉だが、私はここでもそれを使わせていただきたい。

「「コロナ」の発生源、中国から人間を大量に入れたのも、検査の数を少なくし感染者数を少なめに抑えようとしたのも、すべてその使命感と情熱のなせる業だった」かどうかは知る由もないが、ここで日本へのコロナ禍襲来初期のころのことを改めて記録しておくことは重要なことだと思われる。

昨年12月31日の大晦日、中国当局はWHO(世界保健機関)に原因不明の肺炎が発生したと報告して、翌1月1日に武漢市の海鮮市場を閉鎖。同5日には、武漢市衛生健康委員会が肺炎により7人が死亡したと発表した。同9日、新型肺炎による初の死亡者が中国で確認された。

1月16日には日本の神奈川県内で、同19日には韓国で最初の感染症例を確認。このあたりから、新型コロナウイルス禍のニュースが世界中で飛び回り始める。

1月22日、WHOが緊急会議。台湾が台湾と武漢間の団体旅行を一時停止、米国は武漢からの渡航者の入国を国内5空港に制限。北朝鮮は中国からの観光客の受け入れを全面停止した。この日、中国国内の感染者440人、死亡者9人。

1月23日、武漢市が閉鎖され、市内の空港、鉄道、フェリーなど交通機関の運行がすべて停止された。中国国内の感染者571人、死亡者17人。

1月24日、台湾、中国大陸全土への団体旅行を全面中止。フィリピン、武漢からの観光客500人を強制送還。日本は、武漢を含む中国湖北省への渡航を中止勧告。中国国内の感染者830人、死亡者25人。

ご覧の通り、1月下旬、中国を中心にコロナウイルス危機が東アジアに急速に拡大していった。日本のニュース番組、ワイドショーなどでこのニュース、特集が集中的に組まれ、各家庭でもこの話題で持ちきりとなっただろう。

ところが、日本政府はこの段階で、「まさに事実は小説より奇なり」という言葉を地で行くことをやってのけた。しかも、日本の首相である安倍晋三自らが率先垂範して「奇」なる行動に出たのだ。

台湾が中国大陸全土への団体旅行を全面中止する措置を講じ、フィリピン政府が武漢からの観光客500人を強制送還した1月24日、安倍は北京の日本大使館のHPに自ら登場、中国国民に向けて春節(旧正月)をお祝いし、訪日を熱烈歓迎する動画を公開した。

漫画のような失策ではあるが、その結果を考えると決して笑って済ませられる問題ではない。この問題は国会でも取り上げられ、批判、疑問の声がネット上などで広がったため1月30日には動画は削除されたが、中国発のコロナウイルス禍が世界中で恐れられている1週間、中国へのメッセージとして掲げられ続けた。その祝辞の要点を記録しておく。

日本で活躍されている華僑・華人の皆様、謹んで2020年の春節の御挨拶を申し上げます。今春、桜の咲く頃に、習近平国家主席が国賓として訪日される予定です。(略)習主席の訪日を、日中両国がその責任を果たしていくとの意思を明確に示す機会にしたいと思います。

本年夏には、東京オリンピック・パラリンピックが開催されます。(略)春節に際して、そしてまた、オリンピック・パラリンピック等の機会を通じて、更に多くの中国の皆様が訪日されることを楽しみにしています。その際、ぜひ東京以外の場所にも足を運び、その土地ならではの日本らしさを感じて頂ければ幸いです。(後略)

ウイルスなどが席捲していない通常の時であれば常識的な挨拶文として人目をひかなかっただろうが、ウイルスの恐怖にすくみ上がっていた中国では、脱出先として熱い視線で注視されたにちがいない。メッセージを出した3日後の1月27日には、感染者は24日の3倍以上の2744人、死亡者は80人に達していた。

日本の首相自らが熱く歓迎の言葉を発している。滑舌も悪く、この時節に何を考えているのかはよくわからないが、弟分とみなしていた北朝鮮が早々に受け入れを全面停止した状況下にあって、珍しくも奇特な脱出口に見えたことだろう。

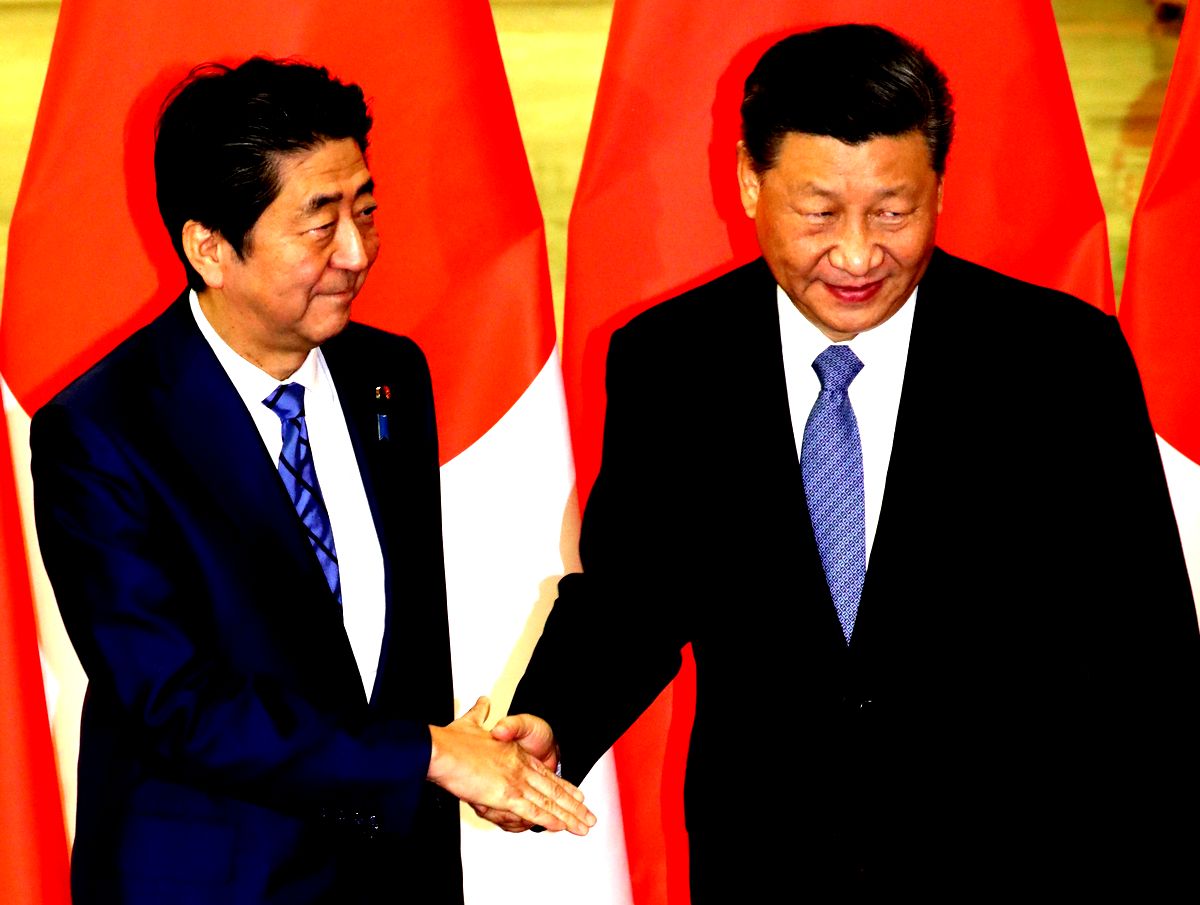

中国の習近平国家主席(右)の出迎えを受ける安倍晋三首相=2019年12月23日、北京の人民大会堂

中国の習近平国家主席(右)の出迎えを受ける安倍晋三首相=2019年12月23日、北京の人民大会堂実際、日本政府観光局(JNTO)の国別入国推計を見ると、今年1月全体では中国からの訪問客は前年比22・6%増の92万4800人となっている。前年中国と同レベルだった韓国が60%近く減少している姿と対照的だ。

2月に入ると、日本人の間で感染者が見つかり始め、追跡調査の結果、1月中に訪日した中国人を接待したり乗せたりしたタクシー運転手や屋形船従業員だった。

そして、「ぜひ東京以外の場所にも足を運び、その土地ならではの日本らしさを感じて頂ければ幸いです」という安倍の呼びかけに応えたのかどうか、北海道が全国最多の感染者数となってしまった。

この要因について、日本政府観光局や北海道の統計数値はないが、厚生労働省の新型コロナウイルス感染症対策専門家会議は、「北海道には中国からの旅行者が多く、そうした人々から感染が広がったと考えられます」と報告している。

それにしても、首相の安倍はなぜこのような常識外れのメッセージを堂々と発してしまったのだろうか。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください