第3部「カム・ホーム・アメリカ―新たな孤立主義の台頭」(2)

2020年04月09日

トランプ大統領の掲げるアメリカ・ファーストは、米国の利益を最優先にした孤立主義の影が色濃くつきまとう。トランプ氏は「終わりなき戦争を終わらせる」をスローガンに掲げ、中東地域からの米軍撤退を訴える。背景にあるのは、9.11(米同時多発テロ)以降のアフガニスタン戦争やイラク戦争などの泥沼化した一連の対テロ戦争に疲弊した米国内の世論だ。トランプ氏を突き動かす「カム・ホーム・アメリカ(アメリカに帰ろう)」のムーブメントを解き明かす。

アフガニスタン戦争の始まりは、9.11にさかのぼる。

G・W・ブッシュ政権が米同時多発事件を首謀した国際テロ組織アルカイダのビンラディン容疑者がアフガニスタンに潜伏していることを突き止めた。タリバーン政権側に引き渡しを求めたが、タリバーン政権は拒否。米軍は2001年10月に空爆を開始し、その2カ月後にタリバーン政権は崩壊した。

G・W・ブッシュ政権側のシナリオでは、イスラム原理主義勢力であるタリバーンに支配された市民を解放し、米国流の民主主義をアフガニスタン社会に定着させるはずだった。しかし、実際にはタリバーンによるテロ攻撃が本格化し、アフガニスタン戦争は泥沼化の道をたどることになる。

オバマ政権発足から8カ月後の2009年9月、ある外交官がアフガニスタン戦争に抗議し、政権を去った。

マシュー・ホー氏。反政府勢力タリバーンの影響力が強いアフガニスタン南部ザブール州で、米政府上級代表を務めていた。

インタビューに応じるマシュー・ホー氏=ワシントン、ランハム裕子撮影、2019年10月30日

インタビューに応じるマシュー・ホー氏=ワシントン、ランハム裕子撮影、2019年10月30日ホー氏は辞任の際、米国務省に4ページにわたる書簡を提出した。その中で辞任理由について「私はアフガニスタンにおける米国のプレゼンスの戦略目的に対する理解と信頼を失った」と記し、「米国の軍事的プレゼンスは反政府勢力に多大なる正当性を与えている」と警告した。

それから10年余りが経つ。

ホー氏は「私は当時、(戦争を始めた)G・W・ブッシュ政権と同じように、オバマ政権にも裏切られたと感じたのだ」と当時を振り返る(マシュー・ホー氏へのインタビュー取材。2019年10月30日)。オバマ大統領は選挙中にイラク戦争の終結を掲げたが、逆にアフガニスタン戦争については就任後、米軍部隊の増派を決定していた。

ホー氏はイラク戦争とアフガニスタン戦争にそれぞれ軍人、文官として深く関わってきたという異色の経歴をもつ。

大学卒業後、金融業界でしばらく働いた後、海兵隊に入隊。沖縄のキャンプ・シュワブでも3年間働いた経験もある。国防総省とホワイトハウスの連絡将校を務めたのち、イラク戦争の開戦をきっかけにバグダッドの米国大使館のチームに加わった。帰国後に国務省のイラクデスクでしばらく勤務し、再びイラクに海兵隊大尉として派遣。その後は国務省にいったん戻り、今度は文官としてアフガニスタンに赴いた。

現地で直面したのが、現地政府の腐敗だったという。ホー氏は「戦争はモラル的にも金銭的にも腐敗をもたらすものだ」と語る。

「とくにアフガン政府は組織的に腐敗していた。政府と軍の人間は上から下まで麻薬密売に手を染めているにもかかわらず、米国や国際社会から数十億ドルの資金が現地に流れ込んでいた。現地の市民たちは自分たちの手元には何も届かないのに、政府の人間がどんどん裕福になるのを見てきた。予定されていた学校や健康センターも一向に建設されない。市民たちはタリバーンと同様に、アフガン政府を嫌っていた」

ホー氏が耐えられなかったのが「テロとの戦い」の名のもと、腐敗したアフガン政府を支援するために米国の若い兵士たちが血を流して犠牲となっていることだった。

「私は現地で多くの若い米軍兵士たちが亡くなるのを見た。数多くの葬儀に参列し、遺族への対応も担当した。しかし、私は母親や若い妻たちに『あなたの息子や夫は価値のある戦いで亡くなった』とどうしても言うことができなくなった。これ以上、だれにもウソをつくことができなくなったのだ」

そして、こう吐露した。

「その時、私の中で何かが壊れた。私自身、自分に対してこの戦争を正当化するために長い間ウソをつき続けてきたことに気づいたのだ。私はとにかくこの戦争から離れて家に戻りたかった。本当のことを言えば――」

ホー氏は言葉を続けた。

「私はそこから逃げ出したのだ」

イラク戦争とアフガニスタン戦争がこれまでの戦争と大きく異なるのは、敵から激しい攻撃を受けても生き延びるケースが多かった代わりに、多くの兵士が過酷な体験をしているという点だ。

マシュー・ホー氏は「イラク戦争は極めて暴力的だった。しかし、ベトナム戦争など昔であれば命を落としていたような攻撃を受けても、防護服や装甲車両に守られ、生き残ることが多い。私自身、右胸にもろに爆発した手榴弾の金属片を受けたが、生き延びた。以前の戦争であれば確実に死んでいただろう」と語る。

ホー氏によれば、仲間の海兵隊員の中には装甲車両に乗っている最中、道路脇に仕掛けられたIED(即席爆発装置)の爆発に10回程度遭った人たちもいるという。

米ランド研究所の調査によれば、イラク、アフガニスタン両戦争では、50%の兵士が戦友の死亡・重傷という経験をもち、45%が非戦闘員の死体・重傷を目撃し、37%が腐乱死体の臭いをかいだことがあると答えた(Hosek, James. How Is Deployment to Iraq and Afghanistan Affecting U.S. Service Members and Their Families? (Santa Monica, CA: RAND Corporation, 2011) 14.)。

ホー氏は「過酷な体験をした直後は生き延びたということで何とかやり過ごすが、数年経ってその時受けた傷が表面化する」と振り返る。

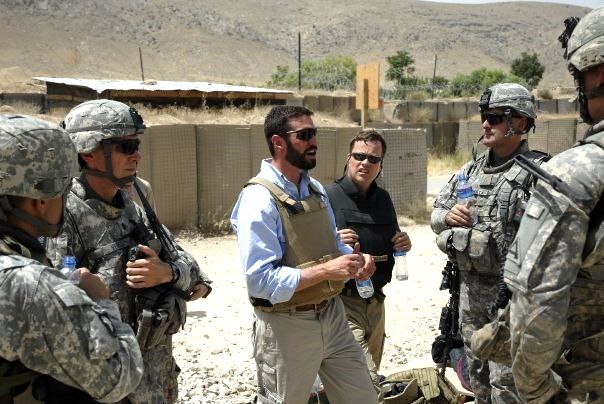

アフガニスタン南部ザブール州で米政府上級代表を務めていた当時のマシュー・ホー氏(左から3人目)=本人提供

アフガニスタン南部ザブール州で米政府上級代表を務めていた当時のマシュー・ホー氏(左から3人目)=本人提供米退役軍人省によれば、両戦争に派遣された米軍兵士のPTSD(心的外傷後ストレス障害)の発症率は15.7%にのぼる(U.S. Department of Veterans Affairs. “PTSD in Iraq and Afghanistan Veterans.”)。

「現地に派遣された兵士たちは8~12カ月、現地で殺すか、殺されるかという経験をしている。このため、身体の中の生存本能システムのスイッチが常に入りっぱなしの状態となり、帰国後もスイッチを切ることがなかなかできない。これが問題を引き起こすのだ」

ホー氏自身もイラク戦争での戦闘体験からPTSDを発症した。さらに、「道徳的な罪の意識」に強くさいなまされたという。

「私たち兵士は(開戦理由である)『サダム・フセインが大量破壊兵器を所有し、アルカイダと同盟関係にある』という米政府の言葉を信じて敵を殺し、そして仲間を失ってきた。しかし、それらはすべてウソだということがわかった。このことが極めて深刻な心理的問題を引き起こした」

ホー氏はこうした道徳的な罪の意識から「まるで両足が切断されたような絶望感」に襲われたという。自殺願望にとりつかれ、アルコール漬けの日々を送ったが、PTSDの治療を受けたことで自殺の危機を脱することができたという。

アフガニスタン南部ザブール州で米政府上級代表を務めていた当時のマシュー・ホー氏(右から2人目)=本人提供

アフガニスタン南部ザブール州で米政府上級代表を務めていた当時のマシュー・ホー氏(右から2人目)=本人提供

ホー氏は現在、米シンクタンク「国際政策センター」の上級研究員を務めている。自らの経験をもとに「戦争は極めて無駄だ」と訴える。

「数兆ドルが注ぎ込まれるけれども、結局のところは何も残らない。投資されたドルは爆弾や戦闘機に変わるだけで、何らの見返りもない。そして人々は苦しみ、悲劇ばかりが起こる。その損失は計り知れない」

ホー氏の意見は、退役軍人の中で突出したものではない。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください