東京五輪・パラリンピックの「完全な形」での開催の鍵はアフリカの存在

2020年04月12日

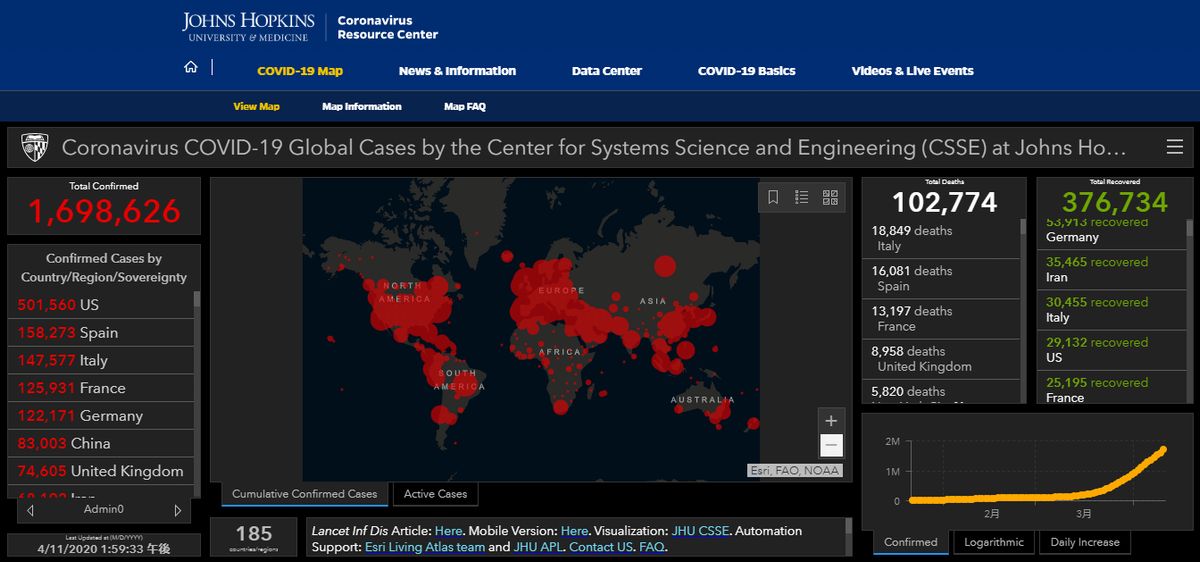

米国ジョンズ・ホプキンス大学システム科学工学センターが毎日更新している、世界各国の新型コロナウイルスの感染状況を示す地図を見ていると、あることに気が付く。

感染者数を示す赤い円によって米国全土や西欧から中欧がほぼ埋め尽くされているのに対し、アフリカ諸国の円は小さい。もちろん、4月11日の時点で、南アフリカで2003人、エジプトで1794人、アルジェリアで1761人など、一定の感染者数は確認されている。しかし、アフリカ大陸全体としては、現時点で米国やヨーロッパ、東アジアのような感染の拡大は認められていない。

ただ、裏を返せば、この数字はアフリカ各国の検査の体制が十分ではないこと、今後感染の拡大が進む可能性があることを示唆しているとも言える。そして、ひとたびアフリカ諸国で感染が拡大すれば、来夏に延期された東京オリンピック・パラリンピックを「完全な形で実施する」という安倍晋三首相の希望が頓挫することになりかねない。

米国ジョンズ・ホプキンス大学システム科学工学センターが毎日更新する世界各国の新型コロナウイルスの感染状況を示す地図(Johns Hopkins Coronavirus Resource Centerのサイトから)

米国ジョンズ・ホプキンス大学システム科学工学センターが毎日更新する世界各国の新型コロナウイルスの感染状況を示す地図(Johns Hopkins Coronavirus Resource Centerのサイトから)「アフリカと感染症」と聞いて思い出されるのは、2014年にギニア、リベリア、シエラレオネなどの西アフリカを中心に発生したエボラ出血熱だ。2016年にいったん終息が確認されたが、2018年にコンゴ民主共和国を発生地として再び、集団感染が起きている。そして、見逃されがちだが、今月中に終息が宣言される予定である。

新型コロナウイルスの感染拡大と、エボラ出血熱との間には、一見すると関連がないように思われるかもしれない。だが、ドナルド・トランプ米大統領が自らのTwitterで「見えない敵」(Invisible Enemy)と表現、フランスのエマニュエル・マクロン大統領が「新型コロナウイルスとの戦争状態にある」と演説するなど、欧米各国の首脳が「新型コロナウイルス問題」を「戦争」と表現する背景には、エボラ出血熱に対する欧米諸国の対応の経験があるとみられる。

エボラ出血熱に対し、感染発生地のシエラレオネを英連邦の一員に抱える英国は、米仏などと連携し、救護活動担当する国を振り分け、患者の治療を行った。各国が連携してエボラ出血熱の封じ込める姿は、保健衛生の分野における「集団的安全保障」ともいえるものだった。

英国では現地で看護活動に従事していた英国人男性がエボラ出血熱に感染すると、デヴィッド・キャメロン首相(当時)が空軍の輸送機で男性を本国に搬送。男性は国民保健サービス(NHS)傘下の病院で治療を受け、シエラレオネで医療活動に復帰した。また、キャメロン政権はロンドン市内の検疫強化や治療体制の整備などをおこなうなど、“後方支援”を強化した。

エボラ出血熱を克服したこうした“成功体験”を、新型コロナウイルスに対しても再現できないか。欧米首相の発言からは、そうした思いが透けてみえるのである。

一方、2018年8月にコンゴ民主共和国で流行が宣言されたエボラ出血熱の集団感染は、アフリカにおける感染症の封じ込めの難しさを、あらためて顕在化させた。

すなわち、①国家間、あるいは国内での紛争が絶えず発生して医療制度の確立が不十分であること②電気や水道といった社会基盤も整備の途上――であることなどが、エボラ出血熱の封じ込めの障害となった。

流行の宣言から1年間で1800人を超す死者が出たこのエボラ出血熱感染は、発生源がコンゴ民主共和国北東部の紛争地域であったため、各国が協力して封じ込めを行おうとしても、思うように進まないという現実があった。結果的に、患者の7割に最新の医薬品や医療技術が届かず、封じ込めに時間を要することとなったのである。

「密閉」「密集」「密接」の「三密」を避けることが重視される新型コロナウイルスの場合、都市部に人口が密集するわりに、水道施設が脆弱であったり、電力供給が不安定であったりする実情を考えると、アフリカ諸国の都市部、とりわけ貧困層が集住する地域で感染が始まると、集団感染が一気に広がる可能性が高まる。

さらに、紛争によって郷里や故国を逃れざるを得なかった難民が集まる難民キャンプも、医療の限界があるだけに、今後新型コロナウイルスの感染の拡大が懸念される。

新型コロナウイルスの感染者増加で、多くの人的、物的、金銭的な資源が感染症対策に振り向けられ、それ以外の疾病などに医療を提供できなくなる事態は、世界各国が直面しつつある深刻な課題である。それぞれの国が自国の対応を優先せざるを得ない状況では、医師や医療器具、あるいは医療物資をアフリカ諸国に提供する余地は小さい。

以上のような状況は、エボラ出血熱をなんとか終息させたアフリカ諸国にとって、次なる難敵となるであろう新型コロナウイルスへの対策が容易ではないことを、如実に物語っていると言えよう。

Satoer Design/shutterstock.com

Satoer Design/shutterstock.comこうしたなかで、積極的にアフリカへの支援を行っている国がある。それは中国である。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください