2020年04月08日

4月7日に安倍首相は新型コロナウイルスの「全国的かつ急速な蔓延」を理由に、7都府県を対象とする緊急事態を宣言した。小中高校が3月に休校になった頃、私は、表題のようなジレンマを考えてもらうところから新年度の政治哲学講義を開始しようと考えていたが、今では多くの大学も新年度の学期の開始を遅らせネット授業を行わざるを得なくなっている。仕事をしたくとも、自宅で待機を強いられている人も多いだろう。このような危機的状況でこそ、大学生のみならず多くの人々に以下のようなジレンマを考えてほしい。

多くのイベントやコンサート、公演が自粛されるなか、3月22日に、国や埼玉県が開催自粛を求めていた格闘技「K-1」の大規模イベントが実施され、6500人が訪れた(主催者側発表)。主催者はマスク配布やチケットの半券に参加者の連絡先を記入してもらうなど感染防止策をとった上で予定通り開催した。大野元裕県知事は開始前に約束されていた対策を視察し、「何度も要請したにもかかわらず、協力いただけずに開催したことは残念です。基本的に止める権利はないので、ご協力いただきたかった」と述べたという(NHK NEWS WEB、2020年3月22日)。

「K-1 WORLD GP」が開催されたさいたまスーパーアリーナ。主催者側は来場者のチケット半券に名前、住所、電話番号を記入させた=2020年3月22日

「K-1 WORLD GP」が開催されたさいたまスーパーアリーナ。主催者側は来場者のチケット半券に名前、住所、電話番号を記入させた=2020年3月22日さて、あなたがこの主催者だったら、どうしただろうか。ジレンマを際立たせるために、あなたの団体の経営状況が思わしくなく、このイベントを中止すると、資金繰りが厳しくなるリスクがあったと仮定しておこう。大学の講義なら、「開催する人は挙手して欲しい」と言ってから、「開催派」「中止派」双方の陣営にその理由を述べてもらうことになる。

政治哲学者マイケル・サンデルがNHKのハーバード白熱教室で説明した代表的政治哲学を念頭に仮想の議論を考えてみよう。

まず「功利主義」の立場。これは、参加者全員の快楽や幸不幸を量的に合計して、最大になるのが正しい選択だと考える。

今回の場合、国や知事がイベントや集会の自粛を要請するのは、参加者のみならず国家や自治体の多くの人々の健康や生命を守るため、つまり不幸を減らすためだ。よってこれは、功利主義的に正当化できるだろう。だが、主催者の観点からは別の計算がなされ、こういう意見が出てきそうだ。

「事前予約のキャンセルが可能だと仮定して、それでも自分の意志で参加を選んだ人は、当然参加することが自己の快楽を増やすと考えていたはずです。そして主催者も競技者も開催した方が幸福だと考えられるでしょう。この中には開催による経済的利益の効果も含まれます。国や自治体は要請しているだけで、補償を約束していないのですから、中止することは当然彼らの幸福の減少に直結します。資金繰りが厳しいのですから、経済的破綻といった主催者にとっての大きな不幸をもたらしかねません。知事や国の関係者は要請を拒まれて不幸かもしれませんが、大量の人が幸福になるのなら、開催の方が幸福は大きいはずです」

「リバタリアニズム」の立場は、国家の道徳的規制には原則的に反対する。よってこう答えるかもしれない。

「そもそも、国家や自治体は民間業者の開催の自由を奪うことはできません。感染の危険がわかっているのに来場して感染しても、それは本人の責任だからです。また公的機関が開催を禁止する法的権限はありません。にもかかわらず、何度も開催中止を要請するのは経済的自由を脅かす圧力であり、間違っています。経済的利益のために開催するのは経済的自由の権利の行使ですから、何ら問題はありません」

もちろん、別の意見もありうる。功利主義的観点からは「万一感染したらその人々はとても不幸になるから、そのリスクを確率的に計算すれば、不幸の方が幸福を上回るかもしれない」という反論も考えられるだろう。これに対しては「それでも実際に感染する人の割合が少ないと仮定すれば、6500人ほどの多数の快楽の方が大きいと思います」という反論が出てくるだろう。よって、この二つの立場からは開催強行を選ぶ意見が多くなりそうである。

では「リベラル派」は開催に反対するだろうか。リベラリズムは、多数の人の利益や快楽の合計を増やすために、少数派の人権を侵害することに反対し、人権の擁護をトランプの切り札のように考えて正・不正を判断する。これが功利主義との最大の相違の一つであり、リベラル派のレーゾンデートル(存在理由)ですらある。

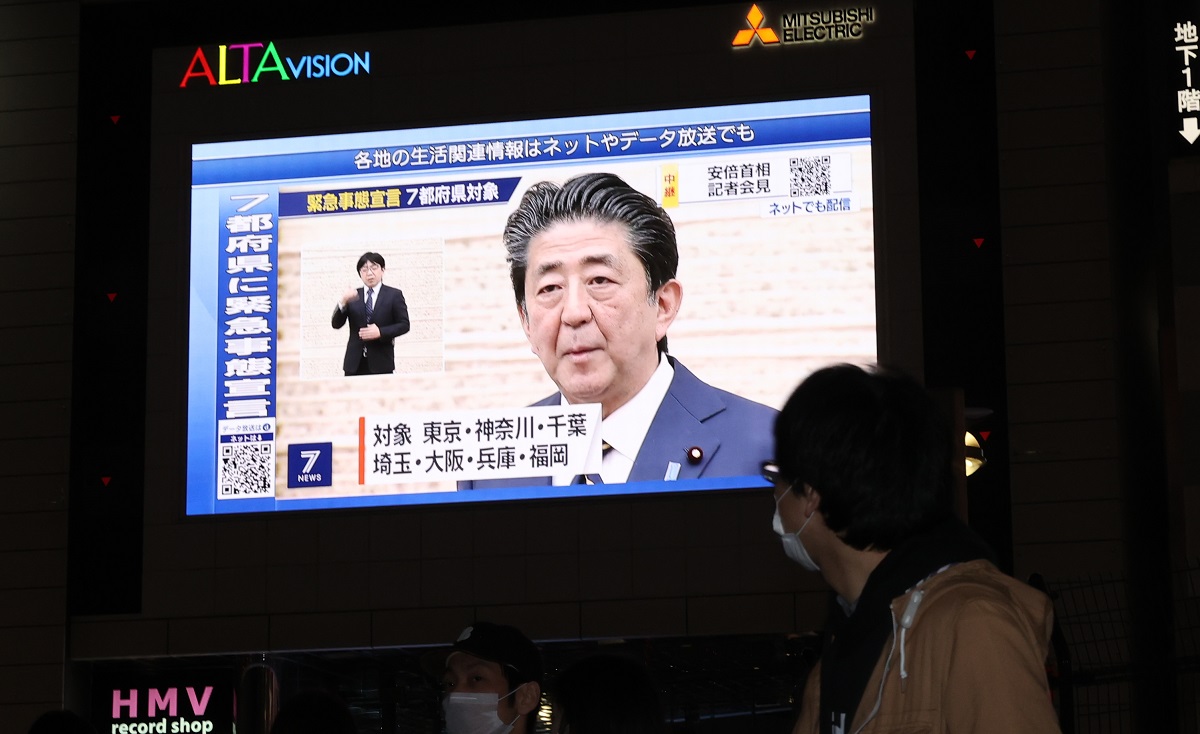

緊急事態宣言後、東京・新宿の大型ビジョンに安倍晋三首相の記者会見が映し出された=2020年4月7日

緊急事態宣言後、東京・新宿の大型ビジョンに安倍晋三首相の記者会見が映し出された=2020年4月7日ここからは、そもそも国や知事が功利主義的な発想によって多数者の不幸を減らすために開催自粛を求めるのは、補償がない以上、少数の開催者を犠牲にするということになるから、補償なしに自粛を求めること自体が正義に反するという議論が考えられる。

だが、これだけだと感染の増加を防ぐことが難しくなってしまうから、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください