イタリア、スペイン、イギリス、ドイツの新型コロナとの闘いを医療制度から読み解く

2020年04月22日

新型コロナウイルスの感染者数が日本の10倍以上の14万人を超えていながら、死亡者を4400人に抑え、「医療崩壊」が起きていない国があります。ドイツです。メルケル首相の演説が「魔法」だったわけではありません。日本と似た医療へのアクセスや保険制度であるドイツは、どこが違うのでしょうか。「正しく恐れる」とはどういうことかがドイツの事例でわかってきました。

イタリア、スペイン、イギリスを分析してきた政治学者の石垣千秋さんと、ドイツ政治に詳しい東京大学大学院総合文化研究科研究生の松本尚子さんが、4月19日現在の状況を分析してくれました。(「論座」編集部)

▼おことわり

記事の中の日本の病院や病床の分類で計算に一部ミスがあり、4月26日、※1と※3部分は数値を修正し、※2部分は文章に重複があったため削除しました。

・集約が進む巨大病院で状況変化に迅速適応(p3)

・SARS後に作った「パンデミック時の行動計画」で動いた(p4)

・病院が病床空けて受け入れ備える場合に連邦政府が補助(p5)

・施設閉鎖や休業を緩和しても旅行やイベントは8月末まで自粛求める(p6)

3月18日、メルケル首相は演説で国民にこう呼びかけた。

「(連邦政府と各州による休業措置について)私たちの生活や民主主義に対する認識にとりいかに重大な介入であるかを承知しています。これらは、ドイツ連邦共和国がかつて経験したことがないような制約です。(略)我が国は民主主義国家です。私たちの活力の源は強制ではなく、知識の共有と参加です。現在直面しているのは、まさに歴史的課題であり、結束してはじめて乗り越えていけるのです。私たちはこの危機を克服していくと、私は全く疑っていません。」(ドイツ大使館HPにある訳文)

新型コロナウイルスのオーバーシュート(爆発的感染拡大)が起きた欧州諸国の中で、ドイツの状況と対応は独特だ。感染拡大はあるものの、ロックダウン(都市封鎖)には至らず、「医療崩壊」も起こしていない。

2020年3月29日、ドイツ・ハノーファーで感染者受け入れに備え野外の療用テントを設置した=philippgehrke.de/Shutterstock.com

2020年3月29日、ドイツ・ハノーファーで感染者受け入れに備え野外の療用テントを設置した=philippgehrke.de/Shutterstock.com

日本は4月20日午後11時時点で、感染者数が約1万800人、うち死亡者は約260人である(クルーズ船内感染者を除く)。

一方、4月19日現在、ドイツ国内における新型コロナウイルス感染者数は約14万2000人で、死亡者は約4400人となっている。ドイツではPCR検査が日本に比べて積極的に行われており、より多くの感染者が早期に発見されているという事情がある。

とりわけ自動車産業で有名なデュッセルドルフ市などがあるノルトライン・ヴェストファーレン州(特にハインスベルク郡)、ミュンヘン市がありオーストリアと国境を接するバイエルン州、シュツットガルト市があるバーデン・ヴュルテンベルク州などで感染拡大が顕著だ。

一方、ベルリンを除き、現段階では旧東ドイツ地域では感染は相対的には拡大していない。この理由については専門家の間でも解明されておらず、3月23日付のZeit紙などによると「偶然ではないか」とされている。

また、感染者数に占める死亡者の割合を致死率とすると、4月19日現在3.1%だ。日本の国立感染症研究所のような存在である連邦政府管轄下の「ロベルト・コッホ研究所」は、HPで州ごとや地域ごとの感染状況を明らかにしている。

▼「ロベルト・コッホ研究所」のHP

・州ごと

・地域ごと

▼ドイツ連邦保健省のHP

・コロナ関連HP

今回は、ドイツでなぜ「医療崩壊」が起きていないのか、そしてドイツでも複数の州で実施されている休業措置にどのような対応をしているのかを紹介したい。

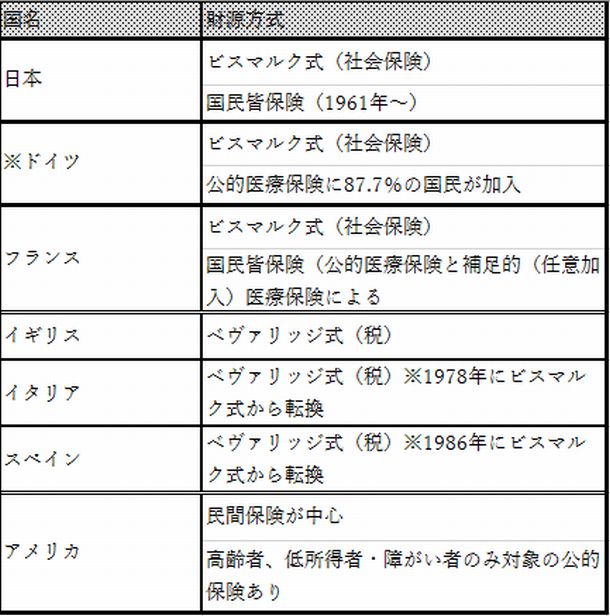

まずベースとなる平時の医療制度を比べてみる。EUの中で「医療崩壊」が起きているイタリアやスペイン、「医療崩壊」の危機にあるイギリスと違う。これらの国は「ベヴァリッジ式」(税方式)であり、ドイツは「ビスマルク式」(社会保険型)の医療制度を採用している。

1883年に当時のプロイセンの宰相オットー・ビスマルクが疾病保険を導入したことが社会保険の始まりとされており、そのために社会保険式の医療制度は「ビスマルク式」と呼ばれている。一般的には社会保険を財源としている場合、無保険の人が発生する可能性があることや、加入している保険によって負担や受益に違いが生じてしまい普遍的なサービス提供体制とはなりにくい。前に紹介したベヴァリッジ式の医療制度の国の中には、社会保険で国民全員をカバーできなかったために制度を転換した国もある。

近年では、ドイツの介護保険制度にならい、日本でも2000年に介護保険制度を開始した経緯もあり、日本が長らくモデルとしてきた国でもある。

【財源による各国の保険制度の違い】

ドイツは1882年にロベルト・コッホが結核菌を発見したことで知られ、ドイツはまさに現代医学や公衆衛生の母国の一つでもある。現在、連邦レベルで公衆衛生を所管し、「Covid-19」の対策を所管するのは、同氏の名を冠した「ロベルト・コッホ研究所」である。

ドイツは、19世紀末にドイツ帝国が成立するまで小国、都市などが乱立し、さらに第2次世界大戦後には国家の分断を経験している。1949年に西側陣営にドイツ連邦共和国(西ドイツ)、東側陣営にドイツ民主共和国(東ドイツ)が樹立された。両国は異なる医療体制だったが、東ドイツは1990年のドイツ統一の際に西ドイツの制度に実質的に統合され、現在に通じる西ドイツの制度に一本化された。しかし、東西の経済格差は統一から30年経った今もなお根強く残っている。

「連邦国家」のドイツでは、ドイツ連邦基本法(憲法)に基づき連邦政府(Bund)は基本法に列挙された事項を実施し、16州(Land)の政府が立法、行政、司法の権限を有する。各州が主な権限を擁する体制は、ドイツ敗戦時に連合国軍に、非ナチ化と同時に示された分権化の方針によるものである。この点で、日本の都道府県とは異なり、州は独立性の高い機能を備えている。

これが感染対策で重要な先読みした医療体制の準備に後れを取った日本とは、ベースの部分での大きな違いである。

2020年3月21日、ドイツ・ベルリン。生活に困っている人たちに向けた食料品が詰まった袋。「stay social」と書かれる=anokato/Shutterstock.com

2020年3月21日、ドイツ・ベルリン。生活に困っている人たちに向けた食料品が詰まった袋。「stay social」と書かれる=anokato/Shutterstock.com国土は日本とほぼ同じで、人口は約8300万人、うち約1090万人が外国人である。一方、日本の人口は約1億2600万人、在留外国人の割合は約2.7%にすぎない。

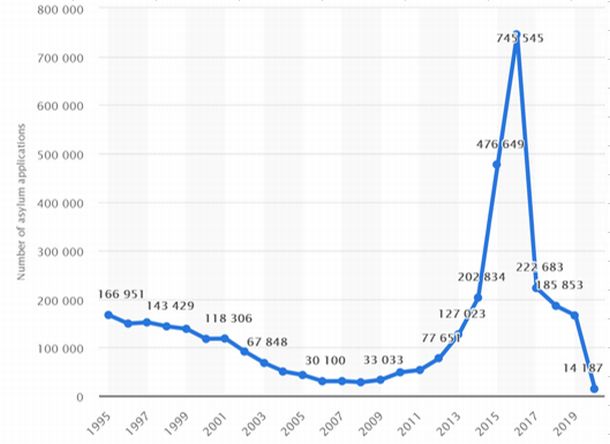

ドイツでは近年、難民、移民がEU諸国に流入し、それらに反対する右翼政党が台頭してくるなかにあっても、人道的見地から難民を積極的に受け入れてきた。特にシリアが危機に陥った2015年には74万人を超える難民が流入している。シリアのほか、トルコ、イラクの難民が多い。EU指令に基づく受け入れを行っており、難民に対して成人、子どもの年齢の別による手当の支給や雇用支援を行っている。

各国で感染拡大を引き起こす遠因の一つとなっている「格差」について、ドイツでは平時からそれを是正する仕組みが整えられていたということも影響を与えているのかもしれない。

【ドイツの難民受け入れの推移】

出典:https://www.statista.com/statistics/1107881/asylum-applications-total-germany/(2020年4月18日 アクセス)

出典:https://www.statista.com/statistics/1107881/asylum-applications-total-germany/(2020年4月18日 アクセス)そのほかに移民としてEU域内にあるルーマニア、ポーランドからドイツに移住する人もおり、外国人が多い州はノルトライン・ヴェストファーレン州、バイエルン州、バーデン・ヴュルテンベルク州となっている。

ドイツの医療制度は日本と類似している点が多い。外来診療にあたるのは、個人開業医であり、保険医として登録するか、または保険医とならずに自由診療医として診療を行うことができる。

開業医は家庭医として一般的な診療科目の診療に従事する場合と、特定の診療科の専門医(スペシャリスト)として診療を行う場合がある。開業医が患者を別の開業医に紹介することもある。一方、病院は一部の例外(希少疾患、入院前後など)を除いて入院診療が中心である。入院は、開業医からの紹介状によって行われる。

ここまでは日本人が見慣れた医療へのアクセスや医療提供体制ととてもよく似ている。大きく異なるのは医療保険の仕組みである。公的医療保険は、地域や企業ごとに結成された「疾病金庫」によって運営されている。疾病金庫は、日本の健康保険組合や共済組合、市町村などの「保険者」に該当する。公的医療保険に加入しているのは人口の87.7%(2018年)であり、公務員は連邦公務員法によって給付されている。ほか、高所得者は自ら民間保険に入るため、公的医療保険の適用対象とはされていない。ただし、メルケル政権下の改革でいずれかの保険に加入することは義務づけられているため、実際に無保険の人は外国人を中心に0.1%程度にとどまる。

診療に対する対価は、日本の場合、2年に一度改定される診療報酬という「公定価格」で、一部の入院での診療を除けば、実施した診療内容ごとに「出来高」で支払われる。

一方ドイツでは毎年、州ごとに疾病金庫と保険医協会、疾病金庫と病院協会がそれぞれ交渉を行い、州内の各保険医、各病院へ疾病金庫が「予算」を配分する仕組みだ。つまり、通常より多くの患者に診療を実施しても、予算を上回った分は支払われないのが通例だ。ただし、高齢化率が南北の州で異なり、それに伴い、医療費の負担も州によって異なってくるため、高齢化率を勘案して連邦レベルで医療費の調整を実施している。また、公衆衛生、医療の提供は各州の保健局が責任を担い、連邦保健省はその調整機関という位置づけだ。つまり、日本の都道府県と違い、州政府に医療政策に通じた人材が多くいる。

日本のように患者を検査したり、治療したり、薬を処方したりすることによる「出来高」で医療機関が収入を得る仕組みとは根本的に違う。逆に平時から効率的なマネジメントをすることが、医療機関経営者から医療従事者に浸透しているともいえる。このような点も、緊急時のマネジメントに影響を与えている可能性がある。

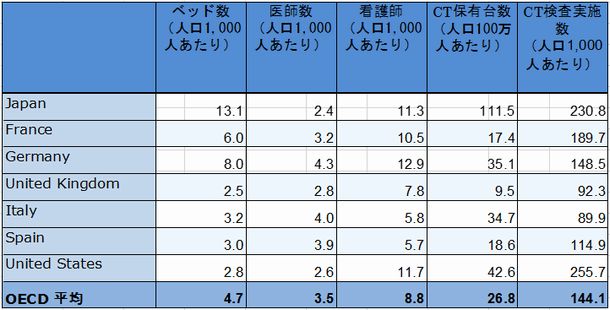

【OECD Healthデータから見る各国の医療提供体制】

出典:OECD HealthData2019

出典:OECD HealthData2019ドイツは、人口千人あたりの病床が8.0床とOECD諸国平均の4.7床よりも多く、人口千人あたりの医師数も4.3人とOECD諸国の中でも多くなっている。さらに、CTも人口100万人あたり35.1台と比較的多い(OECD平均26.8台)。

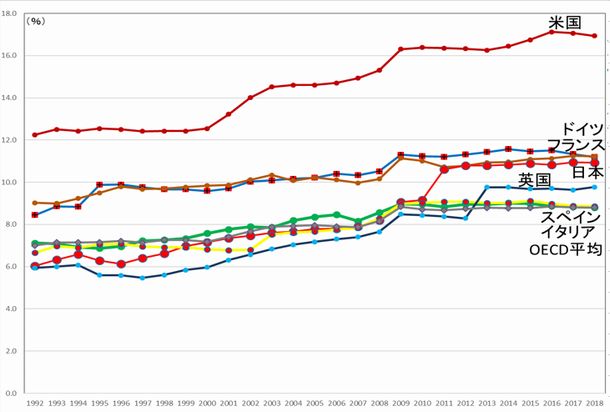

その分、GDPに占める医療費の割合は11.2%と、フランスと共にアメリカに次いで高い。こうしたことから、ドイツでも医療費を抑制するため、長く医療制度改革が実施されてきた。

【GDPに占める医療費の割合】

出典:OECD HealthData2019

出典:OECD HealthData2019日本と類似している点は民間病院が多いことだ。民間非営利病院が病院数の34.1%、民間営利病院が37.1%、公的病院が28.8%である。しかし、日本の病院数が2018年時点でも8800施設を超えるのに対し、ドイツの病院数はわずか1942施設(2017年時点)だ。病床数は約49万7千床(2017年時点)である。

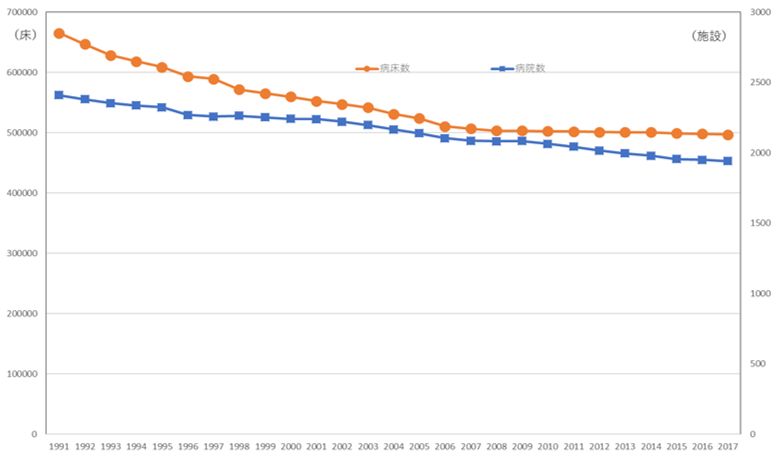

病院のほとんどが公立病院というイギリスやイタリア、スペインのようなベヴァリッジ式の医療制度の国とは異なり、ドイツは民間病院が多いため大幅な病床削減による医療費削減策は実施していない。ただ1991年からの病床や病院数の変化を見ると、病床が26%減少しているのに対し、病院は20%の減少に過ぎない。つまり、わずかな差ではあるが、病院が集約化されてきたことがデータから読み取れる。

【ドイツの病院、病床数の変化】

出典:Statisches Bundesamt

出典:Statisches Bundesamtさらに、ドイツの病院の病床数をみると、800床以上の病床を有する病院が97施設あり、病床の合計は11万8008床となっている。単純平均すると約1217床となり、日本で最大規模の病院に相当する病院が97施設もある。日本で1000床を超す病床を有する病院は20をわずかに上回る程度である。つまり、ドイツにも日本のように小規模病院はあるものの、最後の砦(とりで)となる高度医療を提供し、ハードやソフトで余力を持つ1000床を超す病床を有する病院が日本の4倍以上あるいうことだ。

【病床規模別 病院数・病床数(ドイツ)】

出典:Statistiches Bundesamt,2017

出典:Statistiches Bundesamt,2017日本は1991年から2018年の間に、病院は17%の減少、病床は8%(※1)の減少である。しかし、もともと日本は病床数が多く、かつ2002年以降に急激に減少している。つまり、病床を減らした病院が点在する結果になった。

【日本の病院数、病床数の変化】

出典:厚生労働省、各年、『医療施設調査』

出典:厚生労働省、各年、『医療施設調査』(※2)さらに50床から300床未満の病院が病院全体の約70%(※3)を占め、800床以上の病院を有する大規模病院は、全体の1%に過ぎず、最大の病院でも1000床をわずか上回る程度である。

【病床規模別 病院数(日本)】

出典:厚生労働省、2018、『医療施設調査』

出典:厚生労働省、2018、『医療施設調査』このように病院数は少ないものの1000床を超す病院が全体の5%を占め、医療資源が集約化されているドイツでは、非常時の情報伝達、マネジメント、医療資源の配分、感染管理が効率よく行える。

一方、病院が8000以上も点在し、中小病院も多く大規模病院が少ない日本では、新興感染症に対する知識の共有や医療資源の配分が効率よく行えていないのではないかと思われる。

勤務医の確保は、大学病院の医局を頼るだけでなく、最近は民間の医師・看護師の紹介ビジネスがはやり、そこへの依存度を高めてきたのが日本の中小規模の病院の特徴だ。新型コロナウイルスの感染拡大のような緊急時のとき、非常勤医の派遣や当直医のアルバイト、非常勤の看護師派遣などがストップしてしまうと常勤の医療従事者が過度のストレスや疲労を抱え、一挙に「救急受け入れ制限」「外来医療制限」「入院手術制限」などに至る。院内感染や感染者が殺到していないところで「医療崩壊」が起きてくる可能性がある。

また、日本の病院では外来診療も実施しているため、経営上、外来、入院の両立が迫られる上、市中での感染拡大に伴い、外来患者が新型コロナウイルスを持ち込む確率も高まっている。

あくまでも、外出自粛が要請されている日本とドイツをごく基本的な情報で比較しただけではあるが、こうした違いがある。

集約化され規模が大きい大規模病院が存在している以外に「医療崩壊」を防ぐことにつながっていると考えられるのは、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください