核を組み込む「日米同盟の抑止力」を強化 唯一の被爆国の重みどこへ

2020年04月30日

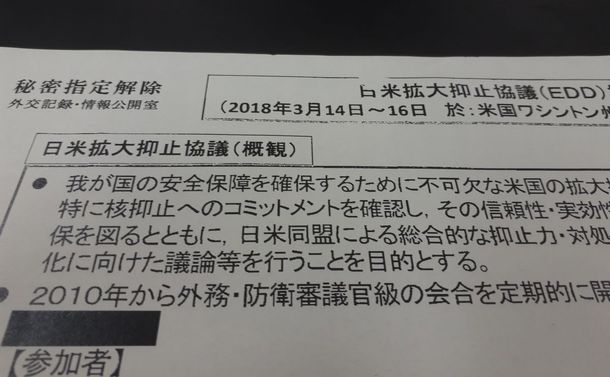

情報公開法による筆者の文書開示請求に対し、外務省が2018年にごく一部を明かした日米拡大抑止協議(EDD)の「極秘」文書

情報公開法による筆者の文書開示請求に対し、外務省が2018年にごく一部を明かした日米拡大抑止協議(EDD)の「極秘」文書中国の核戦力が強くなったと認めないでほしい――。日本政府が近年、そんな要請を米政府にしてきたことがわかった。米国が日本に差しかける「核の傘」がしぼんでしまうという不安からだ。日本は唯一の戦争被爆国として核廃絶を唱えながら、核に頼って米国にそこまでの注文をつける国になっている。

日米でそんな突っ込んだやり取りをしてきたのは、2010年に始まった日米拡大抑止協議という非公開の場だ。英語ではEDD=Extended Deterrence Dialogue。核問題に関わる両政府の外務・防衛当局幹部が年に1~2回集まっている。

中国や北朝鮮の直近の動向をふまえ議論を重ねているようだが、内容は極秘。これまでの会議に関する筆者の情報公開請求に対しても、外務省はほぼ墨塗りの文書しか出さない。ただ、EDDについて2018年に日米安全保障条約課が作った文書で、こんな説明が明かされていた。

①我が国の安全保障を確保するために不可欠な米国の拡大抑止、特に核抑止へのコミットメントを確認し、その信頼性・実効性の確保を図るとともに、②日米同盟による総合的な抑止力・対処力の強化に向けた議論等を行うことを目的とする(丸数字は筆者)

②は「日米同盟の抑止力」という最近のキーワードなのだが、それは後で触れるとして、まず①だ。「米国の拡大抑止」とは、米国がいざとなれば核を使ってでも同盟国の日本を守る姿勢を示し、日本を脅かす国を牽制することだ。

日本は半世紀前に佐藤栄作首相が表明した非核三原則を「国是」(安倍晋三首相)とし、核を持たないことにしている。その日本に米国が差しかける「核の傘」である。

複数の日本政府関係者によると、日本側は「核の傘」が揺らがないようにEDDの発足以来、米国側にこんな表現で、増強が進む中国の核への対応を求めてきた。

「中国の核戦力に対し、米国は戦略的脆弱性を認めないでほしい」

こうした注文をつける日本側の「こだわり」には、近年の中国の軍拡への焦りがにじんでいるのだが、核戦略の世界は一筋縄ではいかない。同盟国を守る拡大抑止がからめば、なおさらややこしくなる。しばしお勉強的になることをお許しいただき、説明しよう。

A国(中国)の核に対してB国(米国)が戦略的に脆弱だというのは、もしB国がA国に核攻撃をしても、それでA国の核は全滅せずに、生き残った核によって、核戦略でいう「第二撃能力」でB国に反撃できるということだ。

A国が米国並みの核戦力を持つロシアならまだしも、中国をそこまで恐れる必要があるのかと思われるかもしれない。しかし、中国は核弾頭の数こそ米国に遠く及ばないが、弾道ミサイルを地下に隠したり移動式にしたり、原子力潜水艦を増やしたりして、核が生き残る能力を格段に高めてきた。

中国建国70周年軍事パレードに登場した新型長距離弾道ミサイルDF41=昨年10月、北京。朝日新聞社

中国建国70周年軍事パレードに登場した新型長距離弾道ミサイルDF41=昨年10月、北京。朝日新聞社では、中国の核戦力がそこまで向上したことを米国が認めると、日本にとって何がまずいのだろうか。日米両政府関係者の見方を整理すると、こうなる。

米国がそれを認めてしまうと、核の世界では米国が中国の反撃を恐れて中国への攻撃をためらうようになる。少なくとも、「米国は中国の核に弱腰になった」と、日本や中国で受け止められかねない。

これは、米国、ソ連の両核大国がにらみ合った冷戦期以来、「核の傘」による拡大抑止につきまとう、二つのジレンマに重なる。同盟国が抱く不安と、敵国が抱く認識だ。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください