第6部「トゥキディデスの罠―経済ナショナリストに率いられた大国間競争」(1)

2020年05月18日

経済的・軍事的な台頭著しい中国に対抗し、ニクソン訪中以来の「関与政策」を終結させ、「競争政策」を始めたトランプ政権。その対中政策は、経済ナショナリストとして中国に貿易戦争を仕掛けるトランプ大統領個人の意思と、中国を抑え込もうと大国間競争を仕掛ける米国としての国家意思から成り立つ。米中両大国の深まる対立は「新冷戦」と呼ばれ、強い結びつきがあったはずの米中経済には分離(デカップリング)の様相も見せ始める。世界を不安定に陥れる米中対立の今を検証する。

合衆国国旗がデザインされて「雇用」と書かれたボールがころころと転がるうち、やがて中国国旗の赤色のボールへと変わり、毛沢東の写真が掲げられた真っ赤な天安門の中へと吸い込まれる。門をくぐったその先にあるのは、黒煙を噴き出す工場群だ。

悲壮な音楽とともに、スクリーンに字幕が映し出される。

「2001年、中国は世界貿易機関(WTO)に加盟すると、すぐに米国市場は違法な補助金を受けた輸入品であふれかえった。以来、5万7000もの米国の工場が消え去り、2500万人以上の米国人がまともな仕事に就くことができなくなった。そして今、我々は3兆ドルを超える借金を世界最大の全体主義国家に負っているのである」

画面が切り替わると、合衆国国旗のデザインのあしらわれた米国大陸があらわれる。すると、その米国大陸の上に「MADE IN CHINA(中国製)」と刻印されたサバイバルナイフが突き立てられ、血が滴り落ちる中、タイトル画面があらわれる。

「Death By China(中国による死)」

このドキュメンタリー映画(DeathByChina. “Death By China: How America Lost Its Manufacturing Base (Official Version).)が制作されたのは、2012年。おどろおどろしい冒頭のシーンとともに全体的にやや過剰ともいえる演出が目につくが、映画としてはグローバリズムによる米国民の雇用喪失という真面目な政治テーマを扱ったものだ。

この映画で、米国民の雇用が失われるきっかけとして最も問題視されているのが、中国が自由貿易を促進する国際機関WTOに加盟したことだ。失業者、中小企業経営者、政治家、有識者らへのインタビューをもとに、次のようなストーリーが描かれている。

民主党のクリントン政権は2000年、中国への最恵国待遇(MFN)を恒久化する法律を成立させ、中国のWTO加盟を認めた。10億人を超える中国の巨大市場が米企業に解放されることで米経済にプラスに働き、中国を自由貿易体制に組み入れることで中国の民主化が進むことが期待された。しかし、その期待はいまや完全に裏切られる結果となった。米国の大企業は安い労働力を求めて中国に工場を移し、米国内の工場は次々と閉鎖された。米国民の雇用が失われた代償として米国民が手にしたのは、労働者の人権や環境規制を無視して安上がりに製造された大量の中国製品だった――。

映画では、米国人の雇用喪失と中国との不均衡な貿易は密接な関係にあると位置づけられており、米国人の「雇用」と米国の「貿易赤字」は反比例の関係にある、と解説されている。映画の中に挿入されるイメージ図では、「雇用」という文字が書かれたボールが縮めば、「貿易赤字」のボールが膨らみ、逆に「雇用」が膨らめば、「貿易赤字」が縮むという関係をあらわしている。

「最良の雇用創出計画は、中国との貿易改革にある。貿易赤字を出せば、経済成長にとってマイナスとなる。これは簡単な算数だ」

映画の後半で、「雇用」と「貿易赤字」の反比例の関係という理論を踏まえ、こう解決策を提案する白髪の人物が出てくる。この人物こそ、自身の著作をもとに映画を制作したピーター・ナバロ米カリフォルニア大アーバイン校教授である。

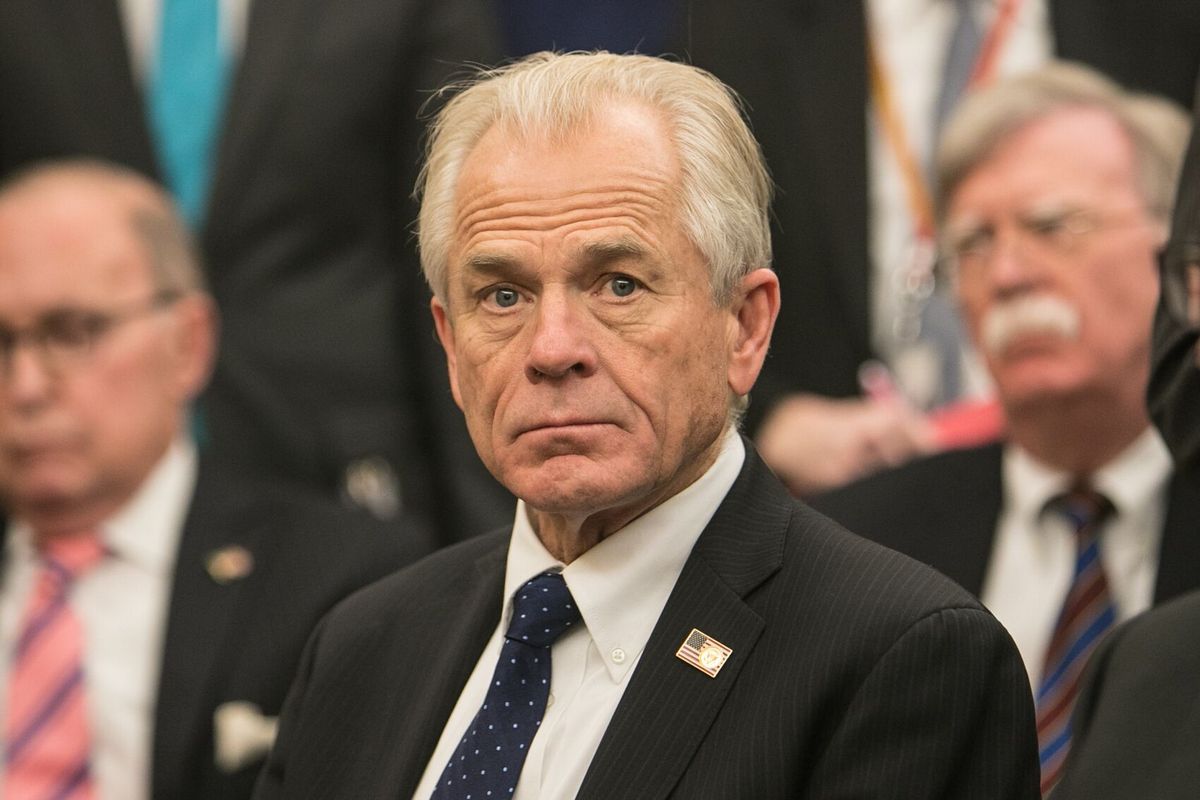

ホワイトハウスで行われたトランプ大統領と中国の劉鶴副首相との会談に出席するピーター・ナバロ大統領補佐官=ワシントン、ランハム裕子撮影、2019年1月31日

ホワイトハウスで行われたトランプ大統領と中国の劉鶴副首相との会談に出席するピーター・ナバロ大統領補佐官=ワシントン、ランハム裕子撮影、2019年1月31日現在はトランプ政権のもとで大統領補佐官(通商担当)という要職に就き、ホワイトハウス中枢で米国の対中政策に極めて強い影響を与えている政権幹部の一人だ。

ナバロ氏が学者時代に制作したこの映画で特徴的なのが、徹底した中国批判で貫かれているという点である。

グローバリズムの影響による雇用喪失という問題について、リベラル派は自社利益の最大化ばかり重視して海外に工場を移転させた多国籍企業の問題としてとらえる傾向にある。しかし、ナバロ氏は多国籍企業の問題には多少触れるものの、最大の元凶として追及しているのは、自由貿易制度を悪用する中国政府の存在である。

不当な為替操作による人民元安への誘導、それによる米国製品への事実上の高関税措置、知的財産侵害、全体主義国家としての人権弾圧――。8年前の映画にもかかわらず、現在のトランプ政権が中国の問題として指摘するメニューがずらりと並ぶ。その対抗策として、ナバロ氏は「中国製品を買うな」と訴える。

ナバロ氏は2000年代中盤から中国の経済的・軍事的な脅威を強く訴え、前述の「中国による死」を始め、「The Coming China Wars(邦題:チャイナ・ウォーズ 中国は世界に復讐する)」「Crouching Tiger(邦題:米中もし戦わば 戦争の地政学)」など一連の著作を出している対中強硬派で知られた経済学者だった。

ただし、ナバロ氏はもともと中国問題の研究者ではないうえ、13冊の著作のなかで5冊に「ロン・バーラ」という架空の専門家を登場させて引用するなど、ナバロ氏の理論は経済学者や中国問題の専門家らの間では異端視されている人物でもあった。

ナバロ氏の政治への関心は強く、同性婚や環境保護、富裕層への高課税を支持する民主党員だった。中国問題に傾注する以前の1992年から2001年にかけてカリフォルニア州のサンディエゴ市長選などに挑戦し続け、これまでに計5回の選挙に出馬し、すべて落選したという経歴をもつ。

ナバロ氏とトランプ氏の結びつきは、ナバロ氏が2011年にトランプ氏がナバロ氏の著作を好きだ、と話しているのを中国国営新華社通信の報道で知り、コミュニケーションを取ったのが始まりという(Davidson, Adam. “Trump’s Muse on U.S. Trade with China.” THE NEW YORKER 12 October 2016.)。

トランプ氏は2016年大統領選に出馬するにあたり、ナバロ氏をトランプ陣営の経済政策アドバイザーに迎える。

トランプ氏は1980年代から「米国は他国に利用され続けてきた」と主張し続け、2000年代に入って急速に台頭する中国に対しても批判的なまなざしを向けていた。経済ナショナリストのトランプ氏にとって、中国政府が「貿易戦争」を仕掛け、米国本土に爆撃機を飛ばして蹂躙するというナバロ氏が映画の中で描き出すイメージは、米国を被害者だと常に考えてきた自身の心象風景とぴったり重なり合っていたとみられる。

大統領選で勝利したトランプ氏は2016年12月、ナバロ氏をホワイトハウスに新たに設けた「国家通商会議(NTC)」議長に任命する。産業貿易政策で大統領に助言する機関だ。

トランプ氏の政権移行チームは声明で、「ナバロ氏は、ワシントンで広く普及している『自由貿易』という正統派の信仰に挑戦するという活躍を続けてきた」と指摘。声明の中でトランプ氏は「私は数年前に米国の貿易問題を書いたナバロ氏の本の1冊を読んだが、彼の明確な主張と徹底した研究に感銘を受けた」と述べ、こう強調した。

「ナバロ氏は米国の労働者たちがグローバリズムでどのように打撃を受けているかを正確に書物にあらわし、中産階級を復活させる道筋を描き出した」(The American Presidency Project. “Press Release - President-Elect Donald J. Trump Appoints Dr. Peter Navarro to Head the White House National Trade Council.” 21 December 2016.)

政権移行チームは、ホームページで12分野の政策案を公表した。そのうちの一つが、ナバロ氏の訴え続けてきた「貿易改革」だった。「アメリカ・ファーストではない貿易協定で米国の職が失われた」と指摘し、「トランプ政権は数十年の政策を覆す」と宣言した。

大統領執務室で中国の劉鶴副首相と会談するトランプ大統領=ワシントン、ランハム裕子撮影、2019年1月31日

大統領執務室で中国の劉鶴副首相と会談するトランプ大統領=ワシントン、ランハム裕子撮影、2019年1月31日政権発足当初、ナバロ氏は決して順風満帆の道を歩んだわけではない。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください