PCR検査を拡大する──世田谷区の取り組み

2020年05月11日

全国各地の保健所はなぜPCR検査を制限してきたのか。安倍内閣や専門家会議の記者会見を聞いてもほとんど理解できない。いったい保健所で何が起きているのか――。現場に精通している人のまっとうな説明を聞きたい。

ジャーナリストでもある東京都世田谷区の保坂展人区長はこの間、保健所が多忙を極める状況を整理し、PCR検査拡大の試みを続けてきた。中島岳志・東工大教授が保坂区長に聞く。なぜ、PCR検査は拡がらないのか?(論座編集部)

中島 4月26日、世田谷区に住む50代男性が、新型コロナウイルスへの感染を調べるPCR検査を受けた後、自宅で結果を待つ間に病状が悪化して亡くなっていたというニュースが報じられました。

男性は4月2日に発熱などの症状があった後、何度も保健所の帰国者・接触者相談センターに電話をしたけれどつながらず、結局検査を受けられたのは発熱から6日後の8日。男性は結果が出る前の11日に亡くなり、その後で陽性だったことが判明したといいます。

保坂さんも報道があった翌日の会見で「早期検査につなげられなかったことに責任を感じる」と述べられましたが、世田谷区長としてこのニュースをどう受け止められましたか。

中島岳志・東工大教授

中島岳志・東工大教授保坂 本当に痛ましい事態であり、心からのお悔やみを申し上げたいと思います。電話がつながらない状態にあったということについて責任を強く感じるとともに、同じことを二度と繰り返してはならないと、日々考え続けているところです。亡くなられた男性のことを考えない日はありません。この痛みの上に、検査体制の拡大を進めています。

男性が電話をされたのは4月3日と7日とのことですが、電話がつながらず、近所のクリニックで受診し、医師から保健所に連絡がつながってPCR検査の日程が入りました。そして検査を受けたのですが、結果が出る前に亡くなってしまいました。

世田谷区の保健所が運営する電話相談センターでもまさに「電話がつながらない」という声が増えて、危機感を強めていた時期でした。外部の医師や看護師にも応援を要請して、センターの回線を従来の3本から6本に増強できたのが4月13日。男性が亡くなられた、まさにその直後ということになります。

この当時、保健所に電話してもなかなかつながらない状態であったことに責任を強く感じています。

中島 ちょうど、検査体制の拡充などさまざまな取り組みが実際に機能し始める直前だったのですね。

世田谷区は、4月7日の緊急事態宣言後、23区の中でもいち早くPCR検査センターを立ち上げるなど、PCR検査の拡大についてかなり先進的な取り組みをされてきたと思います。その結果として、感染者数が他の自治体よりもかなり大きい数字として出てくるようにもなりました。

世田谷区は92万人という政令都市なみの人口規模を抱えていて分母がそもそも大きい上、検査数を増やしているのですから当然なのですが、「陽性」の数字だけを見て「世田谷区は何をやっているんだ」と非難する声も少なからずあったように思います。

しかし、そうした「感染者の多い自治体を非難する」傾向が強まってくると、自治体の首長はそれを恐れて「PCR検査はできるだけやりたくない」という方向に行ってしまう可能性がある。それを避けるためにも、実際に世田谷でどんな取り組みがなされてきたのかをお聞きしていきたいと思います。

まずは緊急事態宣言前後の取り組み状況についてお聞かせいただけますでしょうか。

保坂 世田谷区では、1月27日に新型コロナウイルス感染症対策本部を立ち上げたのですが、そこから間もなく、2月には区内でも感染者が出始めたという状況でした。

そんな中、3月初めごろから、区の内外で「検査を希望してもなかなか受け入れてもらえない」という悲痛な声が聞こえてくるようになります。高熱が続いたり、かかりつけ医から検査を勧められたりしているのに、保健所の電話相談センターに連絡してもなかなか検査につながらないというのですね。

保健所というのは東京都から医師の派遣を受けるなど都とのつながりが深いのですが、区長としても早い段階で「希望しているのに検査できないということは極力ないように」と強く指示してきました。保健所の側も、特に感染者数が急速に増えた3月の後半からは、当時言われていた「発熱後も4日間は自宅待機を」といった決まりに機械的に当てはめることなく、なるべく検査をしようとしてくれていたと思います。

ただ当初は、保健所が、相談センターでの電話対応から、出張して検体をとりボックスに入れて検査機関に運びこむこと、検査結果の通知、陽性だった場合には治療にあたる病院の選定や患者さんの病院への送迎まで、ほとんどすべてを一手に担っている状況でした。検査陽性者数が週に数名くらいだったときはそれでもよかったのですが、数が増えるにつれてだんだん回らなくなってきた。

また、一部の民間病院でも帰国者・接触者外来という形でPCR検査を実施していたのですが、そちらもかなり希望者数が膨れあがって、十分に機能しなくなりつつありました。

そこで4月の初めに、保健所や区内の医師会──世田谷区医師会、玉川医師会の二つがあるのですが──、また区内の病院の責任者など、区の医療関係者が一堂に会するミーティングをもちました。そこで、PCR検査をもっと拡大すべきだ、専門的に集約できる場所をつくろうという点で意見が一致し、新たに区内にPCR検査センターを発足させることになったのです。

保坂展人・世田谷区長

保坂展人・世田谷区長中島 センターが立ち上がったのは4月7日、国の緊急事態宣言が出された翌日ですね。

保坂 そうです。ここはかなりスピードを上げて取り組みました。当初は医師1人体制だったのですが、現在は世田谷区医師会の協力を得て、医師2人体制になっています。

その後、玉川医師会でもドライブスルー方式による検体採取を5月半ばから始めていただくことになり、検査センターとあわせて従来の倍以上の検査をできる体制が新たに整いました。従来の保健所での検査、民間病院の帰国者・接触者外来での検査もありますので、区全体の検査能力は1日100名以上ということになります。これまで保健所のやってきた行政検体だけで1500名以上が検査を受けられました。ここに民間病院で検査した数百人が別に加わります。

中島 そうして、症状のある人が検査を受けやすくするのは非常に大事だと思います。

日本政府はコロナウイルス感染拡大が始まった当初から、感染者の集団を作らないという「クラスター対策」を対策の中心に据えてきました。それは感染拡大の初期段階においては効果を発揮した部分もあったと思いますが、感染ルートを追えない患者が多くなった時点で、PCR検査の拡大へと方向転換すべきだったと思います。

しかし、政府もその諮問機関である専門家会議も、いまだ方針の転換をはっきりと示していません。

そのために、5月8日にようやく撤回されましたが、発熱があっても4日間は自宅待機を求める「4日間ルール」などが国民に浸透したまま残存し、各方面に混乱と対応の遅れをもたらしてきた。結果として、世田谷区はじめ、住民の声を受けた地方自治体の一部が独自で判断し、政策転換して検査を拡大しているのが現状です。

しかも、最初に申し上げたように、そうして検査数を増やすことで陽性者数が増えると、「感染者が多い自治体だ」と批判されてしまうという状況も続いています。

保坂 世田谷区でPCR検査を受けて陽性と判明した方は、5月8日現在で398人です。すでに退院された方が102人含まれています。東京都全体では4810人ですから、世田谷区はこのうち8%台ということになります。

おっしゃるとおり、「軽症者へのPCR検査は医療崩壊を招くから、なるべくしないほうがいい」という言説が、日本ではかなり力を持っていました。

その中で、世田谷区では一種の政治判断として、保健所の枠を超えて医師会などともつながって検査センターの設置を決めた。問題は陽性者数が多いかどうかではなくて、いかに重症者を早く治療につなげ、軽症の方を重症にさせないか。そして何よりどう命を守っていくか。ここが基準になるだろうと思ったからです。

ただ、日々目の前の課題と格闘することに手一杯で、「こういう考えのもとで、これだけ検査を増やしました」ということをホームページなどで十分発信できていなかったという反省もあります。そのために「陽性者数が東京都で一番多い」という情報だけが広がって、「独自のことは何もやっていない」という誤解が生まれた面はあるかもしれません。

中島 私は、感染者数が多くなっている地域のほうが、場合によっては、この危機は早く終息するのではないかと考えています。それだけ検査がしっかりと行われて、早期発見から治療につなげることができているという証しなわけですから。「陽性者数が多い」イコール「対策がきちんとできていない」という認識はおかしい。私たちのほうも、認識を変えていく必要があると思います。

また、自治体が独自でこうした取り組みを進めているということは、首長の方針や能力によって、人の生存そのものにまで関わる格差が生まれてきているということでもある。私は、それがここから非常に表面化してくると考えています。民主主義社会であるはずのこの社会がそういう状況にあるということを、私たちは認識しておく必要があると思います。

中島 現在の世田谷区のPCR検査体制について、もう少しお聞かせください。

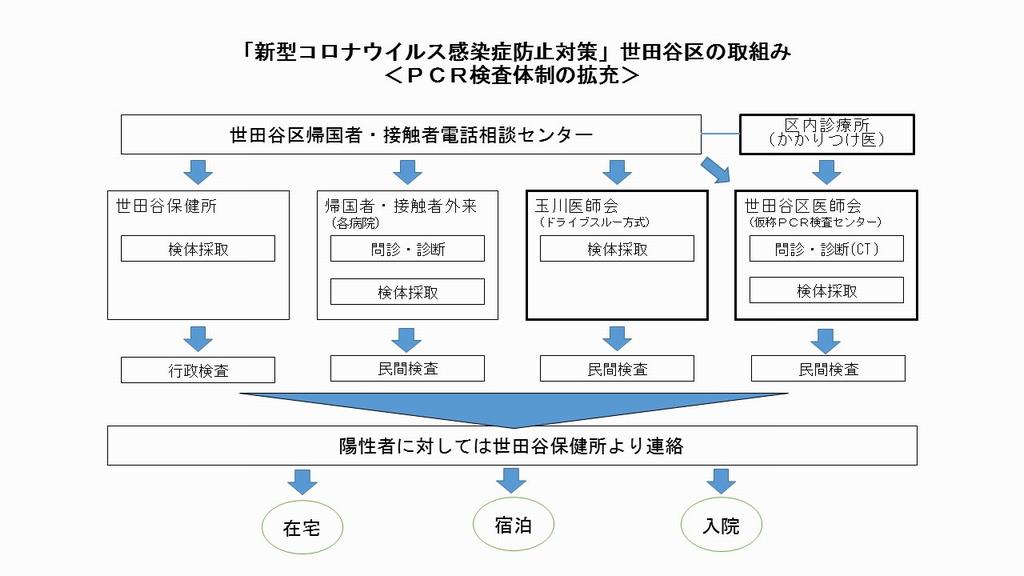

次の図を見ると、検査を受け付ける場が、保健所と民間病院の帰国者・接触者外来という2カ所だけだったのが、世田谷区医師会の協力で運営する検査センター、玉川医師会によるドライブスルー検査と、4カ所に増えたということですね。さらに、相談センターだけではなく地域の医師から直接検査センターにつなげられるようになって、検査への入り口も広がったと。

保坂 そのとおりです。これまでは、かかりつけ医が「検査したほうがいいよ」と言ったとしても、患者さんはまずは相談センターに連絡しなくてはならず、そこでやっと検査が決まるという流れでした。

そこで、かかりつけ医から直接検査センターに連絡して、保険診療でPCR検査を受けてもらうという新たなルートを作ったのです。

検査センターでは、PCR検査に加えてCT画像診断も5月半ばから行うことにしています。新型コロナウイルスでは、あまり症状が重くない方でも早い段階で肺炎の症状が起きているケースがあるので、それを把握するのが狙いです。

また、検査で陽性だった方への連絡などは、保健所が集約して行う仕組みになっています。

中島 保健所を介在しなくてもPCR検査につながるルートがあるというのは、非常に素晴らしいと思います。いつも診てもらっているかかりつけ医のところから直接検査につなげてもらえるのは安心ですし、「電話がつながらず相談できない」といった不安もなくなりますね。

一方で、冒頭のお話にあったように、相談センターの電話回線も増強されたのですね。

保坂 回線の増強については、相談センターへの電話相談が急増した4月の初めごろから準備を進めていました。ただ、電話でお話を聞いた上で、「検査に行ってください」「しばらく様子を見てください」と判断を下すわけですから、応援職員を入れればいいというものではありません。民間病院の医師や看護師、保健師などに応援に入ってもらって、現在の回線6本体制を整えるまでに10日近くかかりました。それでも電話が多いので、一般的な質問や意見は区役所の広報で受けています。

それまでは、受話器を置くとすぐにまた鳴るという状態だったのですが、4月下旬になると相談センターの電話が鳴っていない時間帯もあるようになりました。つながりやすくなったのは確かだと思います。

ただ、今後また相談数が突然増えることも考えられますので、そのときに備えて、回線増やFAX、メールなど他の手段で相談できるよう柔軟に体制を整えていきます。

中島 お話しいただいたように、検査センター設立の背景には「保健所が多くの業務を担っていてパンク状態になっている」という状況があったわけですが、これは世田谷区だけのことではありません。全国で同じような事態が起こり、職員も疲弊しきっているという話を耳にします。

そこには、この二十数年間で広がった新自由主義的な政策のもと、保健所の人員が削減され、また保健所自体の数も減らされてきたという事実が影響しているのではないでしょうか。「無駄だ」「効率的ではない」としていろんなものを切り捨ててきた結果として、災害などの危機に非常に弱い行政を私たちは作ってきてしまった。ただでさえ弱体化していた保健所のシステムに一気に負荷が掛かり、目詰まりが起こっている、あるいは決壊しようとしているのが今の状況ではないかと思います。

保坂 それは大きいと思います。世田谷区でも、私が区長になるずっと以前は、現在の世田谷保健所の他に砧保健所、玉川保健所という二つの保健所がありました。それが統合されて1カ所になったのですが、もし今の危機を三つの保健所体制で迎えられていたら、全然違った展開になっただろうと思います。

もともと世田谷保健所で感染症対策を担当している職員は40人程度、今は増強して70人程度になっていますが、それでもフル回転で働いてもらっている状態です。

「無駄」なものはどんどん統合して数を減らせばいい、それが世の中の流れであり、正しい改革なんだという言説が一時期、非常に力を持ちましたよね。それに対する反論をあざ笑うようにして保健所の統合や整理縮小を進めていった結果が、今の非常に弱体な保健所体制ということだと思います。

今回の事態を乗り越えたら保健所の強化は必ずやりたいと思っています。

緊急対談「中島岳志×保坂展人」は後編『「院内感染」は「外出自粛」では防げない』に続きます。安倍内閣は最初に学校休校に踏み切り、若者クラスター対策を進めました。しかし、最も感染拡大が進んでいるのは病院や介護施設です。外出自粛では院内感染を防げないのではないか。いま急ぐべき対策は何か――。5月12日公開です。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください