若者と日本を救うのは恒久的な減額だ

2020年05月18日

先に公開した「コロナ禍から浮かぶ、民主主義と『学費』の関係(上)」では、「政治に無関心」などといわれることが多かった若者たちが、困窮する暮らしや高額な学費に声を上げ、政治を動かすに至る経緯を報告した。

(下)では、学生たちの言葉を手がかりにしながら、その先を考えてみたい。高い学費に映るこの国のかたちと民主主義。コロナ禍という岐路にとるべき針路。日本の未来を明るいものにするために、ともに考えていただけるなら、たいへんありがたい。

ひとことだけ、私の結論を先にいわせていただけば、それは「若者を絶望させるな、諦めさせるな」。いま、その瀬戸際にいる。

まず、学費が高い理由についてみてみよう。

「日本の高等教育は正直、公教育ではなくなっていると思います。受験塾のように、自分の利益のために、自分のお金を投じて行く場所になっている」

「一律学費半額を求めるアクション」の代表、山岸鞠香さん(26)は、5月1日の日本記者クラブの記者会見でこう語った。確かに、大学や専門学校など日本の高等教育は、「公教育」と呼ぶのがはばかられるほど、公による支えが乏しい。

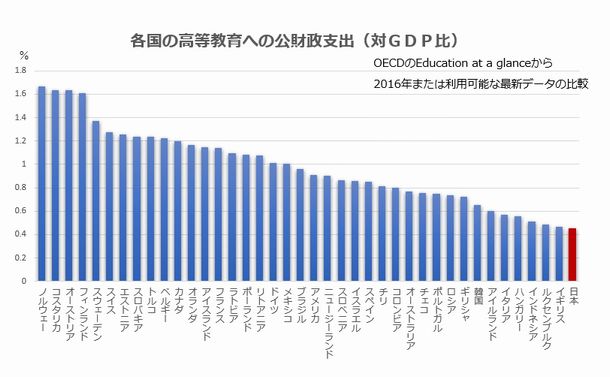

各国の高等教育への公財政支出(対GDP比)

各国の高等教育への公財政支出(対GDP比)授業料減免などのため、補正予算に計上されたのが7億円だったことは象徴的だが、それだけではない。経済協力開発機構(OECD)の諸国が高等教育に支出している公費をその国の国内総生産(GDP)で割ると、日本は堂々の最下位。公費が少ないから私費頼みになり、学費が高くなる。山岸さんの言葉を借りれば、高等教育が「ぜいたく品」、庶民には手が届きにくいものになる。

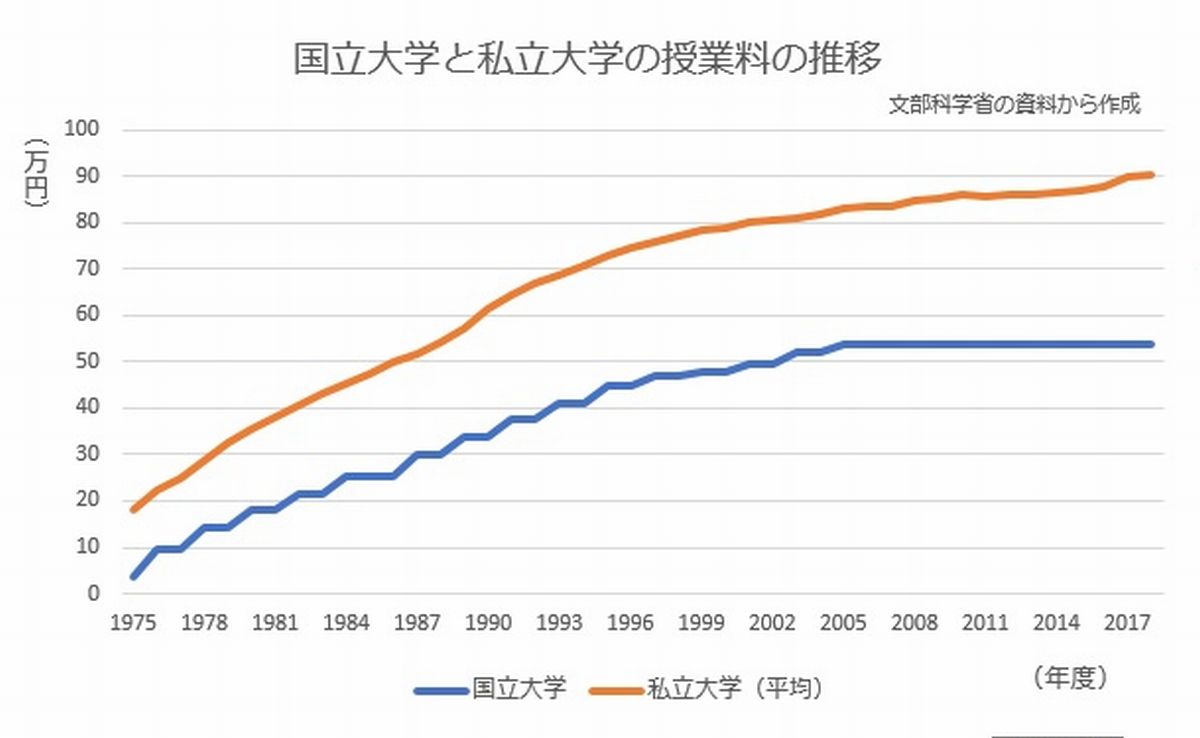

国立大学の授業料は、1971年には年間1万2000円だった。その後、値上げが続き、いまは53万5800円が標準額とされ、それ以上に値上げする大学も相次いでいる。

私は1984年に大学に進学し、2年の時に父を亡くした。その時は大学に通い続けられるのか不安になり、同級生たちにもそう話したことを記憶している。当時の授業料は年間25万2000円。もしもいまの額だったら、もしも私立に通っていたら、私はどうなっていただろうかと考えこんでしまう。

一方、OECDの調査によれば、スウェーデン、デンマークなどでは国公立大学の授業料は無料。ドイツやフランスでも1万~2万円台に過ぎない。彼我の違いに、ため息が出る。

国立大学と私立大学の授業料の推移

国立大学と私立大学の授業料の推移1970年代に引き上げが始まるとき、理由とされたひとつが「受益者負担論」だった。

過ちの始まりは、ここではなかったか。本人の利益になるのは事実としても、社会全体の利益になることを無視しているからだ。

私は以前、「高等教育無償化プロジェクトFREE」のメンバーにインタビューしたことがある(朝日新聞社の月刊誌「Journarism」3月号と「論座」に掲載)。そのとき、FREEの白石桃佳さん(22)はこういっていた。

インタビューに応じるFREEの白石桃佳さん=2020年1月20日、東京都中央区

インタビューに応じるFREEの白石桃佳さん=2020年1月20日、東京都中央区「受益者負担だ、だから家庭で学費を賄うんだという風潮があるけれど、高等教育は社会にとって必要なもの。これだけ世の中が発展すると、高校までの学びじゃ足りない。だからこそ、ほかの先進国でもどんどん進学率が上がっている」

山岸さんもこう指摘する。

「高い学費を認めていると、専門的な職業、とくに今回、新型コロナで治療にあたっているお医者さんや看護師さんの数が減っていく」

学費を払えないから、高等教育を受けられない。受けられたとしても、学費のためにアルバイトに追われ、学ぶ時間がない(いまどきアルバイトの掛け持ちはあたりまえらしい。1日にいくつものアルバイトを掛け持ちし、家計を支えている高校生にあったことがある)。

公費を惜しみ、そんな若者を量産してきたことが、日本を衰退させた原因ではないのか? だから、社会を支えきれなくなっているのではないのか?

ただでさえ減っている若者の才能を生かさないなんて、もったいないにもほどがある。

さらに高額な学費は、民主主義をゆがめてしまう。

ここではふたつの側面から、民主主義への影響を考えてみたい。

第一に、高等教育がぜいたく品なら、それを買える豊かな家庭の人が、もっぱら政治や行政を担うことになりやすい。政治家や官僚の属性が偏ることは、好ましくない結果を生む。

コロナ禍のもとで起きたことを振り返ると、あれもこれも、属性の偏りのせいに思えてくる。

安倍晋三首相のツイッターに、2020年4月12日に投稿された動画

安倍晋三首相のツイッターに、2020年4月12日に投稿された動画たとえば、外出自粛を促そうと、ミュージシャンの星野源さんの「うちで踊ろう」に乗って、安倍晋三首相がSNSに投稿した動画の件だ。首相は犬を抱き、読書をしていた。「友達と会えない。飲み会もできない。ただ、皆さんのこうした行動によって、多くの命が確実に救われています」という言葉が添えられていた。

首相が想像する自粛の苦しさって、飲み会ができないことだったのか……。

ふうっ~とため息をつきながら、あの環境にいればそうなるだろうなと納得もした。だって、暮らしに行き詰まっている人や、退学に追い込まれそうな人が、首相の身のまわりにどれほどいるだろうか。多感な子どもや青年のころ、追い詰められた人たちと接してきただろうか。

もちろん、話には聞いているだろう。でも、それだけではピンとこない。体が動き出さない。首相のまわりもそんな人たちだらけだとすれば、支援が小粒の出し遅れになるのも無理からぬことに思える。

まあ、あんまり他人のことをいえた義理じゃない。私自身、人の痛みに思いが至らない鈍感さをたっぷりと抱えている。

だからこそ思うのだ。政治にも、行政にも、メディアにも、この社会に生きる多様な人がいなければならない。豊かな家庭に育った人もそうではない人も。老いも若きも。男性も女性も。障がいのある人もない人も。国籍をもつ人ももたない人も。

それができていない日本の宿痾を、コロナという危機が暴きだした。そう思えてならないのである。

第二に、若者と政治のかかわりについて。

1970年ごろからの動きを、さきほどとは別の角度からみてみよう。

それまで学生は、60年の安保闘争、60年代末の大学闘争のように、政治的・社会的な課題に声を上げ、闘っていた。

その後、若者は政治に無関心だといわれるようになっていく。同じ時期、学費の値上げが進む。そのふたつの動きは、根っこのところで

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください