政治の綻びに映る「コンテスタビリティ」の重要性

2020年05月27日

平成の30年間は、バブル経済の絶頂とその崩壊から始まり、その後、失われた10年、20年と呼ばれるほど、経済が低迷した。経済だけではなく、政治家の汚職事件、非自民党政権の誕生とその後の頻繁な短命内閣など、政治は揺れ動いた。また、旧大蔵省の証券不祥事や接待汚職など、官僚の不祥事やスキャンダルも多発した。

こうしたなかで、選挙制度改革と中央省庁等改革などの改革が始まったが、そのキーワードは「政治主導」であった。戦後の高度成長の立役者として評価された日本の官僚たちは、バブル崩壊とともに、その評価は反転し批判の対象になった。

政治主導の改革を実践したのが小泉純一郎政権(2001~06年)であり、更にそれを強化したのが2012年に誕生した第2次安倍晋三政権である。

2014年には、内閣人事局の設置などを含む国家公務員法が改正され、平成の政治・行政改革は完結したと言えるだろう。これらの改革は、バブル経済崩壊後の日本経済の低迷を受けて、政治や行政システムの機能不全を背景に行われたものであり、必要なものであったが、期待したとおりの成果を上げているのだろうか。

発足以来7年半が経過した第2次安倍政権の安定性は政治主導の成果とも言えるが、他方で政策の立案や執行において綻びが目立ち始めている。政治主導は手段であり、政府や政策のパフォーマンスが改善されなければ意味がない。本稿では、政治主導の結果を振り返るとともに、残された課題について議論したい。

内閣人事局発足式が行われ看板かけをする、(左から)加藤勝信内閣人事局長、稲田朋美国家公務員制度相、安倍晋三首相、菅義偉官房長官=2014年5月30日、東京・永田町、代表撮影

内閣人事局発足式が行われ看板かけをする、(左から)加藤勝信内閣人事局長、稲田朋美国家公務員制度相、安倍晋三首相、菅義偉官房長官=2014年5月30日、東京・永田町、代表撮影第2次安倍政権は、しばしば「安倍一強」と呼ばれる。その特徴を端的に整理すると、①これまでの政治・行政改革による制度的なガバナンス強化(総理大臣の権限や補佐体制の強化など)、②第1次安倍政権や民主党政権の失敗の学習、③自民党内のライバルの不在と野党の分裂、④官邸チームによる与党・府省のコントロール、⑤人事による統率(日銀総裁、内閣法制局長官、府省幹部など)、である。

特に、政治主導の発揮に関わっているのが④と⑤である。

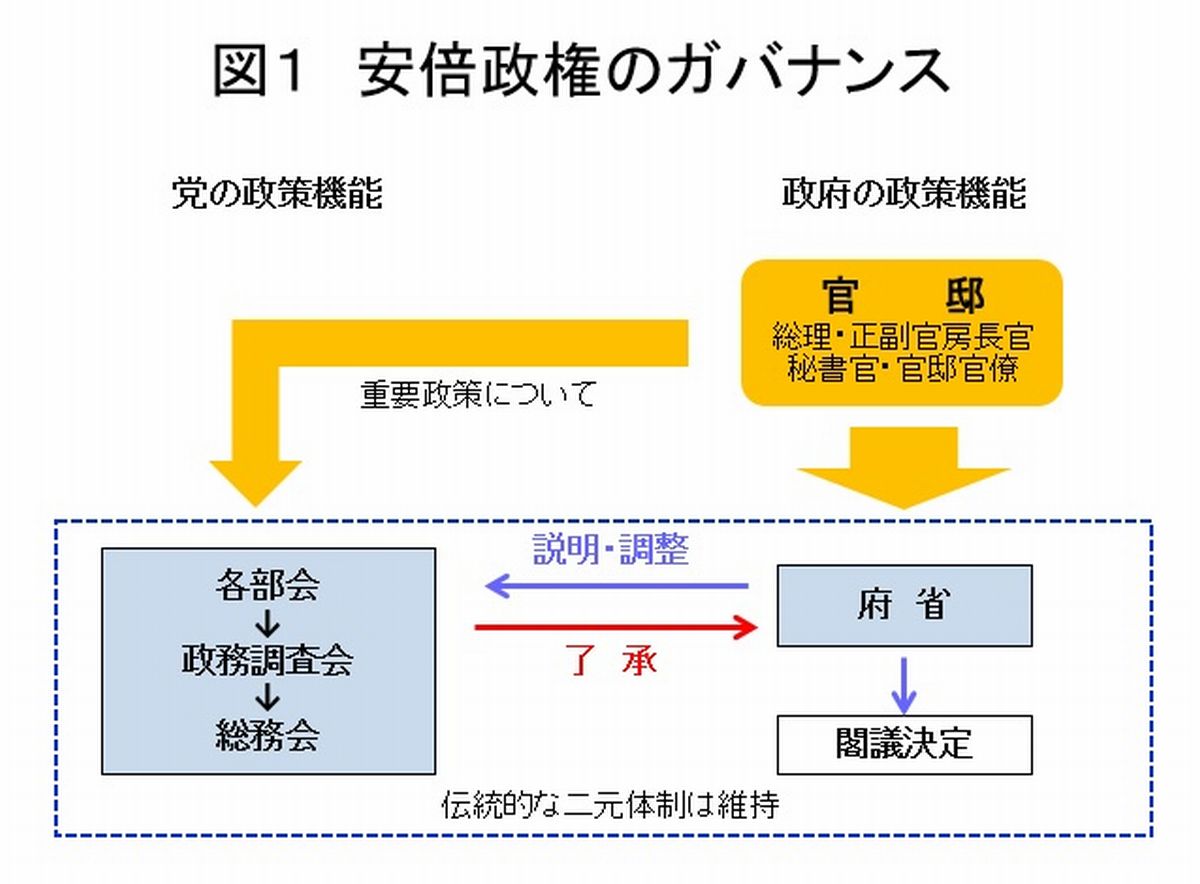

④を具体的に表したのが図1である。点線が囲んだのが、改革前の伝統的な自民党政権における意思決定の仕組みである。ここでは、府省の官僚と自民党の政治家(しばしば「族議員」と呼ばれる)がパートナーとなって政策を決めていた。関係業界を加えて、利益極大化を図る「鉄の三角形」が形成されてきた。

図1 安倍政権のガバナンス

図1 安倍政権のガバナンス他方、この仕組みでは、関係者の合意形成が重視されるので、新しい政策や規制緩和に族議員らが反対すると、総理大臣といえども決められなかった。そして、この政策形成において利害の調整の軸となったのが官僚である。彼らは黒子となって政治家や業界を根回しした。こうして、政策形成過程において官僚たちが大きな力を持つようになり、ときに「官僚内閣制」とまで言われるようになった。

第2次安倍政権では、伝統的な政策決定の仕組みが維持されつつも、総理や官邸の関心事項については、官邸チームが与党や府省に指示して、政策実現に向けて調整を行う。特徴としては、「官邸官僚」と呼ばれる府省出身(現役・OB)の官僚が要所を押さえていることと、多くの経済産業省出身官僚が総理を取り囲んでいることである。民主党政権は、官僚と敵対して政権運営に失敗したが、第2次政権では、官僚機構を抑えるにはその仕組みを熟知している官僚を使うことが肝要と理解したのである。

⑤については、府省の幹部公務員制度が重要である。

2014年に関係法律が成立した国家公務員制度改革の柱は、幹部公務員の一元管理と内閣人事局の設置である。なかでも鍵となるのが、事務次官・局長・審議官などの幹部公務員についての新しい任免システムである。幹部職員となるためには、職務遂行能力をチェックする適格性審査をクリアし、幹部候補者名簿(約600人)に記載されなければならない。この名簿の中から、具体的なポストへの任命が行われる。国家公務員法上、公務員の任命権者は大臣であるが、任命に当たり、あらかじめ総理大臣及び官房長官と協議することになった。

政治主導のためには、部下である公務員の人事を総理や大臣が決めるのは当然と思うかもしれない。安倍政権における人事に関して、菅義偉官房長官は、「慣例のみに従って人事はやるべきでない。私は当たり前のことをやっているんです。人事は適材適所が基本方針」と述べている(「朝日新聞」、2017年2月27日)。第2次安倍政権発足以降、新聞各紙は、異例の人事、抜擢人事、幹部の更迭、女性や民間人の登用、省庁間交流など、「官邸主導の人事」が行われていることを報道している。その中には、官邸の意に沿わないとして幹部が更迭された人事も含まれている。

衆院予算委の閉会中審査で、答弁後に自席に戻る和泉洋人・首相補佐官(手前右)。左は前川喜平・前文部科学事務次官=2017年7月24日

衆院予算委の閉会中審査で、答弁後に自席に戻る和泉洋人・首相補佐官(手前右)。左は前川喜平・前文部科学事務次官=2017年7月24日正確な人事情報に基づき、「適材適所」の人事が常に行われるのであれば問題はない。しかしながら、抜擢人事と恣意的な人事は紙一重であり、適材適所を立証できなければならない。問題の根源は「適材適所」を意味する具体的な評価基準が明らかにされていないことである。

学校法人「加計学園」が愛媛県今治市に大学の獣医学部を新設する計画を巡って、前川喜平・前文部科学次官が「現在の文科省は官邸、内閣官房、内閣府といった中枢からの意向、要請について逆らえない状況がある」、「できないことをできると言わざるを得ないという状況に追い込まれている」(「朝日新聞」、2017年5月26日)と述べており、現実は、官邸が人事を握ることで、官僚たちは政治家の顔色をうかがい、忖度に走っている。

霞ヶ関の官僚たちは、従来より、利害調整を担い「政治化」していたものの、一定の自律性があったが、今般の改革でそれは失われた。もとより、官僚が総理や大臣に従うのは当然だが、政治家への応答性がより強く求められるため、専門性が軽視されている。それは、政策過程の劣化をもたらしている。

第2次安倍政権の政策面での特徴は、3本の矢、新3本の矢、成長戦略、地方創生、1億総活躍社会、働き方改革、人生100年時代構想などの看板政策が次々に登場していることであり、これらの看板政策を検討する主体として、様々な会議体や審議会が設置されていることである。その代表例が、日本経済再生本部とその下部組織である産業競争力会議(2016年、未来投資会議に衣替え)である。

こうした会議は、第2次安倍政権では、それ以前と比べて4倍に膨れ上がり、様々な政策を「やっている感」を打ち出す仕組みとなっている(詳細は、田中秀明(2019)『官僚たちの冬』小学館新書を参照)。こうした会議体から、膨大な報告書が発表されているが、それらは、総じて、「プラン・プラン・プラン」であり、問題の分析や結果の検証はほとんどない。

未来投資会議であいさつする安倍晋三首相(右側手前から2人目)=2020年3月5日

未来投資会議であいさつする安倍晋三首相(右側手前から2人目)=2020年3月5日具体的な政策の立案過程の問題として、保育・教育の無償化を紹介する。

これは、2017年5月、安倍総理が、読売新聞のインタビューで、幼児から高等教育までの教育無償化を憲法改正の優先項目にする考えを示したことに遡る。総理発言を受けて、政府の経済財政政策の基本方針を示す「経済財政運営と改革の基本方針2017」(2017年6月9日閣議決定)に無償化の基本方針が示され、9月、これを具体的に検討するため「人生100年時代構想会議」が設置された。同構想会議において、教育の無償化が検討されるはずだったが、その検討の前に、官邸主導でその内容が決まってしまった。それは、2017年10月の第48回衆議院選挙における自民党・公明党の選挙公約として必要だったからである。

教育無償化に関する政策過程の問題は、現在の教育や保育において何が問題で、そうした問題を解決するに当たり、無償化政策の費用対効果はどうかについての分析が全くなかったことである。低所得の家庭の子どもの保育は、既に無料あるいは低い負担となっており、一律の幼児教育無償化は、所得の高い世帯の負担もゼロとするものである。中高所得者は、幼児教育の無料化で浮いたお金を塾などに使う可能性があり、そうすると、低所得の子どもとの教育格差は拡大するだろう。保育の無償化は、更に超過需要を生み、保育所が足りなくなる。

これまでは、科学的な分析がなくても、あるいはやっている感の演出でも、それなりに政権を運営してきたが、それでは歯がたたないことを明らかにしたのが新型コロナウィルス対策である。ここで詳細には立ち入らないが、布マスクの配布、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください