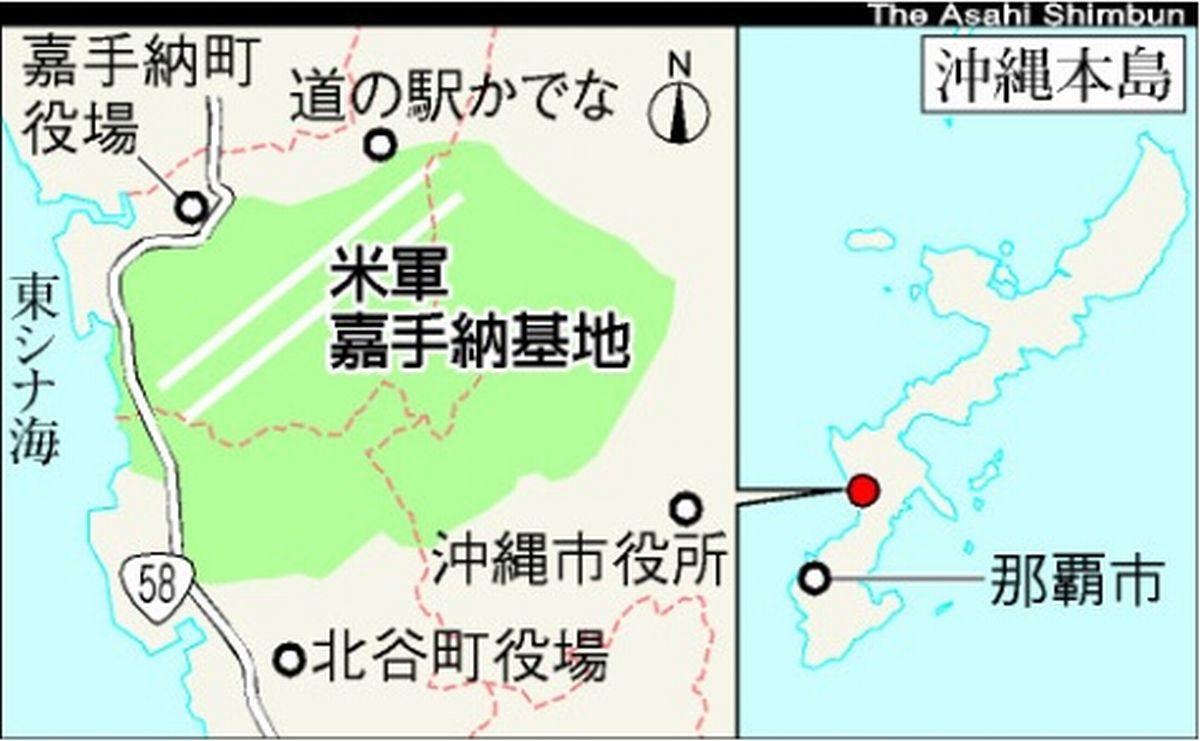

在日米軍関連訴訟で最大、原告約2万2千人の沖縄・嘉手納基地爆音訴訟めぐり

2020年05月29日

那覇地裁沖縄支部に向かう第3次嘉手納爆音訴訟の原告団=2017年2月、沖縄県沖縄市。朝日新聞社

那覇地裁沖縄支部に向かう第3次嘉手納爆音訴訟の原告団=2017年2月、沖縄県沖縄市。朝日新聞社「国際慣習法」というとらえがたいものを根拠に、「在日米軍に日本の法律は原則不適用」としてきた日本の裁判所が問われている。同様の説明をしてきた日本政府の根拠の空洞ぶりが露呈するなか、在日米軍基地訴訟で原告の人数が最大規模の「嘉手納爆音訴訟」で、最高裁がいかなる判断を下すかが注目される。

「在日米軍に日本の法律は原則適用されない。それは駐留する外国軍に受け入れ国の法律が適用されないという国際法があるからだ」という、日本の裁判所がこれまで示してきた考えを聞いて、どう思われるだろう。

その分野に日米何とか条約や国際何とか条約があるのかな、と思われるかもしれない。だが、実ははっきりしたものは、何もない。そして、はたしてそんな国際法が本当にあるのという論争が、ある訴訟でいま最高裁の判断を待つ。

朝日新聞社

朝日新聞社1982年の最初の提訴以来、いま第三次訴訟が続き、最高裁に上告中だ。原告は約2万2千人と在日米軍基地をめぐる訴訟で最大規模。第1次、第2次の訴訟で賠償は一部認められたが飛行制限は認められず、今も被害が続く。

私も9年前の沖縄勤務当時に嘉手納の騒音を体験した。基地のそばの屋良地区で、かつて沖縄戦に学徒隊の看護要員として従軍した宮城巳知子さんに話を聞いていると、ジェット機の轟音が会話を遮った。「午後になるとだるくなる。頭がボーッとして」と話した宮城さん(写真右)は2015年、89歳で亡くなった。

沖縄戦の語り部をしていた宮城巳知子さん(右)。2015年に亡くなった。左は次女の孝子さん=11年6月、沖縄県嘉手納町屋良の巳知子さん宅。藤田撮影

沖縄戦の語り部をしていた宮城巳知子さん(右)。2015年に亡くなった。左は次女の孝子さん=11年6月、沖縄県嘉手納町屋良の巳知子さん宅。藤田撮影この訴訟は、相手によって二つに分かれる。日本政府を約2万2千人が訴えた方では、先に述べた「そんな国際法が本当にあるのか」は争点ではない。判決は米軍機の飛行制限を認めてこなかったが、それは日本政府の支配が及ばない第三者(米国)の行為だからという理由になっている。

「そんな国際法が本当にあるのか」がいま第3次訴訟で最高裁の判断を待つのは、原告の数を絞って住民の代表者らが米政府を訴えた方だ。那覇地裁沖縄支部での一審、福岡高裁那覇支部での二審で、日本政府を訴えた方は実質的な審理に入り判決が注目されたのに対し、米政府を訴えた方は門前払いになっており、あまり報じられていない。

第3次嘉手納爆音訴訟で日本政府を訴えた一審判決について紙を示す弁護士ら=2017年2月、沖縄県沖縄市の那覇地裁沖縄支部前。朝日新聞社

第3次嘉手納爆音訴訟で日本政府を訴えた一審判決について紙を示す弁護士ら=2017年2月、沖縄県沖縄市の那覇地裁沖縄支部前。朝日新聞社だが、この訴訟は、日本国民の外国(在日米軍)による人権侵害の訴えを、日本の裁判所が「国際法があるから外国は訴えられない」として認めず、日本国民が「そんな国際法はない」と反論するという、異例で重々しい展開になっている。

しかも、最高裁の判断を前に、一、二審の判決の根拠を揺るがしかねない新しい動きが起きている。その動きを筆者は追ってきた。

国際法というと縁遠く思われるかもしれない。法律の話なのでそもそもややこしい。それでも、在日米軍に日本の法律がどこまで適用されるかという、日本の主権と国民の人権に関わる話なので、ぜひおつきあいいただきたい。

米空軍嘉手納基地を「道の駅かでな」の展望台から見る人たち=2018年、沖縄県嘉手納町。朝日新聞社

米空軍嘉手納基地を「道の駅かでな」の展望台から見る人たち=2018年、沖縄県嘉手納町。朝日新聞社第3次訴訟は2011年に日本政府、12年に米政府を相手にそれぞれ起こされた。住民ら原告側の弁護団によると、09年成立の「対外国民事裁判権法」による初めての対米訴訟だという。

在日米軍の話からいったんそれるが、対外国民事裁判権法ができた背景には経済のグローバル化がある。

かつては、国家は外国の裁判権から免除される(外国法が適用されない)という考えが国際社会に強かったが、国境を越える経済活動が活発になると、自国の企業と取引などをする別の国家に自国の民事裁判権を免除しない(外国法を適用する)必要が出てきた。

そこで2004年に国連で、外国に対する民事裁判権の免除の範囲に関する「国連国家免除条約」が採択された。日本は07年にこの条約に署名し、対応する国内法として対外国民事裁判権法を作ったのだ。

米ニューヨークの国連本部=2017年。藤田撮影

米ニューヨークの国連本部=2017年。藤田撮影この法律は、外国による日本国内での行為で何らかの損害が生じた場合(第10条)や、外国が日本国内に持つ不動産(第11条)について「(日本の)裁判権から免除されない」と定めている。

住民らはそこを頼りに、米国の施設である在日米軍の嘉手納基地から生じる騒音による住民の健康への被害について、米政府を相手に日本で裁判を起こせるはずだとして、いま第3次訴訟を争っているのだ。

ところが、一、二審で日本の裁判所が持ち出したのがこの法律の第3条、「この法律の規定は、条約又は確立された国際法規に基づき外国等が享有する特権又は免除に影響を及ぼすものではない」だった。

つまり第3条は、すでに明文の条約や、明文化されていなくても「確立された国際法規」、つまり多くの国が国際的なルールと考え、それに沿って行動している「国際慣習法」によって外国に対する裁判権が免除されている(自国の国内法が適用できない)分野があれば、そこにこの法律は及ばないとしている。

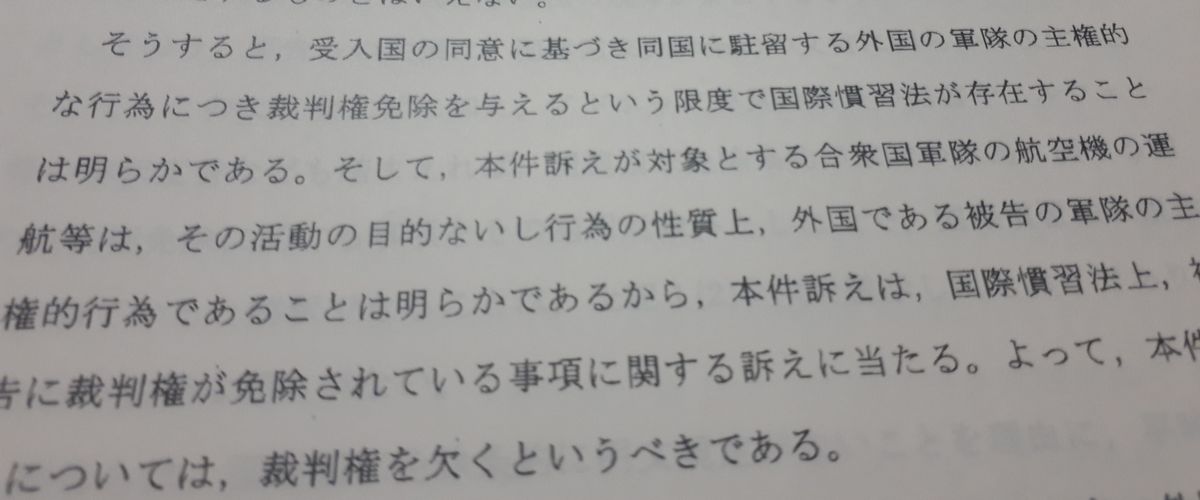

2017年2月の一審判決は、この第3条が示す、外国に対する裁判権がなおも免除されている分野として、「受け入れ国の同意に基づき同国に駐留する外国の軍隊の主権的な行為につき裁判権免除を与えるという限度で国際慣習法が存在することは明らか」と判断した。

第3次嘉手納爆音訴訟で住民らが米政府を訴えた一審の判決文より。却下の理由として上から2~3行目に「国際慣習法が存在することは明らか」

第3次嘉手納爆音訴訟で住民らが米政府を訴えた一審の判決文より。却下の理由として上から2~3行目に「国際慣習法が存在することは明らか」その上で、在日米軍が嘉手納基地を使う行為はそれにあたるから、「国際慣習法上、被告(米政府)に裁判権が免除されている」とし、対外国民事裁判権法による住民らの訴えを却下。2019年9月の二審判決も同じ理由で棄却した。

ただ、判決自体が示すように、「受け入れ国の同意に基づき同国に駐留する外国の軍隊の主権的な行為につき裁判権免除を与える」というルールは、上記の2004年採択の国連国家免除条約を含め、明文の国際条約にはない。判決の根拠は「国際慣習法」だ。

そして、まさに「そんな国際法が本当にあるのか」、つまり多くの国が国際的なルールと考え、それに沿って行動している国際慣習法がこの分野にあるのかが、いま最高裁の判断を待つ第3次嘉手納爆音訴訟の焦点になっている。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください