「システム2」思考の大切さを忘れずに

2020年06月02日

ビジネスの世界で活躍する人にとっては、(DX)という言葉はありふれたものになりつつある。「サラリーマン」は知らないかもしれないが、「ビジネスマン」なら最先端のキーワードと理解していると言えるかもしれない。

他方で、筆者が日ごろ接している大学生のほとんど100%はこの言葉を知らないか、その意味するところを説明できないのではないかと危惧している。本サイトで紹介した、「テクノロジーの重要性に気づいてこなかった「マヌケ」な安倍政権:「アポカリプス」後の世界を読み解く」や「封建時代を思わせる「キカイ」音痴で「マヌケ」な安倍政権:このままでは日本全体が沈没しかねない」で明らかにしたように、急速に変化する世界の潮流においつけないでいる「漂流民」が日本には多すぎるのではないかという懸念をいだかざるをえない。

まずはDXについて説明しなければなるまい。DXは、当時、スウェーデンのウメオ大学で教えていたエリック・ストルターマンとアンナ・クローン・フォースが2004年に公表した共著論文が初出だと言われている。著者の一人、ストルターマンによる定義では、DXとは「全ての人々の暮らしをデジタル技術で変革していくこと」だという(「「生みの親」が語るDXの善と悪」)。別の定義では、「人工知能(AI)などのデジタル技術と膨大なデータを組み合わせ、ビジネスモデルを変革すること。単なるシステム更新ではなく開発、製造から販売までの業務プロセスや収益の仕組みなど、ビジネス全体を大きく変える取り組みを指す」となる。

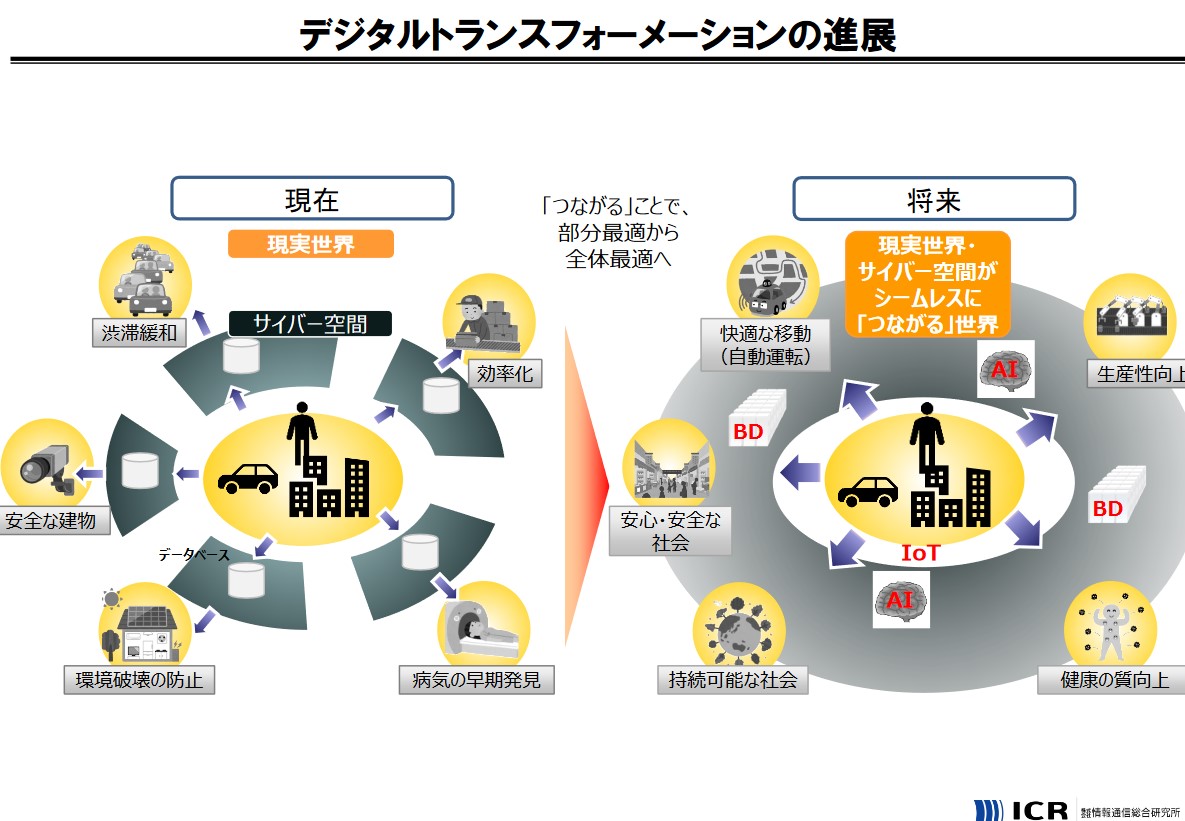

紹介した図をみると、もう少しわかりやすいかもしれない。人工知能(AI)やビッグデータ(BD)、さらに「もののインターネット化」(IoT)などがDXを支えるようになる将来が広がっていることになる。

(出所)「報告書:我が国のICTの現状に関する調査研究」(2018)情報通信総合研究所, p. 179

(出所)「報告書:我が国のICTの現状に関する調査研究」(2018)情報通信総合研究所, p. 179DXなる言葉の誕生は早かったが、それが人口に膾炙するまでには時間がかかった。ビジネスで大切なのは、「出し抜く」ことだから、DXが本当に重要であると思えば、黙ってこっそりと推進すればいい。つまり、本当に重要なことは人知れず実践され、多くのビジネスマンが知るころにはその「先行利得」は失われている。それでも、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください