6月のG7サミットではコロナ危機後のグローバル・ガバナンスのあり方が中心議題に

2020年05月30日

kovop58/shutterstock.com

kovop58/shutterstock.com新型コロナウイルスによる危機を契機として国際経済はどう変わるのか。コロナ危機は従来の経済危機とどう違うのか。寸断されたグローバル・サプライチェーンを今後どう強靭化すべきか。グローバリゼーションの流れはどう変化していくのか。そして日本は、コロナ危機後の国際社会にどう対応すべきだろうか――。

6月に開催することで調整中のG7サミットでは、早くもコロナ危機後のグローバル・ガバナンスのあり方が中心議題になるという(日本経済新聞5月28日朝刊)。日本では、5月26日に、経済産業省が新型コロナウイルス感染拡大後はじめてとなる産業構造審議会通商・貿易分科会を開き、コロナ危機を踏まえた今後の対外経済政策のあり方についての議論を始めた。冒頭の問いかけは、同会議における問題提起である。

本稿では、こうした問題提起を踏まえて、コロナ危機後の世界と日本に求められる対応について、筆者の考えを述べたい。

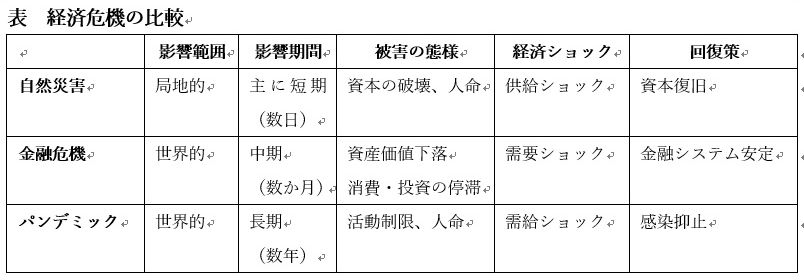

感染症のパンデミック(世界的流行)による経済危機は、自然災害や金融危機の影響とどう違うのだろうか。

地震や台風など自然災害は、尊い人命を奪うほか、社会資本(道路など)や生産設備(工場など)を破壊するが、その直接的な影響は局地的で、主に数日程度の短期に収束することが多い。また、金融危機の影響は、世界規模に伝搬しやすく、数カ月から1年程度にわたって各国で資産価値の下落、資金不足、消費や投資の停滞といった影響を及ぼす。

パンデミックはどうか。今回のコロナ危機のように各国で経済社会活動の停止を余儀なくされれば、その影響は感染症による人命被害にとどまらず、供給面および需要面の双方から経済に甚大なショックを与える。しかも、ワクチンや治療薬が広く利用可能となるまでは、完全な経済社会活動の回復が望めないことから、その影響は年単位で長期化することとなる(下の表参照)。

新型コロナウイルスで停滞した経済活動を正常化していくためには、感染拡大の回避と国際的なヒト、モノ、カネの動きの回復が鍵となる。6月開催に向けて調整が進むG7サミットでは、国際的な人の移動の再開やサプライチェーンの強靭化が中心テーマとなるようだ。

新型コロナ感染拡大を受けて、各国は国境を越えた人の往来を厳しく制限している。日本をはじめ感染の第一波が収まりつつある国もあるが、入国者からの感染再拡大を防ぐためには、PCR検査等による非感染の証明を条件に入国を認める仕組み作りが必要だろう。実際、中国は、出発する72時間以内に受けたPCR検査の陰性証明書の持参を条件に、韓国人ビジネスマンの入国を認める措置を行っている。

今回のコロナ危機は、全世界同時発生の災害(パンデミックを含む)に対して、グローバル・サプライチェーンが想像以上に脆弱であることを示した。日本では、電機電子や自動車といった主要産業において、中国や東南アジアからの部品供給が滞った。マスク、防護服、人口呼吸器といった医療関連物品の海外への依存度が高いことも、大きな混乱を招いた。

この点について5月26日の産業構造審議会通商・貿易分科会は、「集中生産による経済性・効率性と、供給途絶リスクへの対応力のバランスを今後どのように考えていくべきか」と問題提起した。

一般的に、地理的な集積は企業にとって、①中間財の輸送コストが下がる、②情報の共有が容易になる、③人材の調達が容易になる――といったメリットがあり、生産の効率性が上がる。他方、生産拠点の地理的集積は、その地域が災害等に見舞われた際にサプライチェーンが寸断されるリスクを高める。集中生産による効率性とリスク耐性とはトレード・オフの関係にあるため、各企業がどのようにバランスをとる判断をするかが重要となる。

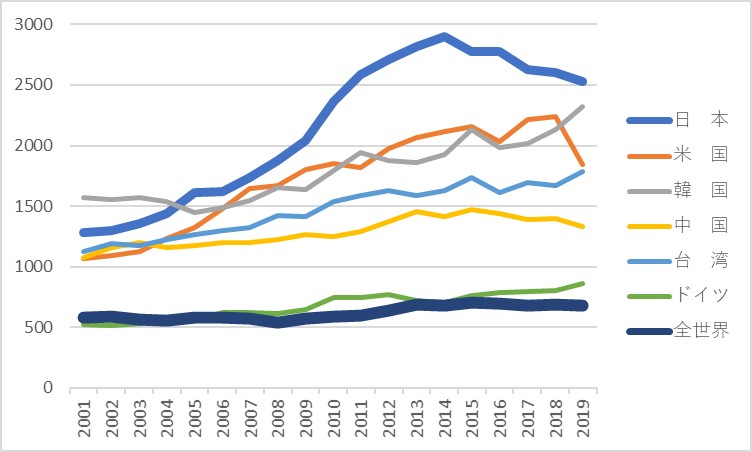

日本のサプライチェーンは、中国や東南アジアを中心に特定国への集中度が高い。たしかに多くの日本企業は、東日本大震災を契機にサプライチェーンのあり方を見直し、多角化によるリスク分散を図ってきた。それでも、たとえば電機電子製品・部品の輸入先集中度を国際的に比較してみると、日本の集中度が相対的に高いことが目立つ(グラフ参照)。

◇グラフ:電機電子製品・部品の輸入先集中度(HHI指数)

出所)ITC貿易統計より筆者作成

注)指数が10000に近いほど特定国への依存度が高い。

危機時には、各国とも当然ながら自国優先となり、物資の融通は望めないという現実を、コロナ危機は浮き彫りにした。そのため、各産業の生産拠点を国内に戻すべきとの意見もある。たしかに、海外からの輸入に依存しすぎることは、今回のような世界同時災害が発生した時に各国が保護主義に走ることを考えると、避けるべきであろう。一方で、日本国内を含め、どこかに生産拠点を集中させることは、リスク分散の観点からかえって危険である。まして日本は、地震や台風といった災害の危険がある。

とすれば、コロナ危機の教訓とするべきは、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください