戦争体験を語り継ぐという形での平和学習や報道はいよいよ限界

2020年05月31日

2020年は戦後75年にあたる。これは何を意味するか?

端的にいえば、戦争体験者が残り少なくなったということだ。総務省の2018年10月1日時点のデータで、アジア太平洋戦争を体験していない戦後生まれは、日本の人口の83.6%。現在はもっと増えているだろう。

ご存命でも、戦争体験を語れるかどうかはまた別だ。沖縄戦の体験者の平均年齢は約90歳。まず体力的に難しい方が多い。現在、学校の平和学習の場で沖縄戦の体験を語る方々のほとんどは、当時10歳以下。沖縄戦体験を語り継ぐという形での平和学習や報道が、いずれ限界を迎えることは目に見えている。

体験者の語りに耳を傾けること以外の方法で、沖縄戦を知らない世代が歴史を引き継いでいくには、どうすればよいのか――。本稿では、沖縄での日常生活や勤務先の授業をまじえ、その可能性を探ってみたい。

米軍上陸の地碑=2020年5月5日(山本章子撮影)

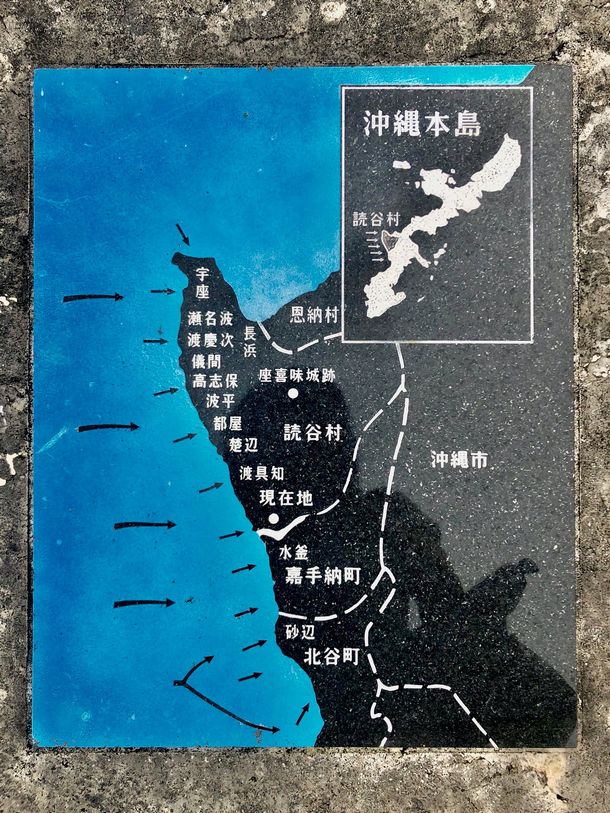

米軍上陸の地碑=2020年5月5日(山本章子撮影)米空軍嘉手納基地の入口を背に、嘉手納町水釜通りから比謝川を越えて読谷村に入り、住宅街の奥へ奥へと入っていくと、渡具知ビーチの手前に米兵の住む家が立ち並んでいる。Yナンバーの車が何台も道端に停めてあるので、すぐに分かる。

1945年4月1日、米軍は読谷村の渡具知海岸から沖縄島に上陸。空襲、艦砲射撃に続く沖縄戦の地上戦が始まる。336年前の同じ日、琉球王国へと攻め込んだ薩摩藩の兵たちも、同じ海岸から上陸。比謝川を渡って浦添城に火をかけ、琉球国王の住まう首里になだれこんだ。米軍も同じく比謝川を越え、浦添城一帯での激戦をへて、日本軍司令部のある首里めざして南下していく。

渡具知ビーチから海岸沿いに泊城公園が整備されており、海岸から緑豊かな高台へと登っていける。周囲の海岸線を一望できる高台の一角に、米軍上陸の地碑があるというので行ってみて驚いた。このとき、新型コロナウイルスの感染拡大で、外出自粛が勧告されていた。しかし、日本人の若者4人が、米軍上陸の地碑の横でバーベキューをしている。

人気のない公園は、周囲の住宅から多少距離があり、おあつらえむきに屋根つきのテーブルとベンチが設置されている上、木々が人の姿を隠してくれるので、気持ちは分からなくもない。ただし、石造りの碑の台に乗って、炭をバーナーであぶるのはいただけない。どいてもらった。

米軍上陸の地碑

米軍上陸の地碑沖縄戦で亡くなった読谷村民は2946人。その約四分の一にあたる740人が、米軍が上陸した4月に死んでいる。上陸前の艦砲射撃や戦闘に巻き込まれ、また深さ10メートルほどのV字型をした谷の底のチビチリガマ(洞窟)で2日、85人の人々が強制集団死した。

米軍上陸の地碑へと歩いて来た道を戻ろうとすると、目の前を大型犬と散歩する米兵が通り過ぎていった。

米軍が、沖縄戦で渡具知海岸から上陸したのは、約1.6キロメートル先にある、嘉手納と読谷の日本軍飛行場を確保するためだった。米軍は、日本軍の反撃や抵抗を受けることなく飛行場をただちに占領。壊されていた滑走路の修理も、妨害されることなく終える。二つの飛行場は、日本本土への空襲の出撃拠点となる。

キシマコノ嶽=2020年4月23日(山本章子撮影)

キシマコノ嶽=2020年4月23日(山本章子撮影)日本軍に足止めされることなく、米軍の一部は読谷から島内を東に横切り、翌2日には中城湾一帯を見渡せる高台を確保した。沖縄島の東海岸沿いには、琉球王国以前から、首里城を起点に中城を通って勝連城へと向かう街道があった。つまり、中城一帯は首里に南下するための要所なのだ。

キシマコノ嶽

キシマコノ嶽ゼミの学生を連れてキシマコノ嶷まで登った際、読谷に上陸した米軍がたった一日で中城まで到達し、5日にはここにひそむ150人の日本軍と戦闘になったと言うと、学生は驚いたようだった。「一体どんな移動手段で?」「徒歩と戦車」。

嘉手納基地や普天間飛行場などの米軍基地を大きく迂回しながら、島内を移動しなければいけない戦後の沖縄県民には、直線距離で島を東西に横切るなど想像もつかないのだ。

なおも首をひねる学生に、日本軍が首里防衛に徹したため、中城までは米軍の進軍が容易だったことも説明すると、一人がぽつりとつぶやいた。「日本軍は兵士を捨て駒に……」

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください