【8】ナショナリズム ドイツとは何か/ダッハウ② 強制収容所跡を歩く

2020年07月09日

かつてナチスの強制収容所の中枢だったドイツ・ダッハウの遺構にある史料館=2月、藤田撮影(以下同じ)

かつてナチスの強制収容所の中枢だったドイツ・ダッハウの遺構にある史料館=2月、藤田撮影(以下同じ)理想の国家にそぐわない人々を排除し、ホロコースト(大量虐殺)を犯したナチス・ドイツ。いびつなナショナリズムを支えた強制収容所の跡を、ミュンヘン近郊のダッハウに訪ねている。

2月11日午後、私は収容者が詰め込まれたバラック跡や遺体焼却場をめぐった後、常設展のある史料館へ向かった。ダッハウから欧州へ広がった強制収容所のシステムを仕切った、ナチスのSS(親衛隊)の管理棟の遺構だ。

ドイツ・ダッハウにあった強制収容所の遺構にある史料館

ドイツ・ダッハウにあった強制収容所の遺構にある史料館「12歳以下は訪れぬように」とある史料館に緊張気味に入ると、高校生ぐらいの私服の生徒たちで混み合っていた。ガイドの男性の説明に聴き入る子たちのそばのベンチで、おしゃべりしてふざけ合う子たち。「静かに」とガイドが舌打ちし、たしなめる。

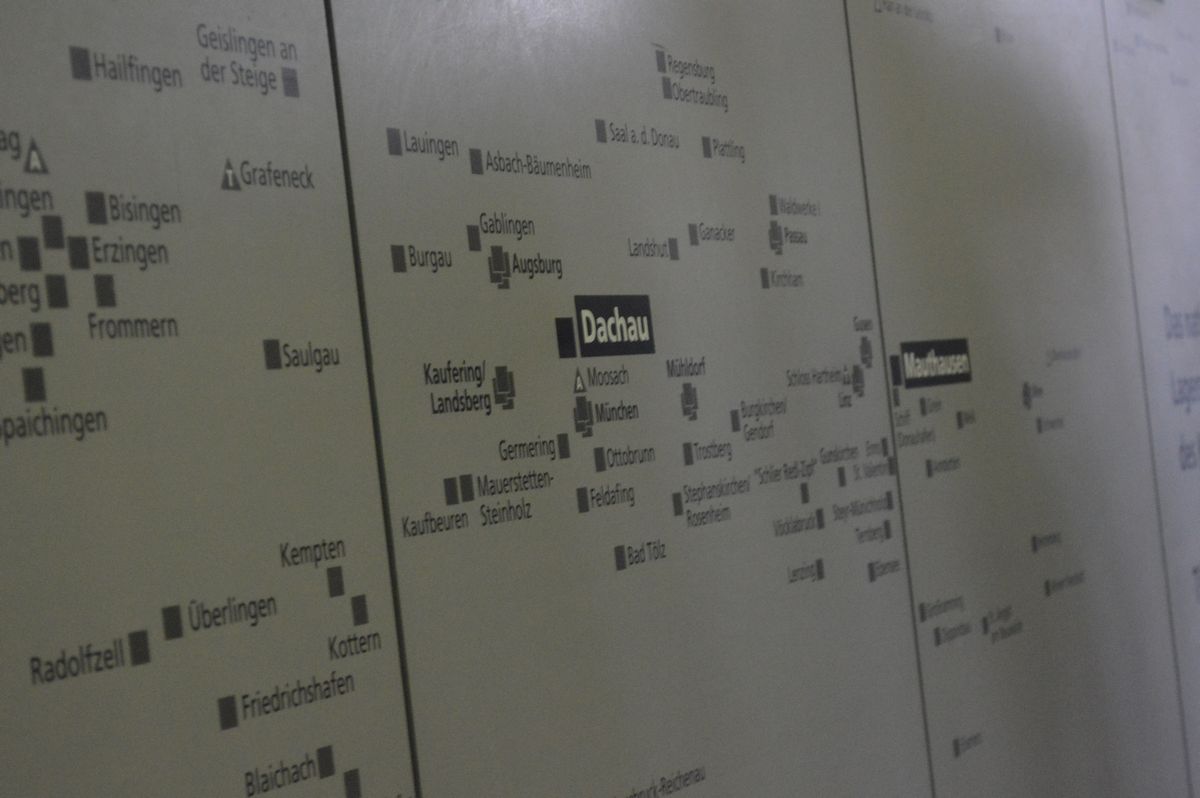

日本の社会見学のような雰囲気に少しホッとしたが、その最初の部屋にいきなり大きな欧州の地図があり、気圧された。「戦中のナチスの収容所システム」というタイトルだ。

ドイツ・ダッハウの強制収容所跡の史料館で、かつて欧州に広がった収容所を示す地図の前でガイドの説明を聞く生徒たち

ドイツ・ダッハウの強制収容所跡の史料館で、かつて欧州に広がった収容所を示す地図の前でガイドの説明を聞く生徒たち強制収容所はダッハウなど21カ所、絶滅収容所はアウシュビッツなど7カ所、安楽死計画センター6カ所、その他「ユダヤ人強制労働のための重要な収容所」など、少なくとも数百は示された様々な種類の収容所が、西はパリ周辺、東はロシアと接する諸国にまで広がる。激戦となった当時のソ連西部を除けば、第二次大戦でのドイツの侵略範囲にほぼ重なる。

ナチスが1933年に政権を握り、強制収容所をダッハウなどに造った当初、連行されたのは「政治犯」が中心だった。だが、理想国家建設に向けたユダヤ人などの排除、周辺国への侵略による捕虜の収容や戦時経済での強制労働など、ナチスの暴走とともに強制収容所は拡大、変質し、そのシステムの中枢をなすダッハウは混沌に陥っていく。

ドイツ・ダッハウの強制収容所跡の史料館に置かれた、かっての収容所の場所を示す地図。ダッハウの周りには「サブキャンプ」が多くあった

ドイツ・ダッハウの強制収容所跡の史料館に置かれた、かっての収容所の場所を示す地図。ダッハウの周りには「サブキャンプ」が多くあったこの地図はそうした強制収容所システムの行く末を示唆するが、初めて見る人にすれば淡々とした地名と記号の広がりに過ぎないとも言える。

すでに教室でそれなりに学んだであろう、生徒たちの疑問が聞こえてくる。「今もある有名な企業も当時強制労働を利用したんですか」。そう。ドイツでは、フォルクスワーゲンやBMW、シーメンスといった大企業が戦後に補償を迫られた。

「強制収容所では障害のある人も殺されたんですか」。その疑問への答えは、展示の先にある。

展示の序盤は、ダッハウでの強制収容所設置に至る時代背景だ。ドイツでは第一次大戦の敗北で帝政が終わり民主制のワイマール共和国が生まれるが、戦後賠償や世界恐慌への対応で政治が混乱する中、打開を唱えるナチスが台頭していく。

1920年代後半からの失業率と、国政選挙でのナチスの得票率の急激な伸び方が似ているグラフも示され、ガイドが注意を促す。展示の土台となる戦後ドイツでのナチズム研究の蓄積を思わせる。

ふと展示パネルから目を離して部屋を見渡すと、まさにここがそのナチズムの現場だったことに気づく。

ドイツ・ダッハウにあった強制収容所の遺構にある史料館

ドイツ・ダッハウにあった強制収容所の遺構にある史料館白を基調とした無味乾燥な天井、床、壁。窓に鉄格子。この場所は史料館の説明資料によると、連行されこのSSの管理棟に着いた人々がまず集められる「収容者移送室」の「収容者所持品管理所」だった。

人々はここで着ている服も脱ぐよう命じられ、渡した全ての所持品がリストに記されることで、収容者として登録される。そして裸のまま隣の浴室へ進む。そちらへ私も歩いていくと、かつて浴室があった縦長のホールのような空間が広がった。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください