【9】ナショナリズム ドイツとは何か/ダッハウ③ 強制収容所跡を歩く

2020年07月16日

ドイツ・ダッハウにあった強制収容所の遺構にある史料館。生存者の証言映像が流れる=2月。藤田撮影(以下同じ)

ドイツ・ダッハウにあった強制収容所の遺構にある史料館。生存者の証言映像が流れる=2月。藤田撮影(以下同じ)ナショナリズムが最悪の形で現れたナチス・ドイツ。それを支えた強制収容所システムの中枢ダッハウについて、遺構にある史料館を2月11日午後に訪れた時のことを振り返っている。

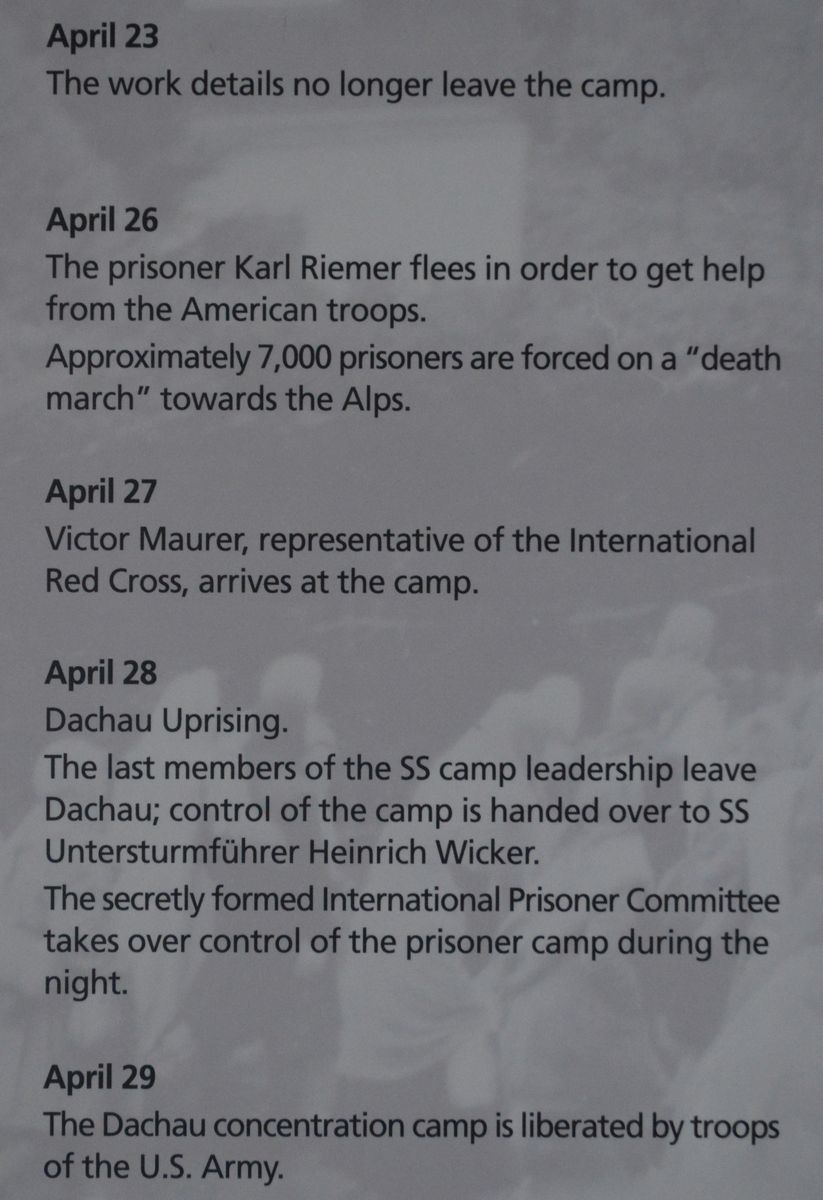

ドイツ・ダッハウにあった強制収容所の遺構にある史料館の展示で、1945年4月末に米軍に解放されるまでの数日間の説明

ドイツ・ダッハウにあった強制収容所の遺構にある史料館の展示で、1945年4月末に米軍に解放されるまでの数日間の説明連合国軍の反攻がドイツを包囲する。ドイツが侵略で支配を広げた地域から国内へと、強制収容所の間で人々が移送される。収容者が約6万人にまで急増したダッハウは破綻に瀕し、管理を担うSS(親衛隊)は1945年4月、ついにダッハウからの移送を始める。26日には約7千人が徒歩でアルプス山脈へ向かう「死の行進」が始まった。

4月28日には収容所で反乱が起き、SS上層部がダッハウを離れてしまう。40カ国以上から連行されてきた収容者たちは「国際収容者委員会」を立ち上げた。

そして4月29日、米軍が収容所を解放する。ヒトラーは30日に首都ベルリンの総統官邸の地下壕で自殺。ドイツは5月8日に降伏した。

ここでドイツの問題から話がそれるが、ダッハウを舞台とした、ナショナリズムがもつれ合うあるエピソードを紹介しておきたい。強制収容所の解放にあたった米陸軍の日系人部隊のことだ。

日系人で編成された米陸軍の第442連隊。第二次大戦で欧州戦線に派遣された=ゴー・フォー・ブローク全米教育センター提供

日系人で編成された米陸軍の第442連隊。第二次大戦で欧州戦線に派遣された=ゴー・フォー・ブローク全米教育センター提供

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください