【13】ナショナリズム ドイツとは何か/ベルリン④ 現代史凝縮の地

2020年08月13日

旧東ベルリンのアレクサンダー広場にある世界時計(手前)と、テレビ塔。ともに1969年に東ドイツ建国20周年を記念して完成した=2月、ベルリン。藤田撮影(以下同じ)

旧東ベルリンのアレクサンダー広場にある世界時計(手前)と、テレビ塔。ともに1969年に東ドイツ建国20周年を記念して完成した=2月、ベルリン。藤田撮影(以下同じ)米ソ冷戦の頃、壁で東西に割かれていたベルリン。旧東側の一角に、今も分断ナショナリズムの象徴がそびえ立つ。半世紀前に東ドイツが造ったテレビ塔だ。高さは東京タワーを凌ぐ368メートルで、200メートルあたりに巨大な球形の展望台を抱える。

2月中旬、私はドイツのナショナリズムを考える旅でそのそばを巡り、天を突く巨木が球を貫くかのような威容を仰いだ。

旧東ベルリンにあるテレビ塔。1969年に東ドイツ建国20周年を記念して完成した

旧東ベルリンにあるテレビ塔。1969年に東ドイツ建国20周年を記念して完成した米ソの緊張が高まりキューバ危機も起きた1960年代初め、壁で突如隔てられ世界の注目を集めたベルリンの街は、資本主義と共産主義が互いに優位を誇示する「ショーウィンドー」になっていった。東ドイツ建国20周年の69年に完成し、西ベルリンを見下ろした東ベルリンのテレビ塔はその典型だ。

球形展望台がイメージしたのは人類初の人工衛星スプートニク1号。1957年にソ連が打ち上げに成功して米国に衝撃を与え、宇宙開発競争の嚆矢(こうし)となった。テレビ塔自体は、東ドイツにおけるカラーテレビ普及をはじめとする国民生活向上をアピールした。

そこから少し歩いた国立ドイツ歴史博物館の冷戦期の展示には、その建国20周年の際の東ドイツの世相がテレビ塔の話を交えて記されていた。

「政府からの寛大な贈り物へのお返しに、国民は国家への忠誠と愛を行動で示した。自由ドイツ青年団(FDJ)が祝賀の夜にトーチを掲げた行進のスローガンは、『私たちの愛と忠誠は、すべて社会主義の祖国のために』だった」

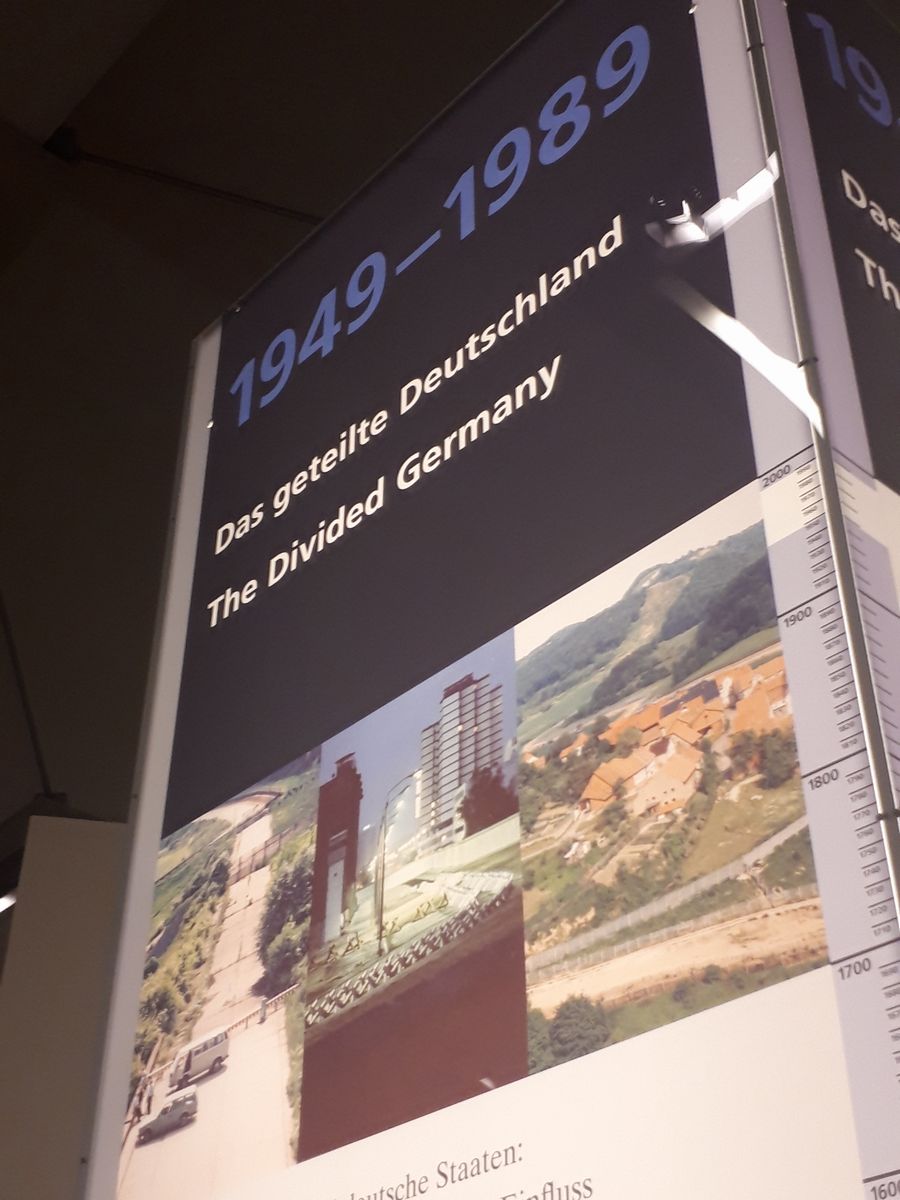

ベルリンの国立ドイツ歴史博物館の展示

ベルリンの国立ドイツ歴史博物館の展示国民がまとまろうとする気持ちや動きとしてのナショナリズムは、東ドイツではどのように現れ、冷戦を経て1990年の再統一後はどうなったのか。ナチズム後の共産主義というテーマの手強さをわかってはいたが、ぜひ体験者に話を聞きたかった。

ドイツでは最近、排外主義を唱える新興右翼政党が勢いづく。ナチズムの教訓の継承を疑わせるその現象は、とりわけ旧東ドイツの地域で目立つ。それがなぜなのかがなかなか見えてこない。冷戦後に西側が東側を吸収した今のドイツでは、西側の史観が幅を効かせすぎている――。

ドイツに入ってから、私はそんな思いを強めていた。

ベルリン滞在中、東側の話をじっくり聞ける人に思わぬ形で会えた。フンボルト大学に属する森鷗外記念館の副館長、ベアーテ・ヴォンデさん(65)だ。

19世紀後半、近代国家として歩み始めていたドイツに学ぼうと、明治維新を経た日本から多くの留学生がやって来た。医学生で後に軍医・作家となる鷗外もその一人。フンボルト大学に通った頃の下宿が、いま記念館になっている。

ベルリンにあるフンボルト大学の森鷗外記念館

ベルリンにあるフンボルト大学の森鷗外記念館記念館を訪れて責任者への挨拶を望むと、大柄で笑顔の絶えないヴォンデさんが現れた。流暢な日本語で自己紹介があり、東ドイツ出身と知る。日独の文化交流を支え続け、定年が迫り近く記念館を離れるというので、「ぜひ、インタビューを」と頼みこんだ。

ヴォンデさんは快く応じてくれた。2月14日の夕方、「一行りでも一字でも調べて行くのが自分の生命だ」という鷗外の言葉の書が掛かる記念館の一室で、子供の頃の話から始まった。

東ドイツのナショナリズムと再統一後の行方、そもそも国とは何かを考える上で、ヴォンデさんの話は得がたいものだった。国立ドイツ歴史博物館の展示でたどった東ドイツ41年の歴史と重ねながら紹介したい。

旧東ドイツの頃を振り返るベアーテ・ヴォンデさん

旧東ドイツの頃を振り返るベアーテ・ヴォンデさん「私は国境の架け橋になるのはもう慣れました」とヴォンデさんは切り出した。よくある比喩ではなく、故郷や家族のありようとして現実そのものの言葉だった。

出身はベルリンのさらに東、国境のナイセ川に臨むグーベン。ポーランド側には発音が似たグビンという街がある。第二次大戦でのドイツ敗戦によって、ポーランドとの国境が西方の「オーデル・ナイセ線」へと食い込み、かつてのグーベンはナイセ川で分断。「父はポーランド側、母はドイツ側の生まれでした」とヴォンデさんは振り返る。

この分断が、ドイツ降伏後にベルリン郊外であった米英ソ首脳によるポツダム会談の結果であることは、この連載の前々回「ポツダム会談に冷戦の予兆 欧州秩序の再構築めぐり揺れた戦勝国」で紹介した。焦点となったドイツ・ポーランド国境問題で、欧州へのソ連の影響力拡大を危ぶむ英国のチャーチルは、オーデル川と支流の東ナイセ川を主張。だが、より西へというソ連のスターリンの要求が通り、ドイツ側の一つの街だったグーベンを貫く西ナイセ川になったのだった。

米英仏ソに分割占領されたドイツは冷戦下の1949年、米英仏側の西ドイツ、ソ連側の東ドイツに分かれて独立。ヴォンデさんはその5年後に生まれる。ソ連を中心とする東側にともに属した東ドイツのグーベンとポーランドのグビンの間では住民は行き来できたので、子供のころ父とよくグビンの市場へ買い物に行ったという。

独ソ戦で破壊され、瓦礫(がれき)が残り、雑草が茂るグビンの街を歩きながら、父は「ここにはすてきなレストランがあった。ここはブドウ畑だった」と、かつての実家辺りの景色を懐かしんだ。その父の姿をヴォンデさんは、悲しげに思い起こした。

「当時は父の気持ちを理解するのはほとんど不可能で、ばかなこと言うなあと思いました。ひどい戦争を始めたのはドイツなんだから、ひどい扱いを受けるのはしょうがないと思った。東ドイツの教育の影響かもしれませんね」

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください