情報通信技術の発展と海洋国家日本の可能性

2020年06月10日

地政学では、陸海空やサイバー空間など、さまざまな空間における政治経済的な支配をめぐる諸問題が研究対象となっている。その意味で、最近、“Ocean of Things(モノの海洋)”という言葉が注目されている。これは、サイバー空間とリアル空間の融合時代に注目されている「モノのインターネット」(Internet of Things, IoT)と呼ばれる概念の延長線上に生まれた。

IoTは、主にパソコン、サーバー、プリンターといったIT関連機器が接続されていたインターネットにそれ以外のさまざまなモノを接続することを可能とする社会のシステムを意味している。このなかで、海洋上のモノを、人工衛星を使ってインターネットに接続させるなどして海洋の監視などに役立てようというのがOcean of Thingsの含意である。

Shutterstock.com

Shutterstock.comインターネットの原型や全地球測位システム(GPS)の開発で知られるアメリカの国防高等研究計画局(DARPA)はこのOcean of Thingsプロジェクトを推進している。

2018年2月の段階では、このプロジェクトは潜水艦のような有人・無人の海中移動体の動きに対する海洋性の有機体の反応を調査し、そうした移動体の監視システムの構築に役立てようとするパルス計画(Persistent Aquatic Living Sensors, PALS, program)と呼ばれていたが、もっと広義のOcean of Thingsという言葉が使われるようになった。

船舶や潜水艦などの動きを監視したり、環境条件の変化データを収集したりするための小さくて廉価で環境負荷の少ないセンサーを海底、海中、海上に設置してその情報を人工衛星経由で収集・分析するものだ。潜水艦の監視にあたるといった軍事目的だけでなく、Ocean of Thingsは海水温度、波の高さ、気象条件などさまざまな情報を迅速に提供でき、科学研究のほかビジネスにも活用できるようになる。だからこそ、いまこの言葉が注目されている。

カメラやマイクロフォンなどほかさまざまなモニター装置を仕込み、データを回収できる浮遊体を海に設置して実際に監視する作業が計画されている。DARPAはメキシコ湾とカリフォルニア沖に3平方キロごとに一つの浮遊体を合計1000個設置する計画を2020年春からはじめる。

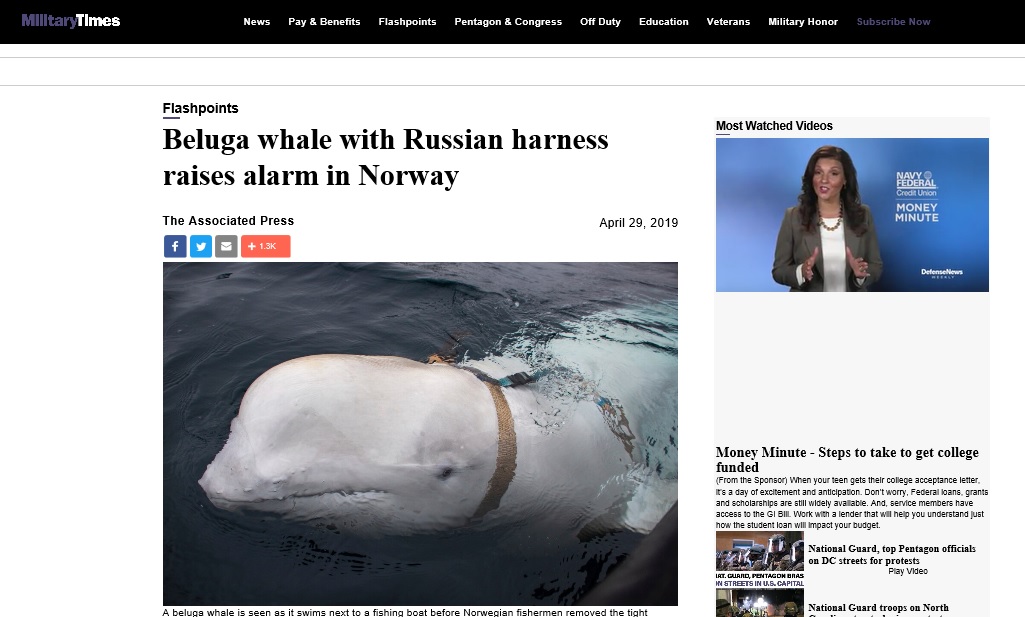

ロシア製とみられる首輪をきつく締めたシロイルカが発見され、ノルウェーの当局者に急を告げた。それがロシア軍基地からやってきたとの憶測が駆り立てられた

ロシア製とみられる首輪をきつく締めたシロイルカが発見され、ノルウェーの当局者に急を告げた。それがロシア軍基地からやってきたとの憶測が駆り立てられたただし、海軍がクジラやイルカを利用しようとしていることは間違いない。ネイヴィー・タイムズはデンマーク・コペンハーゲン発の2019年4月30日付の記事で、首輪をつけたシロイルカ(シロクジラ)がノルウェーの北極域で発見され、ロシアの軍事訓練を受けていたものとみられると伝えた。

2019年4月30日付の「ニューヨークタイムズ電子版」によれば、軍事作戦に動物を利用するのは決して珍しいことではない。冷戦下のソ連海軍は軍事利用のためにイルカを訓練していたが、そのプログラムは1991年以降にときどき停止されてきたという。米海軍は1960年代からシロイルカを含む海洋哺乳動物を研究し、修理作業や海底鉱山の発見などのさまざまの作業を行うよう訓練してきた。

いま注目されているのは、運航船舶の監視などの軍事面からのアプローチではなく、海洋の温度、波の高さなどの海上気象データや海洋汚染データといった豊富な情報収集を行い、地球環境保護に役立てるという

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください