スマホでオンライン授業でいいのか ボーダーフリーな大学の可能性を探る

2020年06月24日

文部科学省の調査(6月1日時点)によれば、大学などの高等教育機関の約90%(対面・遠隔の併用を含む)がオンライン授業を実施している。一見、大学はオンライン授業を実施しながら、授業の提供をできているように見える。

一方、小学校から高等学校では、休校中に家庭環境によって生じる学力格差、ひいては入試、特に(制度変更も予定されている)大学入試でも不利益を被ると予想される児童・生徒たちを総称して、早くも「コロナ世代」という呼び方が広まりつつある。

来秋からの9月入学に慎重な教育学者らからも、「コロナ世代という一生消えないレッテルを負わせてはいけない」という声が聴かれる。しかし、こうした主張を取り上げることによって、逆に新型コロナウイルス拡大前の「当たり前(Normal)」な状態には、あたかも教育上の格差は存在しなかったかのように響いてしまう。また、現在多くの大学でオンライン授業が実施されていることをもって、大学の教育は保障されているかのように見えるが、その中に格差は存在していないのか。

イメージ写真/smolaw/Shutterstock.com

イメージ写真/smolaw/Shutterstock.com大学でのオンライン授業は、20年前には技術的には可能になっていた。たとえば1996年に文部省(当時)は「マルチメディアを活用した21世紀の高等教育の在り方について」という懇談会報告書を発表し、大学間でのオンライン授業による単位互換性の可能性について言及している。

なぜ、オンライン授業はこれまで一般化しなかったのか。それには政府全体でのICT(情報通信技術)に見合った法制度の整備の遅れがあるだろう。可能な限りの在宅勤務が推奨された今回の事態の下でも、上司の「ハンコ」をもらうために出勤する会社員の姿が報道されていた。

今後、「With Corona」の状況でのオンライン授業は、「新しい状態(New Normal)」となることが考えられるが、大学のICT整備のばらつきにはもっと別の側面もあるように思える。それは、大学が1990年代からこれまでに大きく姿を変えてきたことだ。

イメージ写真/Evgeniia Primavera/Shutterstock.com

イメージ写真/Evgeniia Primavera/Shutterstock.com大学の変ぼうの発端と言われるのは、1991年のいわゆる大学設置基準の「大綱化」である。大綱化とは一般教育と専門教育の枠組みを緩め、自由な授業科目区分の開設を可能とするものだった。以降、大学の専攻名は多様化し、同時に新設大学が増加することになった。事実上、大学という業界の規制緩和となったのである。以降、授業の少人数化や双方向化をPRする大学広告も街にあふれるようになった。

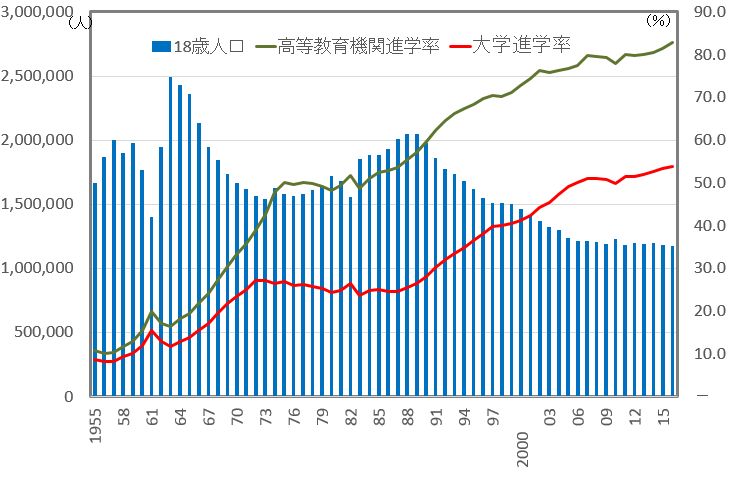

1990年には大学は507校だったのが、大綱化以降、2018年には782校にまで増加した。うち、私立大学が約77%を占める。この間に、国立大学も含め、大学の学費は高騰を続けている。大学の増加と反比例するように起きたのが、少子化の進行である。2018年度の高等教育機関への進学率は82.8%(大学、短期大学、高等専門学校)、大学進学率は53.7%に達する。

18歳人口と高等教育機関及び大学進学=出典:文部科学省『学校基本調査』(各年)

18歳人口と高等教育機関及び大学進学=出典:文部科学省『学校基本調査』(各年) 18歳人口が大学に全入可能になり、マイナスイメージのラベルを貼られた大学群がある。それが、全入が可能な「BF(ボーダーフリー)大学」、より広くは「Fランク」と呼ばれる大学群だ(予備校が名付けたといわれる)。

このような大学の中には、1990年以前の大学とは別な意味で学習意欲の低い学生、基礎学力の低い学生が籍を置く。日常の授業において常用漢字の読み書きができない、教員がかみ砕いて話す日本語が十分理解できない、四則計算ができなといった問題を抱える学生もいる。

イメージ写真/smolaw/Shutterstock.com

イメージ写真/smolaw/Shutterstock.comこうした問題を論じる際に、上野俊哉氏が『現代思想』2015年11月号(青土社)の「人文系BF私大を再活性化するためのいくつかのアイディア」の中で、「今の大学のキャンパスでもっと強調していいことは、知っているべき何かを知らないことは恥ずかしいことだという感覚、無知を恥じる感性かもしれない」と指摘していたことを付記しておきたい。かつて大学という堅固で巨大な構築物の中で、物を知る多くの人に囲まれて自分の知識、能力の無さに立ちすくんだような感覚は、こうした大学の中では起きないだろう。

このような大学でも、学費は決して低いわけではない。むしろ伝統と実績がある有名私学よりも高額な場合がある。そうであっても、「全入時代」だからこそ、大学卒業という学歴がないことで不利益を受けるということを懸念する保護者などが、場合によっては本人の意欲に反して、授業料と生活費を工面し、学生自身がアルバイトで学費をも賄うことでこうした大学に進学しているのだ。しかし、多くの時間をアルバイトに費やす結果、学修成果が乏しい学生も少なくない。

イメージ写真/paikong/Shutterstock.com

イメージ写真/paikong/Shutterstock.com私立大学ではかなりの割合の学生を一般入試ではなく、推薦入試で選抜しているところもある。定員を充足していない大学は、30%を超える(日本私立学校振興・共済財団、2018年)。

大学は学生を獲得するため、こうした学生たちに対して担任制など教職員による懇切丁寧な対応、高校まで以上の面倒見の良さ、これまでの学力や生活態度の改善・向上をうたい、保護者の期待を高める。対人関係に問題を抱える学生も多く、欠席が続く学生への対応に、こうした大学の勤務する教員は担任として本人や保護者への連絡を取り、時にはメンタル系の医療機関を紹介し、友人関係の調整にも対応している。

当然、こうした大学の学生は「お客様」として扱われる。実際、筆者がかつて勤務したある大学の学生要項にも「大学は高校とは違います。皆さんはお客様です」と書かれていた。

教員がサービスを提供する側にあると認識している学生に対して行う授業は、授業時の「着席指導」をいかに効率的に行うかが、90分授業を無事実施できるかどうかの分かれ目となる。他大学では、複数の教員が私語のやまない教室に出向き、授業中休みなく机間巡回をするというところもある。まさに、飛行中の機内で客室乗務員が、通路から左右の座席の乗客の様子に目配りするような状態である。

入学時の学力に問題を抱えていても、辞書のひき方、四則計算、英語の基礎などから始まるリメディアル教育が充実し、大学を卒業するまでに一定水準の学力の獲得が可能な大学もある。しかし、大学の教員は、高等学校までの学校の教諭とは異なり、学習指導要領を把握し、その内容の指導方法について訓練を積んできたわけではなく、そうしたカリキュラムが充実した大学や教員に巡り合う学生は幸運である。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください