日独“ハーフ”の牧野アンドレさんが世界で難民支援にかかわるようになった道のり

2020年06月27日

「ハーフ」という言葉から、皆さんは何を思い浮かべるだろうか?

私自身も父のルーツは韓国、母は日本の「ハーフ」だ(「新型コロナ禍の日本に漂う『差別』を正当化する異様な空気感」参照)。ひとくちに「ハーフ」と言っても、国籍や言語、育ってきた環境は人それぞれに異なる。それが、「ハーフ」という大きな主語でくくられることで、時にはその多様さまでが覆われてしまうことがある。

「日本では“ハーフ”というと、『○○できるんだろう』とルーツを“能力”に紐づけられることが、たびたびありました。僕の場合は、『当然、英語しゃべれるんだろう』という目で見られたりすること。それから、“ハーフ”というと“白人と日本人”というイメージを持たれがちで、その中でも“ドイツ人”じゃなくて“アメリカ人”と言われることが多かったですね。僕はドイツ人と日本人の“ハーフ”なんですけれど、小中学生くらいだと、“白人=アメリカ人”みたいな単純な図式を当てはめがちなのかもしれません」

そう語る牧野アンドレさん(26)は、これまでドイツやギリシャ、ヨルダンで難民支援に携わり、私たちの団体、Dialogue for Peopleにもインターンとして参加してもらったことがある、今はJIM-NET(日本イラク医療支援ネットワーク)イラク駐在職員として支援活動に力を注ぐ。

JIM-NETはイラクでの小児がんの子どもたちの支援を続けてきた団体だ。シリアでの戦争が始まってからは、緊急支援として、シリアから逃れて難民となってしまった人々も支えてきた。

大学時代に活動した、ギリシャ・イドメニキャンプで=牧野さん提供

大学時代に活動した、ギリシャ・イドメニキャンプで=牧野さん提供世界で避難生活を送る人々はいま、8000万人近いとされている。世界人口の1%、100人に一人が故郷を追われたことになる。私自身が取材で出会ったシリアの人々からは、「世界中に自分たちの居場所なんてない」という切実な声が届いている。「居場所」とは、単に雨風がしのげる場所ではない。人間として、尊厳を保てる場所であるはずだ。

牧野さんはなぜ、今の活動に至ったのか。その道のりを幼少期の体験からをたどっていきたい。

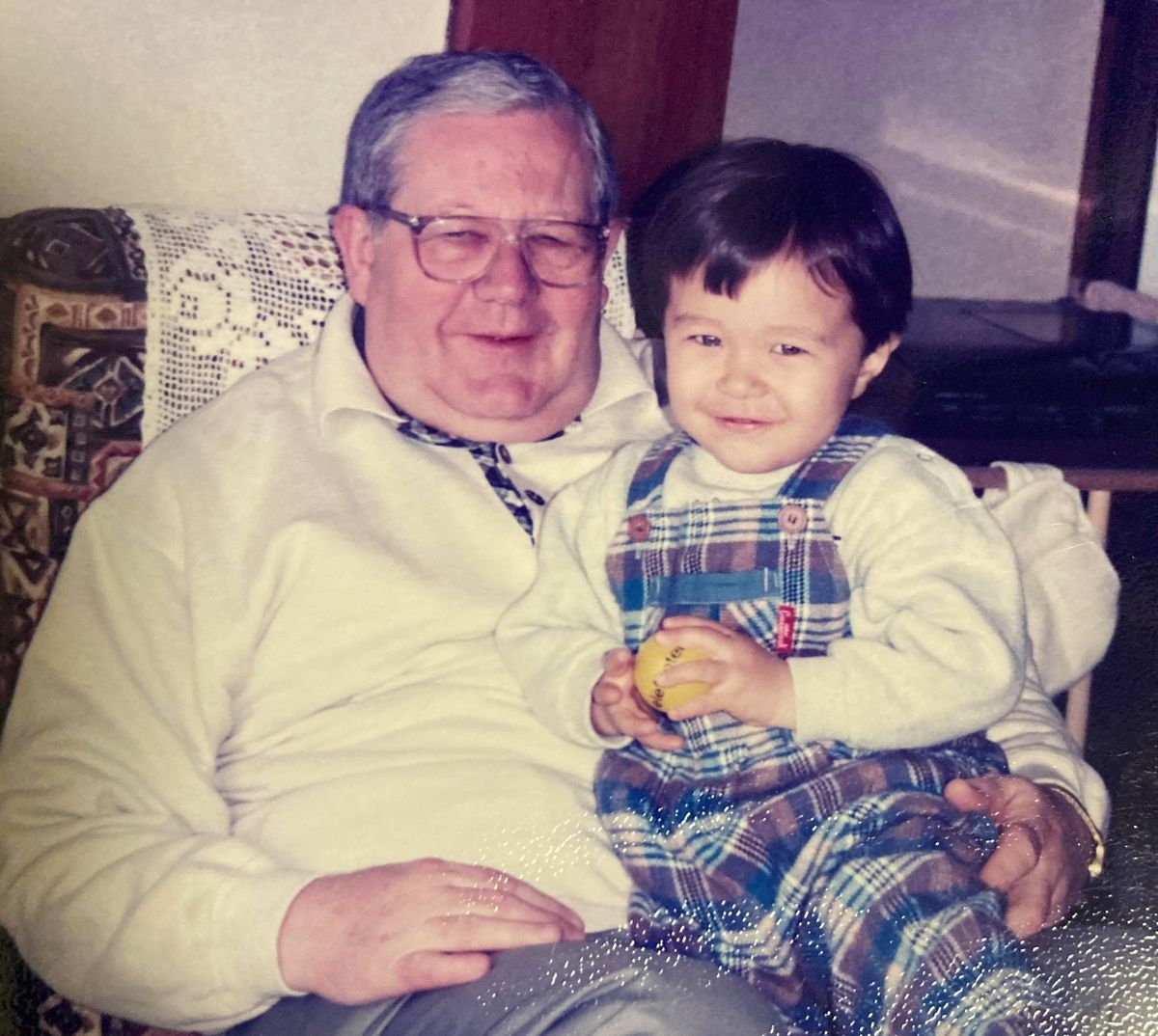

日本を訪ねてきたドイツの祖父と牧野さん=牧野さん提供

日本を訪ねてきたドイツの祖父と牧野さん=牧野さん提供「家庭内での両親の会話は、日本語とドイツ語が混ざっています。父は今、在日30年近いので、母は日本語で話しかけ、父はドイツ語で返す、という感じです。僕は母とは日本語で話し、父はドイツ語で話しかけてくるのですが、自分は日本語を返す、ということが多かったです。なので小学校低学年の頃も、ドイツ語で父が何を言っているのか理解はできたのですが、“話す”ということを学んだのは、この小学校4年生での1年間でした」

ドイツ語を話せないことで、最初は周囲とのコミュニケーションが上手くとれず、年齢は小学校4年生ながら小学校2年生のクラスに入った。

「自分の考えていることが通じない、ということもショックでしたし、教室で机の形がコの字型に並んでいたりと、授業のシステムも違う。慣れないことばかりで、家を出て学校へ向かう前に吐いてしまったこともあったぐらいです」

戸惑ったのは言葉や授業の仕組みの違いばかりではなかった。

「小学校3年生を1年過ごしただけの東京・八王子市のクラスでは、短期間で馴染み切れなかったこともあり、“外国人”と見られていました。ところがドイツに行けば、“アジア人”というくくりで見られる。周囲の見る目もがらりと変わるんです」

小学校2年生まで過ごした静岡県浜松市は、楽器メーカーや自動車メーカーなどの本社があり、工場で働く外国人労働者も少なくない。幼稚園や小学校にも、フィリピンやブラジルなど様々なルーツを持つ同級生がいたため、自分自身の見た目の違いも全く気にならなかった。

ところが、引っ越先の八王子市では、明らかに見た目で「違い」が分かり、「ハーフ」と呼ばれる子どもたちは、少なくとも当時認識している限りでは周りにいなかった。

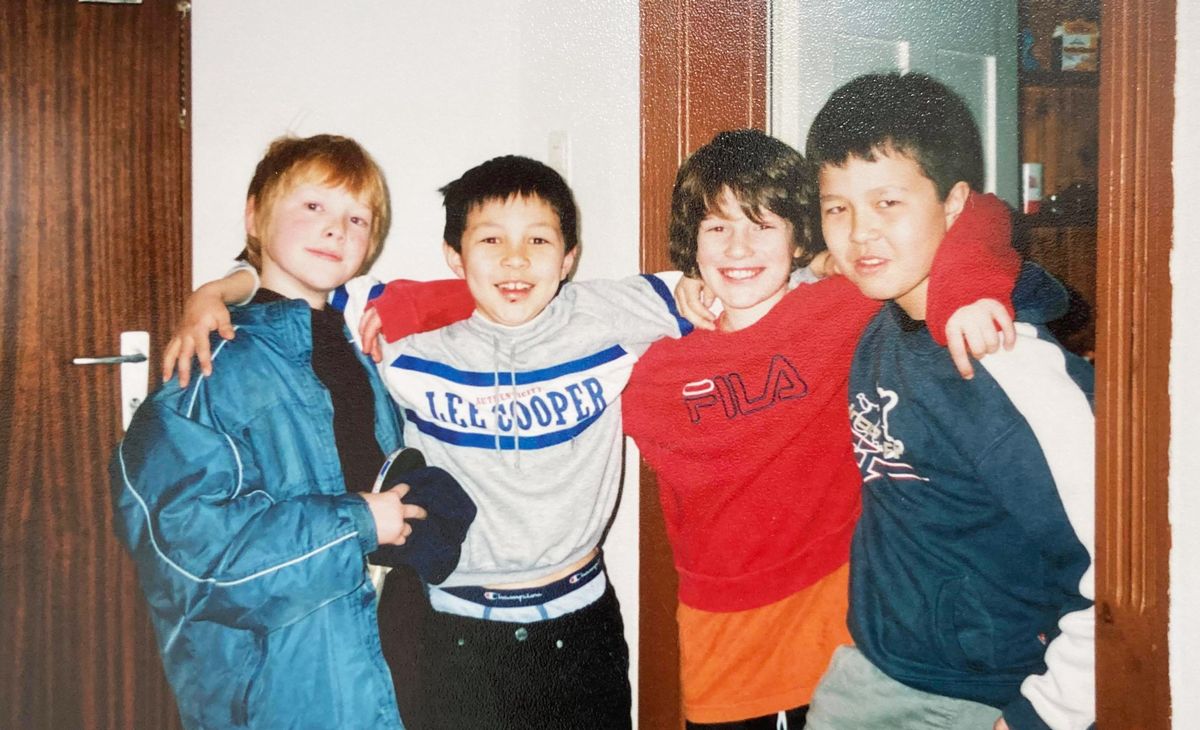

ドイツ、コンスタンツで過ごしていた頃(右が牧野さん=牧野さん提供

ドイツ、コンスタンツで過ごしていた頃(右が牧野さん=牧野さん提供コンスタンツから日本に戻ってからも、その「違い」をポジティブにとらえることができなかったと牧野さんは語る。

「歴史の授業の中でドイツのナチス政権について学んだとき、ちょうど同級生数人からいじめを受けていた時期とも重なっていて、『おいナチス』と名指しされたりすることがありました。自分は“違う”ものなんだ、“違い”が自分にとってマイナスなものなんだ、と感じてしまい、『なんでドイツのハーフとして自分を生んだの?』という話を親にしてしまったこともあったくらいです」

子どもの何気ない会話の中での、無知ゆえの言葉、と思う方もいるかもしれない。けれど、何かしら歴史の問題が表面化したとき、その国にルーツを持つ人をその国の“代表”のように扱ってしまうのは、ヘイトの構造と同じかもしれない。

ところが、中学校に入学すると、周りの目ががらりと変わった。

「なぜか中学生頃から、“ハーフかっこいい”という目線に変わるんですよね。海外のモデルや俳優にもアンテナが広がる時期だからというのもあるのかもしれませんが、ある意味羨望の眼差しで見られるようになったんです。周りの反応が一変してポジティブになったのは、それはそれで困惑はしました」

牧野さんは高校時代に1年間、ドイツ・フランクフルト郊外での留学も経験した。日本とは離れた環境でも、「違和感」は常につきまとった。「学校に行くと、ドイツ国籍も持っているけれど、“日本人”という枠で見られるんです。ドイツに行っても“ドイツ人”としては見られない。日本にいても“日本人”として見られない。やっぱり“違い”の方に目がいってしまうんですよね」

大学3年生のとき、再び留学したドイツには、中東をはじめ紛争地から多くの難民が逃れてきていた。2015年だけでも、その人数は100万人を超えたといわれている。

「当時も、自分の中で、“他者”ってなんだろう、人と“違う”ってどういうことなんだろう、と考えていた時でした。だからこそ、毎日のようにニュースになっている“難民”とくくられた人たちはどういう人たちなんだろう、と興味を持ったんだと思います」

当時暮らしていたベルリンでは、人口の1%が難民ともいわれていた。公園を散歩していても、中東系らしいヒジャブをかぶった人たちをより多く見かけるようになり、もはや「ニュースの中の出来事」ではなくなっていた。

「難民の人たちを歓迎する動きがある一方で、『難民を入れるな』という彼らへのバッシングもありました。“違う人”とくくって排斥しようとすること、“違う人”たちだからウェルカムじゃない、“違う価値観を持っている人”たちだからうちに来るな、と矛先を向けられることは、自分が経験してきたことと重なるものがあったんだと思います」

ベルリンの施設でボランティアとして食料配布の活動に携わった後、牧野さんは春休みにギリシャへと向かった。トルコから多くの難民がゴムボートで命がけの旅をした後にたどり着く、当時、最もニュースになっていた場所だった。

ギリシャ北部、ニアカバラキャンプで (C)Anton Sahler

ギリシャ北部、ニアカバラキャンプで (C)Anton Sahler

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください