「紛争解決請負人」インタビュー 伊勢崎賢治・東京外大教授、現場から次の一手

2020年07月18日

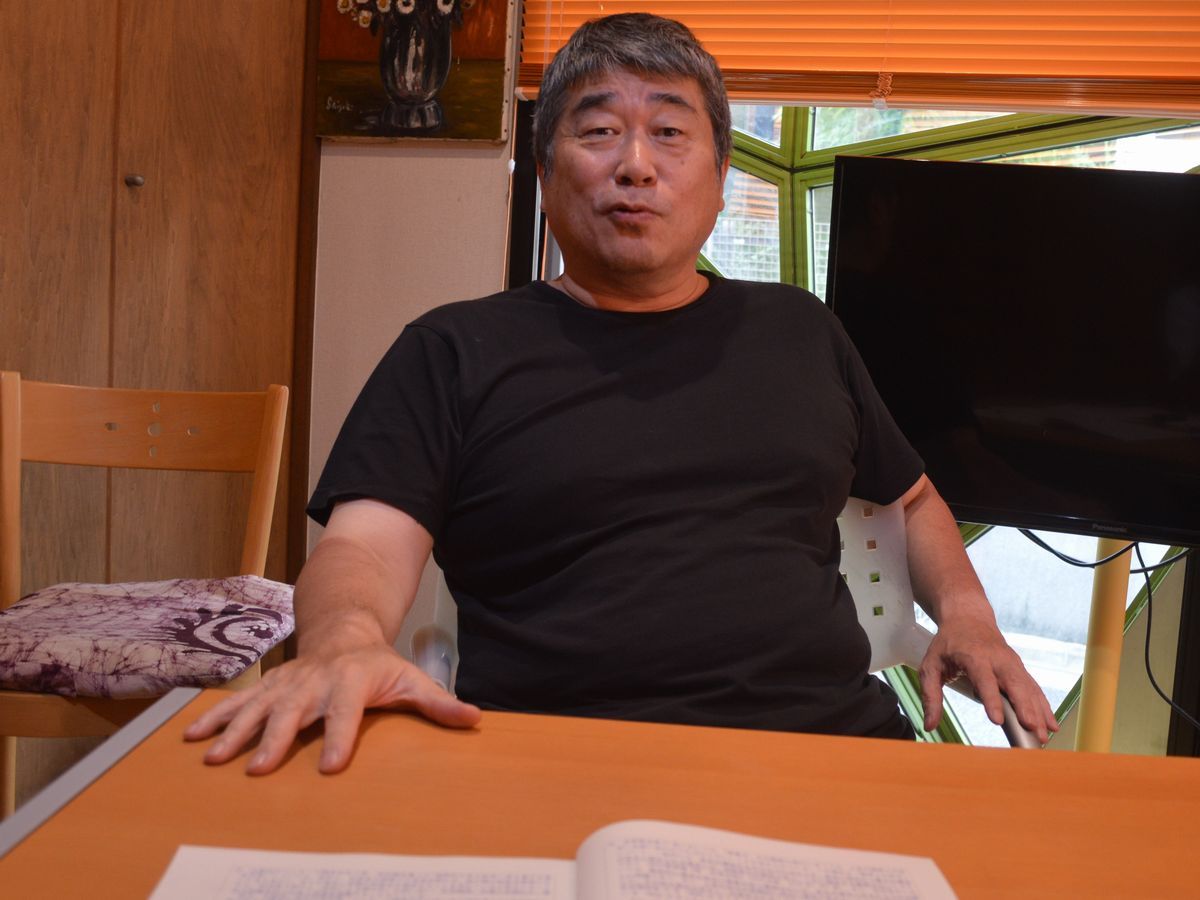

インタビューに応じる伊勢崎賢治・東京外国語大学教授=7月、東京都内。藤田撮影

インタビューに応じる伊勢崎賢治・東京外国語大学教授=7月、東京都内。藤田撮影国連や日本政府の代表としてアフガニスタンや東ティモールなどで平和構築に取り組んできた、東京外国語大学の伊勢崎賢治教授(国際関係論)。多様化する「紛争」から弱者を守ろうと発展を続ける国際法に比べ、立ち遅れている国内法の整備を訴え続け、このたび国会議員と連携してついに法案まで作り上げた。紛争地での現場感覚から日本に変化を迫り続ける63歳の「解決請負人」に、近況と信念を聞く。

――伊勢崎さんといえば世界の紛争地を飛び回るイメージですが、最近は永田町方面でも目立っていますね。

「国際人道法及び国際人権法の違反行為の処罰等に関する法制度」を築くよう政府に義務化する法案をまとめました。山尾志桜里衆院議員と協力し、法案の骨子を衆院法制局が作ってくれました。「制定を国会に求める会」を4月に山尾さんや弁護士の方々と立ち上げ、発足集会には与野党から国会議員や元議員が10数名、中谷元・元防衛相や山本太郎さんも出席しました。

紛争から人権を守るための国際的な条約について、日本が批准をしているのに、違反行為の処罰のために国内法を整備していない分野が膨大にあります。その立法作業は大変なので、まずは政府に法整備を求める議員立法を超党派で通すのが現実的かなと。この法案は政府に対し、立法のための調査と法案提出を「○年後」までに求める内容になっています。

――「国際人道法」や「国際人権法」という言葉にふつうの人はなじみがないので、そこから説明してください。

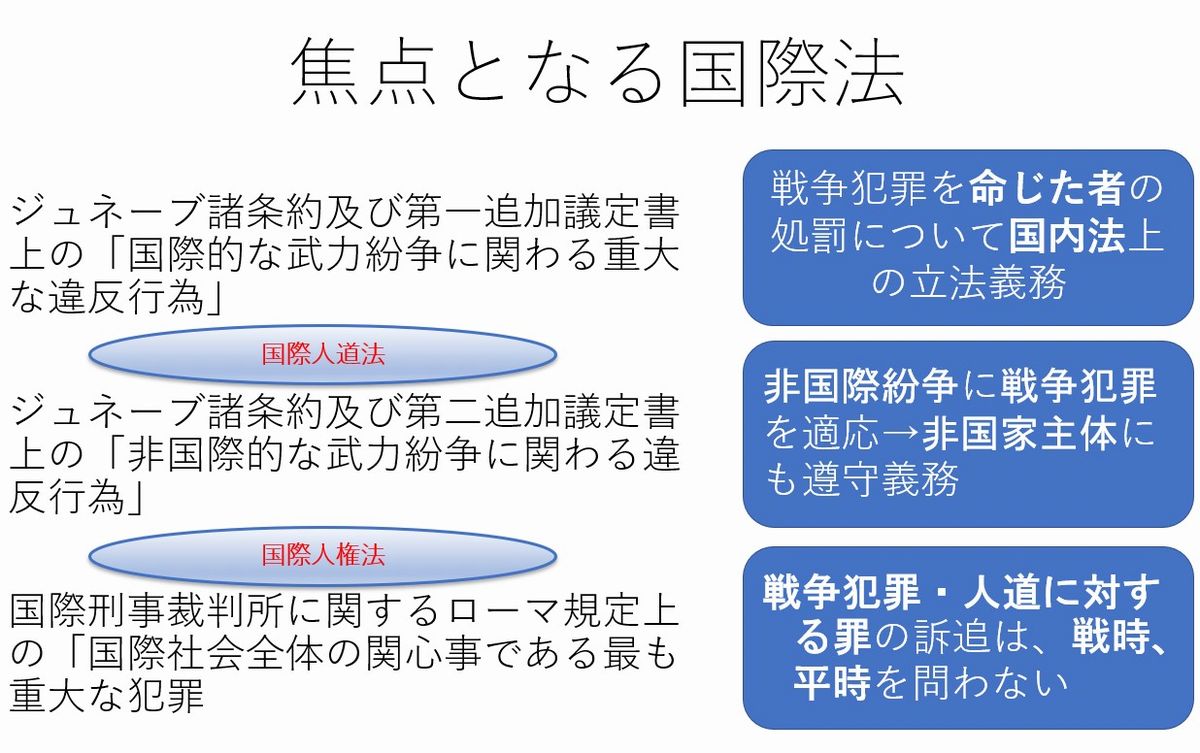

国際人道法とは、戦争の際に非人道的な行為を禁じ、捕虜や住民を保護するなど、戦時に人権を守るための国際法の分野です。こうした戦争犯罪を処罰するため、ジュネーブ条約は参加国に国内法を整備するよう定めています。そしてこのジュネーブ条約の対象は、伝統的な紛争の主体である国家から、内戦などに関わる非国家組織へと広がってきました。

非人道的な犯罪を罰するための国際法の発展についての説明=伊勢崎氏提供

非人道的な犯罪を罰するための国際法の発展についての説明=伊勢崎氏提供こうした組織的な人権侵害では指揮者の責任を厳しく問う必要がありますが、それを戦時だけでなく平時にも広げた国際法の分野が、国際人権法です。国際刑事裁判所(ICC)を設ける条約であるローマ規程が2002年に発効し、いま締約国は約120。まず自国で裁くことが前提で、裁く意思や能力がその国にない場合にICCが管轄することになっています。

――平時の組織的な人権侵害といえば、最近では米国で白人警官の暴行により黒人が死亡した事件への批判が世界に広がっています。

米国のケースは、まさに特定の民族や人種に危害を加えるヘイトクライムをどう防ぐかという問題です。第二次大戦の前から行われていたナチス・ドイツによるユダヤ人虐殺が典型です。日本でも戦前の関東大震災の際に多くのコリアンが殺され、今も在日の人々に対するヘイトスピーチがまかり通っています。よそ事ではありません。

米国で白人警官の暴行により黒人が死亡した事件を批判するBLM(Black Lives Matter)のデモ=6月、米ニューヨーク。朝日新聞社

米国で白人警官の暴行により黒人が死亡した事件を批判するBLM(Black Lives Matter)のデモ=6月、米ニューヨーク。朝日新聞社私は世界各地の紛争防止に国連や日本政府の代表として携わってきましたが、差別によるヘイト(憎しみ)は少数者に対する迫害と、それに反発する少数者によるテロという悪循環を生みかねません。近年は各国が自国第一主義やコロナ禍で内向きになり、排外主義が危ぶまれる中で、ヘイトクライム対策は急務です。

――日本はICCのローマ規程に2007年に参加していますが、ヘイトクライムに対処する法整備がまだなのですか。

はい。政府は今の刑法でほぼ対応できるという立場ですが、国際的な関心事であるヘイトクライムに対し、より厳しく対処するという考え方の法体系がそもそもありません。ヘイトスピーチの規制は表現の自由との関係が議論になりますが、実際に危害を加える行為には一線を引いて処罰が必要です。同じ締約国のドイツでは国内法の「国際刑法典」を作って対応しています。

大切なのは、ヘイトクライムを国家や民間の組織が犯した場合、実行した部下よりも重い罰を幹部に科すといった形で、犯罪の指揮者の責任をより重く問うことです。対象となる犯罪を具体的に定める法整備は政府に委ねますが、例えばある集団を排除すべしとネットを通じて訴える団体のメンバーが、実際にその集団に危害を加えるケースが考えられます。

――この法案では、海外に派遣された自衛隊員が過失によって現地住民を死傷させた場合の処罰規定を設けることも求めていますね。この「法の空白」も伊勢崎さんは以前から問題視されていました。

これは国際人道法の方の話ですね。長くなりますが……(笑)。

まず2000年に、独立前で国連の暫定統治下にある東ティモールに地方組織のトップとして赴任しました。国連平和維持活動(PKO)の部隊が各国の軍から来ていたのですが、困ったのが(自衛隊でなく他国の)兵士による地元女性へのセクハラで、小規模なデモは日常茶飯事。その度に私が住民たちへの説明の矢面に立つわけです。

2002年3月、東ティモールに戻る難民たちを検問する国連PKOの隊員(右端)=東ティモール・バトゥガデ。朝日新聞社

2002年3月、東ティモールに戻る難民たちを検問する国連PKOの隊員(右端)=東ティモール・バトゥガデ。朝日新聞社私の説明というのは、「まあ冷静に。問題を起こした兵士は本国へ送還したが、本国できちんと裁かれる。PKOに各国から派遣された兵士が起こした犯罪への対処について、国連地位協定という決まりでそうなっているから」というものです。もちろんその前提として、各国にそういう法制度があることが前提になります。

2003年からは日本政府特別顧問としてアフガニスタンへ行きました。米国の「テロとの戦い」で政権が崩壊したアフガンの戦後復興支援で武装解除に携わり、新政権発足まで見届けました。米軍が駐留を続けるためのアフガン政府との14年に至る地位協定の交渉を見ていて、自衛隊が海外に出る場合はどうなんだろうと、逆に日本のことが気になりました。

2004年9月、武装解除のための小銃を持って並ぶアフガニスタンの兵士たち=カブール郊外。朝日新聞社

2004年9月、武装解除のための小銃を持って並ぶアフガニスタンの兵士たち=カブール郊外。朝日新聞社――それで調べたら、海外で自衛隊員が過失により現地住民を死傷させても日本で裁けない「法の空白」があったと。

ええ。絶句しました。PKOで私たちがあれだけ現地住民に頭を下げて説明したことが、自衛隊でできていなかった。自衛隊は1992年のカンボジア以来PKOに派遣してきましたが、私が国連の責任者ならそんな武装組織は参加させません。自衛隊が参加したハイチPKOの責任者だったブラジルの将官に伝えたら知らず、「オーマイゴッド」と驚いていました。

自衛隊は2017年に南スーダンPKOから施設部隊が撤収しましたが、これも内戦の停戦合意が危うい状況が続く中で、過失事故が起きても日本で裁けない矛盾が露呈することを日本政府が危ぶんだのが大きい。特に派遣の中心となる陸上自衛隊はよくわかっているから、最近は現場で部隊が活動するようなPKOの話が出てこないんだろうと思っています。

2016年11月、南スーダンPKOに参加した陸上自衛隊の隊員=ジュバ。朝日新聞社

2016年11月、南スーダンPKOに参加した陸上自衛隊の隊員=ジュバ。朝日新聞社それでも自衛隊の部隊は今も、国際的な海賊対処行動の支援でアフリカのジプチに派遣されています。駐留のため日本と結んだ地位協定でジブチが裁判権を放棄しているのは、こうした過失犯が日本で裁かれることが前提であるはずです。現状での自衛隊派遣は国際法違反であり、受け入れ国に対する詐欺に等しく、早急に是正すべきです。

――自衛隊の海外派遣は、海外での武力行使を禁じる憲法9条の縛りで国際法上の紛争当事者にならないようにしているので、紛争時の国際人道法の適用について話がややこしくなっているのでは。

確かに、かつて停戦合意の下で中立の活動が前提だったPKOと国際人道法の関係は曖昧でした。しかし実際には戦闘に巻き込まれることがあったため、1999年に国連事務総長がPKO部隊は国際人道法の対象だと告示しました。PKOでは人権保護のため中立にとどまらない活動も増えており、国際人道法の下に置かれる重要性は一層増しています。

また、PKOに限らず海外での自衛隊の活動でもし現地住民を死傷させたら、過失であっても日本側ですら裁かれないのは人権軽視だとして地元の不満を高め、駐留を難しくするでしょう。在日米軍関係者による事故で、米国側で裁かれる場合でも日本の法律が及ばないというだけで住民の不満が根強いですが、それ以上にひどいことを日本は外国にしているわけですから。

――そこで、ご提案の「国際人道法及び国際人権法の違反行為の処罰等に関する法制度」をどう具体化するか。難しいのはやはり、戦前の軍国主義への反省から生まれた憲法の下で、軍隊ではないという建前の自衛隊との関係です。憲法は特別裁判所の設置を禁じているので、戦前に軍隊内で犯罪を裁いた軍法会議を復活させるなら改憲が必要になります。

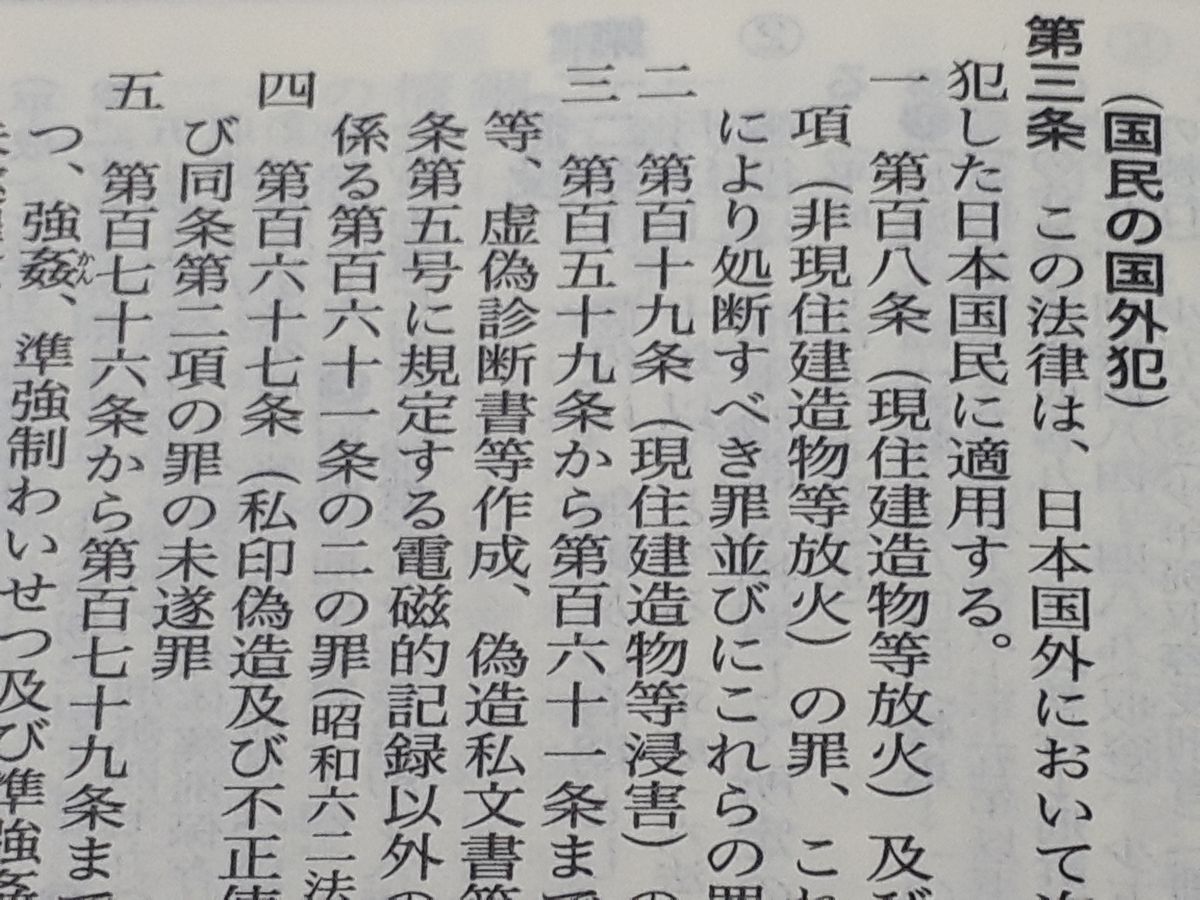

私たちがまとめた法案では、軍法会議設置までは求めていません。まずは自衛隊が国際貢献のためであれ海外で活動するのに最低限必要なこととして、国外での過失による死傷事故を国内で裁けるようにすること。これは国外でのどのような犯罪が国内で処罰できるかを列記した刑法の「国外犯規定」を改正し、処罰対象を広げることで対応できます。

刑法の国外犯規定の条文。六法全書(有斐閣)より

刑法の国外犯規定の条文。六法全書(有斐閣)よりしかしこれだと、死傷事故を起こした自衛隊員が個人として裁かれ、厳しい上下関係の中で事故の原因となる活動を命じた上官の責任が問われない矛盾が起きかねません。そこは今後の課題ですが、まずはそうした上官の責任を、ジュネーブ条約やICCのローマ規程といった国際法が禁じる非人道的な犯罪について、自衛隊でも問えるようにしていきます。

――最後に改めて、日本がこうした法整備を急ぐべき理由についてうかがいます。

様々な形の紛争から人権を守らないといけない時代で す。国家間の戦争や内戦、それに伴う難民、そして最近の国際社会の分断傾向……。国際法はそうした事態の発生を防ぎ、悪化させないために、戦時か平時かを問わず、民族や人種、宗教を理由に集団に危害を加える非人道的な行為を禁じるよう、各国が協力して発展してきました。

日本は国際貢献のためだけではなく、今後の日本自身のためにも、こうした国際法の流れを生かして国内法を整えるべきです。少子高齢化で移民との共生も増えていく日本社会が、内向きにならず国際基準で人権を守る姿勢を国内外に示すのです。こうした法整備ができない国が、他国の人権問題を批判しても説得力を持ちません。

まとめた法案を前に語る伊勢崎賢治・東京外国語大学教授=7月、東京都内。藤田撮影

まとめた法案を前に語る伊勢崎賢治・東京外国語大学教授=7月、東京都内。藤田撮影有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください