豊臣秀吉の日本を憎む、伊藤博文の日本は嫌いだ、しかし……

2020年07月11日

*この記事は筆者が日本語と韓国語の2カ国語で執筆しました。韓国語版(한국어판)でもご覧ください。

乗松雅休(1863-1921)=筆者の講義資料

乗松雅休(1863-1921)=筆者の講義資料私たちは、豊臣秀吉の日本を憎む

また、伊藤博文の日本は嫌いだ

だが、乗松雅休の日本は愛している

最近、筆者と乗松について話した友人は、昨今の日韓関係を意識して、「安倍首相の日本も嫌いだ」と付け加えたいくらいだと冗談交じりで言ったのだが、それはともかく、乗松雅休こそは日本との関係が最も不幸な時期に朝鮮に住み、朝鮮人と哀歓を分かちあった日本人伝道者である。

自らは徹底した清貧生活を送りながら、すべてを隣人のために献げ、朝鮮人への愛を実践した人物である。聖者にも近い彼の伝道は、当時の朝鮮と日本の境界を越えて人々に感動を与えた。

乗松雅休が設立した水原同信教会、2013年春、明治学院大学の同僚と訪問した=筆者提供

乗松雅休が設立した水原同信教会、2013年春、明治学院大学の同僚と訪問した=筆者提供彼は1863年8月25日に現在の愛媛県松山に生まれた。二十歳代で新しい未来を夢見て上京し、すぐにキリスト教に接し、1887年に「日本基督公会」で稲垣信 (1848-1926) 牧師から洗礼を受けた。続いて明治学院神学部に入学し、「日本基督教一致教会」で教役の道を歩んだ。

乗松雅休が修学した明治学院神学部の草創期の校舎、現在明治学院大学の白金キャンパスの歴史記念館=明治学院所蔵、筆者提供

乗松雅休が修学した明治学院神学部の草創期の校舎、現在明治学院大学の白金キャンパスの歴史記念館=明治学院所蔵、筆者提供明治学院在学中に、英国系の信仰運動グループであるプリマス・ブレザレン(Plymouth Brethren、キリスト教同信会)に参加し、日本の各地で開拓伝道活動をした。そして、日清戦争直後に朝鮮宣教を志願し、単身朝鮮に渡った。彼は日本人プロテスタント最初の海外宣教師である。

ソウルと水原地域で活動を開始し、同じ教派の日本宣教師ブランド(H.G.Brand)などの支援を受けて、1899年9月には新約聖書ローマ書を出版したりしている。

乗松が朝鮮に来た時期は、いわゆる「乙未事変」(いつみじへん 1895年10月8日、朝鮮王朝高宗の王妃閔妃(びんひ)を一部の日本人浪人たちが殺害した事件)の直後で、朝鮮人の日本人に対する感情が非常に悪い時期だった。

彼は、協力者チョ・ドクソンに朝鮮語を学びつつも、さっそく町に出て伝道を開始した。しかし、朝鮮人の冷遇は想像を絶するもので、甚だしくは泊まる場所すら求められず、寒天に野宿をする日々が続いたという。

しかしそれでも、彼はひたすらキリスト教伝道者として朝鮮人を理解し、愛を実践によって伝えようと最善を尽くした。

独身で活動していた乗松は、その後日本に帰って結婚し、やがて夫婦揃って朝鮮に戻ってくる。そして、1900 年、京畿道水原に小さな家を用意して、伝道活動を再開した。

彼は新婚の家の庭に柿の木を植えた。数年後に柿が実るようになったとき、彼はそれを収穫して、半分を隣家に持っていった。柿の木の根が地中で敷地の閾を越えて養分を得て実を結んだのだから、半分は隣の取り分だという意味だった。これに感動した隣人は、それから乗松の人柄と信仰に心酔し、彼の伝道を受け入れたと伝えられている。

乗松は貧しかった。わずかな宣教費すらほとんどを、自分以上に貧しい隣人の植民地朝鮮人を助けるために使った。食事をとることもままならず、貧しい暮しがながく続いた。

そんなとき、乗松夫人は、空腹な朝鮮の青年たちや同僚伝道者たちになにか食べものを提供するために、自身の髪を切って食事の費用を捻出したことも一度や二度ではなかったという。

そんな生活のため、ついに夫人は栄養失調で病いを得て、三十三歳の若さで、膝下に幼い四兄妹を残して死去し、水原に埋葬された。

乗松雅休夫婦の墓と記念碑=筆者提供

乗松雅休夫婦の墓と記念碑=筆者提供夫人と死別し、自らも栄養失調に加えて肺結核にかかった乗松は、1914年に帰国を余儀なくされる。しかし1919年の3.1独立運動のときには、朝鮮総督府の政策に抗議する意見を堂々と周囲に説いたという。

1921年2月12日、享年五十七で死去。遺言で彼は水原の地に葬られることを懇願した。

彼の生涯に感動した日本の企業家で白洋社の創設者五十嵐健治などの尽力で朝鮮に埋葬された。最初は水原の「光教山」麓に墓が作られたが、現在では移設されて、彼が設立した水原同信教会の敷地内にある。

そこには、次のような記念碑が建てられている。

在主故乗松兄姉記念碑

生為主死為主始為人終為人其生涯忠愛己帯主使命而舎其一切所有夫婦同心伝福音於朝鮮数十年風霜其苦何如心肺疼痛皮骨凍飢手足病敗其於朝鮮犠牲極矣然動静惟頼主甘苦不改楽其生涯祈祷与感謝也得我多兄弟同会于主主名得栄其生涯苦而亦栄矣臨終口不絶朝鮮兄弟願遺其骨於朝鮮此所以為我等之心碑而至於主再臨之日也与

曽田嘉伊智(そだ・かいち 1867-1962)は、韓国孤児の父である。

1921年に鎌倉保育園京城支部の孤児院長として赴任し、長きにわたって朝鮮孤児を育てたが、植民地で孤児の世話をする彼に対する周囲の白眼視は尋常でなかった。

戦争末期の困難な時期には、孤児たち食料を与えるために日本の軍部隊を回って支援を請うたこともあり、また、孤児に対する彼の献身に感動した匿名の朝鮮人篤志家の援助もあったという。

彼の手によって成長した朝鮮人孤児は、数千人にのぼる。それらすべての者が、曽田を天から送られた父と呼んだ。

山口県出身の曽田は、若い頃には自由奔放な生活をした。若くして故郷を離れて外航船の船員などを務め、日清戦争後には日本の植民地となった台湾に移住、そこでも放蕩生活をした。特に酒癖が悪かったという。

ある日、彼は泥酔して路上に倒れたまま命が危うい状況に陥ったが、誰かが彼を助けて旅館に移し、治療して回復させた後、忽然と去っていった。後にその者が朝鮮人だという事実を知った彼は大きな感動を受ける。

YMCA時代の曽田嘉伊智、前列右から三番目=「永楽保隣院」所蔵、筆者のFBより

YMCA時代の曽田嘉伊智、前列右から三番目=「永楽保隣院」所蔵、筆者のFBよりこれがきっかけとなり曽田は朝鮮に渡り、YMCAで日本語教師として活動した。過ぎし日の愚行を反省した彼は、YMCAリーダーとして朝鮮人の多くの尊敬を受ける李商在(イ・サンジェ、1851-1927)の影響でクリスチャンになった。

「日韓併合」以後にも、朝鮮人の抗日独立運動について徹底的に理解を示し、特に朝鮮総督府の民族運動家弾圧に対して、直接総督府を訪問し抗議して、自身が苦難をうけることもあった。

さらには、孤児院活動を通して、自分が世話をした孤児のなかから独立運動に従事する人物が輩出されたことを誇りに思うと述べたこともある。

曽田嘉伊智が日本語教師として活動したときのソウルYMCA会館=筆者の講義資料より

曽田嘉伊智が日本語教師として活動したときのソウルYMCA会館=筆者の講義資料より8.15以降、曽田自身は日本に帰り、日本政府と社会に対して植民地支配の歴史の悔い改めの運動をおこなった。一方で、彼の妻はまだ韓国に残り、孤児の世話をしていた。

1950年1月、夫人がソウルで死去した。しかし、彼は夫人の葬儀式にも参加できなかった。当時、日韓には国交がなく、民間人が自由に往来することができない状況だったのだ。

もう高齢であった彼の願いも韓国に戻ることだった。そして最終的には、彼が育てた韓国人孤児たちと韓国キリスト教界の努力で、1961年にその願いは果たされる。韓国側の公式招待により、解放後、ほぼ初めての民間人として韓国訪問がおこなわれた。そして韓国にとどまったまま、1962年3月28日にソウルで死去した。

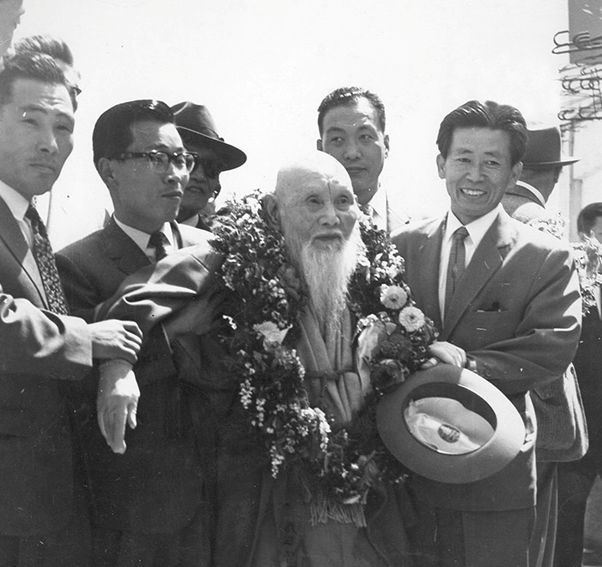

1961年ソウルに到着した曽田嘉伊智、前列右から二番目=「永楽保隣院」所蔵、筆者のFBより

1961年ソウルに到着した曽田嘉伊智、前列右から二番目=「永楽保隣院」所蔵、筆者のFBより彼は現在、妻と一緒にソウルの楊花津外人墓地に眠っている。主に欧米の宣教師が埋葬されているこの墓地に、日本人が葬られた唯一の例である。

乗松雅休も曽田嘉伊智も、日韓関係の良きにつけ悪しきにつけ、そのただなかにいる私たちを教え導く先駆的人物である。彼らは日韓の歴史のなかに永遠にその名をとどめ、生き続ける存在である。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください