神津里季生・山口二郎の往復書簡(7) 働く人たちが声があげることが必要

2020年07月09日

私は法政大学の山口二郎教授との間でここ数年、「一強政治の弊害に歯止めをかけるためには、旧民主党勢力が一体となって力を持たなければならない」という思いを共有しつつ、幾度となくやりとりをしてきました。善後策も模索してきました。しかし思うに任せない状況が続くなかで、コロナ禍を迎えてしまいました。日本の政治はいったい何をしようとしているのか? いったいどこへ行こうとしているのか? 社会におけるあらゆる事柄がこれまでの延長線上では対処不能なことは明らかです。長期戦の先のトンネルの出口を渇望し、山口教授と(できれば2週間おきくらいに)書簡の往復をお願いした次第です。今日はその第4回目です。

東京・渋谷のスクランブル交差点では、東京都内で新型コロナウイルスの新規感染者が100人超になったことを伝える電光ニュースが流れていた=2020年7月2日、東京都渋谷区

東京・渋谷のスクランブル交差点では、東京都内で新型コロナウイルスの新規感染者が100人超になったことを伝える電光ニュースが流れていた=2020年7月2日、東京都渋谷区山口二郎先生

依然としてすべてがもやもやした感じの中にある日々です。新型コロナの感染者数が再び高位にあるなかで、なぜ政府や東京都は緊急事態としての対応を明示しないのか、多くの人々が率直な疑問を抱いています。

もしかしたら感染者数の増は、検査の数そのものが増えているからかもしれない。でも、それならそれでわかりやすい説明があってしかるべきではないか……。人々にとって、依然として全体像がよくわからないという状況は、コロナ禍がはじまってもうすぐ半年になろうかという今も、全く変わりがありません。

「緊急事態宣言や東京アラートの解除は何を意味していたのか、大きな疑問を感じます」と先生は前回の書簡「『やったふり』の政治家や政府は当事者が声を上げなければ変わらない」で述べられました。私も全く同感です。

そしてこれは先生にさらにお尋ねしたいところですが、古今東西、為政者の歴史は人々の不安を利用し続けてきた歴史のように思えます。生殺与奪は自分の手中にある、と思わせることは、不安におののく人々の「おかみ頼み」の気持ちを増幅してきたことは間違いありません。

しかし、ながい人類の歴史の中で、そういうことの繰り返しはそろそろやめにしなければならないのではないでしょうか。民主主義のマインドを着実におのが心に育ててきた人々からすれば、今回の、通天閣やレインボーブリッジを真っ赤にしたりする手法も、どこか怪しげに映ったのではないでしょうか。

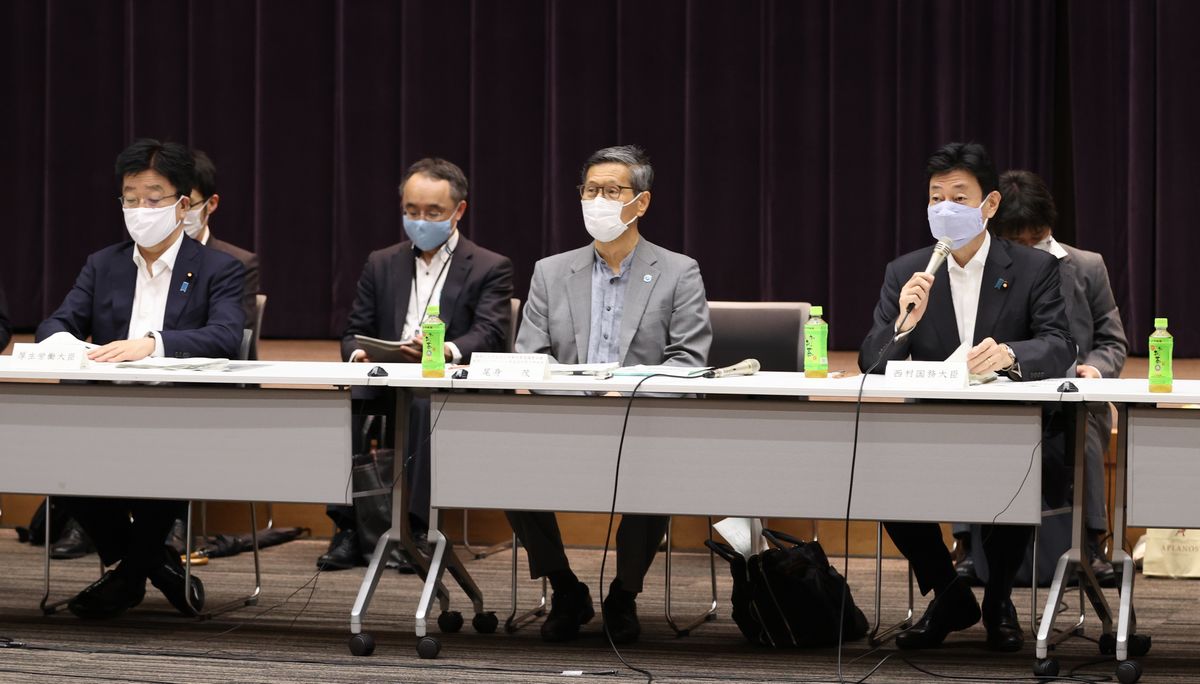

新型コロナウイルス感染症対策分科会の冒頭、あいさつする西村康稔経済再生相(前列右)。同中央は尾身茂分科会長、同左は加藤勝信厚労相=2020年7月6日、東京・霞が関

新型コロナウイルス感染症対策分科会の冒頭、あいさつする西村康稔経済再生相(前列右)。同中央は尾身茂分科会長、同左は加藤勝信厚労相=2020年7月6日、東京・霞が関政府の専門家会議が廃止され、専門家の方々は分科会に含まれる形となりました。しかしこのコロナ禍の初期に、専門家会議の説明や提言を受けて、政府は何をどのように人々に伝えたのか? 結果的に人々の恐怖を恣意的にコントロールするようなことになってはいなかったか、十分に検証されることが不可欠です。

民主主義の国に生きる私たちには「知る権利」があります。民度の高さを海外に自慢するより前に、民度の高い国民に対しては情報を閉ざすことなくフルに説明する。当たり前の責任が政府にはあります。

PCR検査や抗原検査を当たり前のように受けられるようにすることが、いまだに実現できていません。いったい自分は感染しているのかいないのか、それを知ることができる体制の確立は、感染リスクの高い場面に出ざるを得ない人々にとって切実です。

感染症対策と経済・生活の復興は二項対立ではありません。これを両立させるためには検査の拡充とその明示は不可欠です(論座「感染症対策と経済復興の二項対立を克服しコロナ後の新しい道を拓きたい」参照)。ましてや、新型コロナウイルス接触確認アプリに登録した人が警報を受け取ったら即、検査を受けられるようにするなどは、当然のことではないでしょうか。

ドライブスルーのPCR検査=2020年7月7日、さいたま市北区の大宮医師会

ドライブスルーのPCR検査=2020年7月7日、さいたま市北区の大宮医師会 そもそも日本では、インフルエンザに年間で約1000万人がかかり、3000~10000人が亡くなっているという事実があるのです。その一方で、いつまでも新型コロナウィルスへの恐怖心がなくならず、経済が沈み、自殺者が相次ぐようなことはあってはなりません。

ここでもう一つ先生の前回書簡から引用したい言葉があります。それは、「自分たちの声を聞かせたい(make voices heard)というエネルギー」です。

為政者は人々を漠然たる不安にさらしておくことの方が都合がいいのかもしれませんが、こちらはそういうわけにはいきません。命と生活がかかっているからです。

たしかに最近の多くの日本人はデモや集会を好みません。労働組合の多くの組織でも人を駆り出す役員の苦労は年々増しています。しかし、聞いてもらいたいことが少なくなったり小さくなったりしているわけではもちろんありません。むしろ漠然たる不安にさらされるなかで、じわじわと高まっているとみるべきです。

ためらわずに声を発していくことが、今なによりも必要です。人々のイニシアチブが発揮されるべきときなのです。

労働組合の立場で言うならば、働く者がもっと「自分たちの声を聞かせる」ために積極的に声をあげていくことが不可欠であり、これは時代の要請でもあると思います。残念ながら日本の雇用社会は、使用者側の都合があまりにも優先してしまってきています。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください