「ITの街」鯖江の自信とこれまでの取り組みが結びつきオンラインでコンテスト開催へ

2020年07月22日

新型コロナウイルスの感染拡大が深刻化して緊急事態宣言も出て、これまでのような日常はどうやら簡単には戻らないのだと覚悟し始めたころ、ふと心配になったことがあった。

福井県鯖江市の若者たちがこの10年あまり、毎年秋に続けて来た「地域活性化プランコンテスト」は今年、どうなってしまうのだろう?

――眼鏡の生産というキラーコンテンツはあるものの、シャッター商店街という言葉が飛び交う時代にあって、鯖江の街おこしを自分たちならではの手作りの方法でやってみたい。それなら、全国の大学生たちに鯖江に来て、現地を見て、市民の声を聞いてもらい、議論を重ねたうえで具体的な活性化策の提言を受け、牧野百男市長ら市役所に現実化してもらおう。

そうした思いから、「市長をやりませんか?」とうたったコンテストは綿々と続いて来た。

「遣東使」、眼鏡を鎖状につなげてのギネス記録挑戦、中国との交流、カフェとライブ会場を併設した鯖江駅の図書館など、実現したプランも数多い。全国の地方紙が主催する地域再生大賞の優秀賞も受け、同じような取り組みは他の自治体に広がり、今や「鯖江モデル」と称されるまでになった。自分も何度か、新聞のコラムで紹介させてもらった。

昨年9月に行われた第12回鯖江市地域活性化プランコンテストの様子。鯖江市の人々へのヒアリングとチーム内の議論を重ね、活性化策を練り上げて行った。

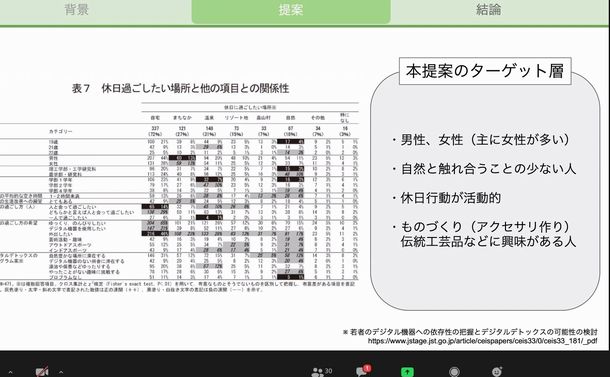

昨年9月に行われた第12回鯖江市地域活性化プランコンテストの様子。鯖江市の人々へのヒアリングとチーム内の議論を重ね、活性化策を練り上げて行った。だが、「合宿」を重ねての議論集約にしても、鯖江で生活する人々へのヒアリングを重視する姿勢にしても、まさにリアルな「触れ合い」がコンテストの身上だったはずだ。さらに昨年、ネット利用の行き過ぎが、ややもすれば議論や問題設定をこじんまりしたものにさせたとの反省から、コンテスト期間中は「IT禁止」にする改善策をとったばかりだった。

今年で13回目になるコンテストは中止になるのか、オンラインで行うにしてもこれまでの良さはなくならないのか。本当なら鯖江に駆け付けて話を聞きたいところだが、東京からの移動はやはり二の足を踏む。

そこで、コンテストの発起人であり、地元福井の学生団体「with」と共に事務局を担うNPO法人エル・コミュニティの竹部美樹さんにメールで様子を尋ねた。すぐに返信が来た。心配は杞憂に終わった。

返信メールにこうあった。

「4月の頭、今年度の市内で開催されるイベント等の日程や実行委員会が立ち上がるタイミングで、福井県内の新型コロナ感染者数が人口比率で全国ワースト1になり、次々とイベント中止が決定していきました」

「そんななか、全国から学生を集めるというプランコンテストも当然『中止』という雰囲気でしたが、中止にするという考えは全く持ちませんでした。理由は、これまで12年築き上げてきた学生同士のつながり、そして学生と地域とのつながりを途切れさせるわけにはいかないと思ったからです」

「また、withの大学生たちも家に引きこもる日々を過ごしており、例えオンラインでも『開催する』と決めることで、それに向けて共にディスカッションをしたりと『動く』事ができると思いオンラインで開催することにしました」

今年6月にはオンライン開催に向けてトライアル(模擬練習)が行われた。反省点、改善点を出し合い、新しいアプリも開発する。

今年6月にはオンライン開催に向けてトライアル(模擬練習)が行われた。反省点、改善点を出し合い、新しいアプリも開発する。「一緒に新しい次世代型地方創生モデル、新しいプランコンテストを創ろうと話すと、若い子達がワクワクしてすごく前のめりになってくれます。若い人たちを巻き込むときに、大人の考えを押し付けるのではなく、いかに『一緒に創る』という姿勢が大事か再認識しています」

やはり現場の声を聞かないと、本当のところは分からないと思った。

これまでの日常を取り戻せるかどうかより、新たな日常をつくり出せるかどうかの方が大切なのだ。さらに、これまでの取り組みの本当の良さを皆で考え直す機会に出来ればもっと良い。鯖江の若者たちはすでにそんな風に頭を切り替えているのだろう。

それでも、新たな取り組みには試行錯誤もあるに違いない。その様子を知りたくて、緊急事態宣言解除後、東京を中心に再び感染者数が増加し出した7月の初め、zoomを利用して竹部さんに話を聞くと、既にトライアルという模擬練習を2回やった時点で幾つかの「気づき」があった。学生たちとの反省会から改善策を準備中だという。以下は彼女の話。

zoomはこんな感じ。ただ問題点も指摘され、ディスコードも使用することに。

zoomはこんな感じ。ただ問題点も指摘され、ディスコードも使用することに。zoomの性格上、定められたプレイルーム間の移動が出来ない。他のチームの議論の様子が分からず、どうしても自分の世界に入り込みがちになる。これまでもネットを利用した取り組みで起こりがちな弊害だったから、別のアプリを使うことにした。ゲームの世界ではお馴染みのディスコードというアプリで、これならチーム間の移動も容易に出来る。

さらに、本来コンテストの勘所である鯖江の街の人々の生の声を拾う作業が十分に出来ない不安があった。それで新たなアプリを開発することにした。ネット上に鯖江の地図が現れ、興味のある場所をクリックすると、市民のインタビューなど動画が流れるシステムだ。

過去10年余りのコンテストで、参加した全国の学生たちが「鯖江には面白い人が多い」と口々に言ってくれたのが財産だと思って来た。学生が市民と出会う接点を作る、その原点はオンラインが主軸になっても残したい。コンテスト当日は、各チームに割り当てられたwithの学生が議論を経て必要だとなれば現地の街に走り、オンラインで結んでそこの市民に学生が話を聞く方策を準備することにした。チーム全員で現場に出向くと密になってしまうからだ。

コンテストのトライアルでは参加者が本番さながらの本気のプランを提案した。

コンテストのトライアルでは参加者が本番さながらの本気のプランを提案した。改めて過去の取材ノートを繰って思い出したことがある。

このコンテストはもともと「逆転の発想」から生まれたものだった。

鯖江はいかにも遠い。新幹線を利用しても、金沢、米原回りで共に約3時間半はかかる。市内に大学もない。だがそれなら短所を逆手にとり、眼鏡の販売を含めて鯖江市をあげて全国、世界とネットで直接つながれば良い。大学を誘致するより、全国の大学生を鯖江に呼んでその新鮮な目で活性化策を練り上げてもらおう。それで鯖江の若者が地元に自信を持つようになり、東京などで学んだ後、鯖江にUターンして街を起こせばそれで良いのではないか。

そうした逆転の発想が根付いていたからこそ、今回の事態でも早々と頭を切り替えられたのかも知れない。「鯖江モデル」を手作りして来た経緯があるからこそ、一度出来上がったものを見つめ直し一から作り直すことも出来るのだろう。

それに、改めて気が付けば、鯖江のほとんどの公共施設にはWi-Fiの利用が可能な体制がすでに整っていた。「ITの街」としての自信とこれまでの取り組みがオンライン開催へ自分たちの背中を押してくれたと、竹部さんは思ったという。

昨年の第12回のコンテストの表彰式後の記念撮影。前列中央が牧野百男鯖江市長。今年10月の任期切れで退任する牧野市長とは今年が最後のコンテストになりそうだ。

昨年の第12回のコンテストの表彰式後の記念撮影。前列中央が牧野百男鯖江市長。今年10月の任期切れで退任する牧野市長とは今年が最後のコンテストになりそうだ。ただ、これまでいつも竹部さんたちの背中を押してきてくれた牧野百男市長は6月、市長選の5選出馬を突如断念した。

記者会見で、次の4年の任期を考えると「途中で市民に迷惑を掛けるのではないかという思いが強くなってきた」と語った。任期は10月までだから、牧野市長と一緒に見守るコンテストは今年が最後になる。

7月上旬、竹部さんは市役所で牧野市長に会った。市長は「せっかく鯖江の顔になった企画なのだから、市長が変わっても続けないといけないよ」と励ましてくれたそうだ。

竹部さんもそのつもりだ。彼女の返信メールの最後には、地方分権の新たな日常を考えるうえでの貴重な「気づき」があるように思う。

「国の予算を取ってくるために、東京のコンサルや企業の言われるままに企画を作り、受託したら丸任せ。お金も結局は現場に落ちずに東京に持っていかれる。こういう事を繰り返していては、考えられない人が結局はずっと地方に残るだけです」

「そうではなく、多少のアドバイスは東京の人たちにもらったとしても、考えることを放棄せずに、自分たちの町にあったことを自分たちでやっていく。牧野市長はその『現場百篇』『市民主役』というのを身をもって示し、そういう雰囲気を鯖江に残してくれました。若者だけではなく、地域のおばちゃんおじちゃん達も『補助金に頼らず、市民主役で収益上げていくこともしながら頑張ろう』と活動しています」

※第13回鯖江市地域活性化プランコンテストは、8月1日まで参加希望を受け付け中。4回目の最終の事前説明会は7月26日。キックオフイベントは8月23日開催、8月30日の市民とのヒアリング会を経て、コンテストは9月21日から23日まで、オンライン合宿とプレゼンテーション、表彰を行う。詳細はホームページで。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください