金滿里さんに聞く【前編】~いまこそ「家族」を、「社会」を問おう

2020年07月22日

2020年7月26日、戦後最悪の大虐殺事件から4年を迎える。

1月8日の初公判から、被告に死刑判決が言い渡される3月16日まで、わずか67日。閉廷後の記者会見で被害者の父親は「事件の本当の背景は最後までわからなかった。もやもやしたまま結審し、判決に至った」と語ったが、戦後最悪のヘイトクライムがどのようにして起こったのか、被告がどのような人物や言論の影響を受け、犯行へと至ったのか。詳細な背景はほとんど明らかにされなかった。

理由としては、司法制度改革に伴い、裁判員制度が導入されてから、刑事裁判は「精密司法」から「核心司法」に変わったことがある。

従来は職業裁判官だけが裁判に参加し、被告人の家族や知人を法廷に呼ぶなどして、被告の生い立ちや犯行に至った動機・背景に関して詳細な証拠を求めながら判決を導いていた(=精密司法)。当然、大きな事件の審理には大変な時間がかかることになる。

しかし2009年に始まった裁判員裁判制度では、市民に負担をかけないよう、裁判の期間をできるだけ短くする必要があるとの理由で、裁判官と検察官、弁護士が事前に争点や証拠を絞り込む「公判前整理手続き」が取られ、予め絞り込まれた論点以外は知ることができなくなった(=核心司法)。

しかも、この手続きの内容は「非公開」。被害者の多さから、今回の手続きは2年以上を要し、事件から裁判が始まるまで実に3年半近くが経過していたが、いったん裁判が始まるとわずか審理時間は約47時間45分。横浜地裁は当初、判決と判決予備日を除き25回の公判期日を指定したが、短時間で審理が進み、予定より大幅に少なくなった(「真相解明進まず やまゆり園事件の裁判結審」参照)。尊い19名の命が奪われた現実とは対照的に、あまりにも軽い裁判であった。

公判で被告は、やまゆり園の勤務時に同僚職員による入所者への暴力や命令口調があったという(園はその事実を否定しているが)。被告が障碍者の殺害を正当化するようになったきっかけは何だったのか、歪んだ価値観はどこでどのように増幅されていったのか。

彼の思想がどれほど酷いものであったとしても、それを育んだ背景を暴き、なぜそれが許されないのかを、社会に明確に表示することが裁判の意味であるはずだ。公判のたびにニュースにはなるものの、この事件について語られるべき肝心なことは何一つはっきりしていない。

多くのことがあいまいなまま、被告に極刑を処して終わらせようとする社会のありように大いに不安を覚えた私は、長年の人生の師である金滿里氏(家族以外の他人による24時間体制の介護を受けながら、重度の身体障碍者のみで表現活動をおこなう劇団「態変」を主宰)の思いを聞くことで、この事件が何を突き付けているのかを考えた(以下、質問は筆者)。

金滿里さん(撮影:仙城真)

金滿里さん(撮影:仙城真)――裁判は終わったのに、重要なことが何ひとつ語られていないともやもやします。

この大虐殺が語られる際、「優生思想」という言葉が飛び交っているが、一言で片づけられるものではない。殺された19人の命は戻ってこないけど、“親御さんの美談”で終わってしまっている。理解のある親が傍聴に来たり、取材に答えたりすることはもちろん悪いことではないが、それらをすべて世の中が「美談」として扱う。「自分の大切な娘・息子がいてくれたおかげでいかに人生が豊かになったか」という事実はもちろんあるだろうが、物事のポジティブな面しか取り上げず、ネガティブな面が報道されないのはマスコミの体たらく。

家族は、私からみたら、社会構造の中での差別を一番先に体現する人。

――親はどうすればよいのでしょうか。

親は子どもを捨てるしかない。「一生面倒をみる」のではなく、「捨てる」のは正しいこと。ただし、施設に捨てるのではなく、道端とか、国会の前に捨てて、「社会全体で育ててくれ」という。「自分ひとりの手にはあまるけど、この子と生き合いたいんや」と。

「社会の楔(くさび)から一歩抜けるよ」と、親が切り離してくれてはじめて、子はようやく違う道を見つけていけるだろうし、また見つけていかないといけない。

「施設」は社会の小市民たちが、ぬくぬくとした自分たちの生活を守るための安全弁。障碍を持つ人が施設に入れられる選択肢しかない現実を作っている一員だというのを直視すること。それと、殺された人たちの氏名が隠されたままであることが公然となっていることも大きな問題。

確かにそうだ。福祉新聞(2017年2月3日号)「【相模原殺傷事件】『第1に考えたのは家族の分裂回避』「やまゆり園」家族会長が講演」という記事に、次のような会長の言葉が紹介されている。

「私は13人のご葬儀に顔を出させて頂いた。ご遺体はどのお顔も非常に穏やかだった。まるで障害がなかったかのような顔をして旅立たれたのを見て、ある意味、安堵した」

これでは殺されてなお、ありのままの姿が受け入れられていないことが明白である。あるがままに受け入れられることなく、人里離れた施設に隔離され(地域からの抹殺)、深夜眠っているところを惨殺され(この世からの抹殺)、さらには匿名、記号として報道、裁判がなされる(社会的に抹殺)ことのむごたらしさ(論座『相模原障碍者大虐殺事件 劇団態変の闘い』参照)。自分が殺された本人だったら、この何重もの抹殺に、魂すら再起不能な深さに貶められると感じる。

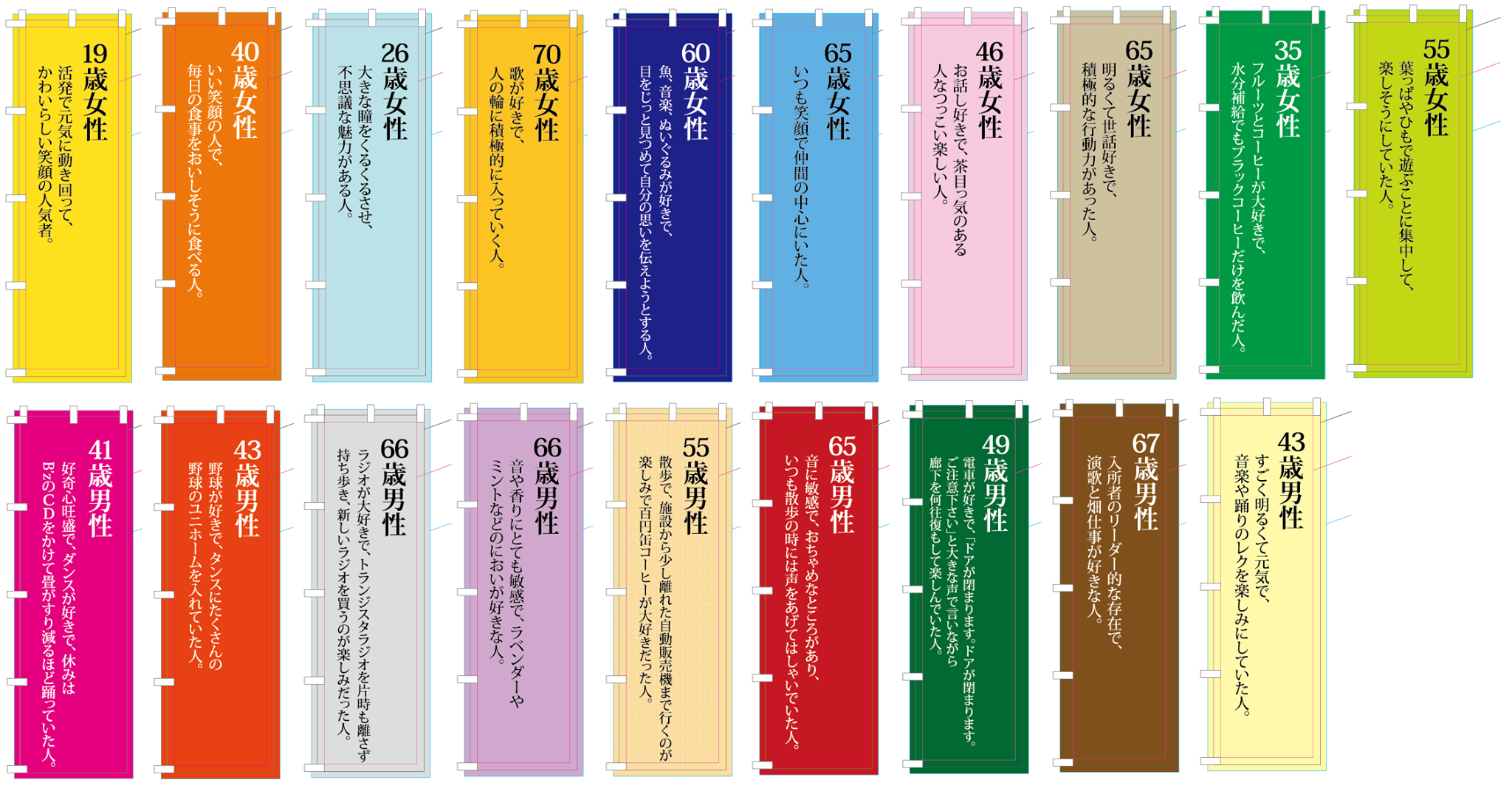

3年目の追悼アクションで使われた、無念にも命を奪われた19名の方たちのぼり。それぞれのカラーをイメージして作られた。

3年目の追悼アクションで使われた、無念にも命を奪われた19名の方たちのぼり。それぞれのカラーをイメージして作られた。――この事件以降、ますます匿名報道が増えています。

氏名がどんどん伏せられ、唯一性がなくなることが「あたりまえ」になってくるのが非常に不気味。裁判にしても、ついたての中で家族たちを見えないように隠し、通路も別にしているのは全体主義的ではないか。犯人の表情をなぜみようとしないのか。ついたての中か外か、どちらにいるのかはひとりずつ個々で判断し、隠れたい人だけが隠れたらよいと思う。

1年前におきた「京都アニメーション」への放火殺人事件では、会社(京アニ)が被害者の名前を公表することを望まなかったが、一人ずつ遺族の説得があり、事件後しばらくしてすべての被害者の氏名が公表された。相模原では、誰か遺族を説得しようとした人はいたのだろうか。施設に入れられ無残にも殺され、氏名も隠されて土に埋められて。どれだけ奥に閉じ込めるのか。

相模原は4年もたっているのに、今年になって犠牲者の名前はひとりだけ、しかも下の名前だけが明らかにされている。このことは、それだけでも涙が出るほど嬉しかったのだけど、社会に差別があるから、名字は公表できない現実だということ。

――世間の差別意識がこれほどだとは、裁判を通してもさらに思い知らされました。匿名や記号で扱われることこそ、いまの社会の異常さを表していると思います。1時間あまりであれほどの犠牲者を出したのは、やはりそこが大規模施設だったから。要介護の人たちが、主体的に介護を受ける、ということがもっと当たり前になるべきだと思っています。

私は25年前、たまたま滿里さんの介護に入ったから思えるのかもしれませんが、いまの介護保険のあり方に大いに疑問があります。制度自体ががんじがらめで、障碍者が主体的に決められる自由度がほとんどない。施設がいかに当事者にとってよくないか、という点については滿里さんから色々聞いているし、議員の木村英子さんも語っている。(参議院議員 木村英子オフィシャルサイト「やまゆり園事件の判決をうけて」参照)

コロナ禍で社会の余裕がますますなくなる中、改めて「家族の解体」が必要だと思います。介護が必要な人がみな、望めば滿里さんのような生き方を送れるのではないですか。

私がやってる生活形態は、1974年くらいから「青い芝」の運動に入って、その中でつくられてきたやり方。障害者の主体を完全に取り戻すため、障碍者の生活ベースで、24時間体制で重度障碍者が他人による介護を受けるというもの。介護者は「運動に参加したい障害者のための健常の友人組織」という位置づけだった。お金は介在していないけど、「ボランティア」という言葉は拒否しながら、障碍と健常という、立場が違う中での共闘関係。介護として「体は貸すけど、頭は貸さない」という理念。私は施設生活を10年やってきて、健常者ペースのうさんくささ、ボランティアの欺瞞をよくわかっていたから、「障碍者が自分の生活の主体として、自分の生活に責任をとっていく」という感覚がとてもしっくりきた。

一番の差別は何かというと、社会的責任をとる存在としてみなされていないこと。女性もそうかもしれないけど、障碍者は「世間の価値観のしわ寄せ」を最もくらう存在。常に「保護者」が求められ、例えばどこかに移動するという行為も、人にやってもらってるから、自分の意思で来たとみなされない。

だけどヘルパー制度になると、責任をもって、戸口から戸口へ届ける責任が出てくる。そこへ行きたいのはあなたですが、届けるのは(健常者の)私、という感覚はだめ。障碍を持っている人が、「今後〇〇へ行くから調べておいてな」というのはOKやけど。同じ道路を行くときも、あそこの凸凹は嫌だから、自分はこちらを通る、というふうに、自分で自分の道筋を決めていく。生活の主体者として自分を育てていくことが大切なのに、「いい健常者」の存在がすごく迷惑なことがある。何も知らない方が、健常者は頼りない方がよい。

いまの介護保険制度は、まるで消費経済の中の商品のように、障碍の程度によって受けられるサービスが「切り売り」されている。それはまさしく、自分がモノ扱いされるということ。

2年目の追悼アクションと滿里さん(撮影:渕上哲也)

2年目の追悼アクションと滿里さん(撮影:渕上哲也)――以前、滿里さんの車いすを押しているときに、駅員さんが、滿里さんが話しているのに私の顔を見て答える、ということがあり、強烈な違和感を覚えたことを思い出しました。滿里さんにとって、理想の「介護」とはどういうものですか?

自分なりのペースの生活をつくっていくことに、完全に手足になる健常者が理想やけど、介護する方とされる方はぜんぜん違う人間やから、そんなふうにはなれるわけがない。どうしても健常者の言葉や動きに「優生思想」が出てくる中、障碍者は介護者に「それって差別的やん」と言っていかなあかん。でも、なかなか言える障碍者がいない。

この45年間、介護保険制度が変わっても自分のスタイルはあまり変わっていない。この先どうなるかはわからないけど。もし自分が認知症になっても、自立生活は成立するのか。きっと介護の方は、「金さんがボケていなかったとしたら、きっとこうするやろう」とかやると思うけど。

介護保険制度によって、健常者側の主観がますます大きくなる中で、障碍者を支え、広く俯瞰できる仕組みをいかに豊かにつくれるか、が問われている。当事者を囲むセーフティネットの輪は何重にもしていく必要がある。そういった環境があるなかで、障碍をもつ本人が主体的に施設で過ごすことを選ぶのやったら、それもありやと思う。自立生活を送った第一世代の花田春兆さん(2017年没)は、介護者に時間取られるよりも文筆業に専念したいと、晩年は施設を選ばれていた。一対一の関係であれこれ指示するのは、障碍者側に相当のエネルギーが求められるから。

――それを毎日毎晩、45年間も続けるなんて、滿里さんはアスリートのようですね。しんどいのに、やり続けられるのはなぜですか?

もう、介護者と毎日互いに構い合う、そのこと自体が「仕事」。今の世の中、「一対一」の関係で向き合って時間を過ごすことなんて、そうないやろう。しかも「お互いがお互いを問う」という関係性は、まさしく「道場」。そういう場を提供するのが自分の仕事と思っている。

でも最近は、若い人は疲れる。介護に入るまでにある程度、「生きるための基本的な生活スキル」は会得しておいてほしい。それは「女子力」とかではなく、男も女も身につけておくべき最低限のことやけど。

――滿里さんの強烈な個性があってこそ続けられる、ということがあるのでは。

こちらは精神性を与えているからね。でも誰でも、どんな方法でも与えられるし、できるねん。自分のやってる形態が完成形でもないし。私やからできる、ということならば、私と他の障碍者を分断させる自立の足ひっぱりにしかならない。

――例えばちょっと前まで、ドイツでは兵役に行くか、高齢者や障碍者施設で同じ期間奉仕するかを選べる制度があったと聞きました。介護の担い手を増やすため、健常者を介護システムに半ば強制的に組み込ませることについてどう思いますか?

兵役の代わりというのは、動機が不純なのでよくない。いまの世の中、日常生活はコンビニはあるし、家の中でゲームやったりショッピングしたりして、適当に、無難に過ごし続けられる。「自分とは何なのか?」って問い詰められる場所なんてそうないが、自分が他人から迫られて、初めてできることって結構ある。一人の人間が自分のことばかり見てできることなんて、そんなにないのに。他人から問い詰められないとわからないことを自分からやってみよう、という姿勢が絶対に必要。

――私が介護に入ったきっかけは、友達から誘われて、という軽い動機でしたが、入ってみると毎回自分自身が根底から揺さぶられるような感覚に驚きました。

障碍者と健常者は絶対に「お友達」になったらあかん。でも障碍者の方も「お友達」になりたいと、そういうことを望んで介護を受けていることが多い。

これは、日本人と外国人の関係性にもあてはまる。圧倒的な立ち位置の差があるのに、表層的な「友だち」関係になると、本質的な差異がみえなくなる。マジョリティ側は「無意識の特権」があるので何も困らないが、しわ寄せはマイノリティが被ることに。

圧倒的に立場が違う者同士が、その差を意識しながらも、互いに対等な関係性をめざして向き合い続けようとする力は、今の時代にもっとも求められているものだ。この種のスキルは本を読んだり、どこかの研修に行ったりしても得られるものではないが、介護をすると、相当この力が鍛えられる。

「自我」を抑制しつつ、介護する人の「手足」に徹するということは、「何も考えないこと」とは違う。細心の注意を払い、意識を相手に集中させながら想像力をフル回転させる。介護の時間は結構疲れるのだが、終わると自分は「健常者」として気ままに過ごせる立場であり、普段は意識していなかった自らの「マジョリティ」性を痛感する。いっぽう、ずっと介護を必要とし続ける滿里さんの苦労が計り知れないものであることにも気づいていく。

もし自分が介護に入っていなければ……。滿里さんからの突き付けを味わうことなく、ある意味自分のまわりの世界だけですべてを完結させ、「自分とは何であるか」なんて考えることなく生きていたはず。マイノリティの人たちのことを、「自分は理解できている」とか、「〇〇してあげる」などと容易に口に出せたり、「絆」とか「寛容」とかいう上っ面な言葉を好む、よくいる「いい感じのひと」でしかなかったと思う。

こういう気づきを得る前と後では、現在の方が相当しんどさを感じるのだが、さりとて以前の薄っぺらい自分に立ち戻りたいとも思わない。

被告は職員時代に再三問題発言を繰り返していたというが、やまゆり園の職員や上司らは、いったいどれだけ真剣に彼に向き合ったのだろう。どんな人も、「意思疎通」できないということはなく、誰もが意思があるということ。それを伝えられるか、受け止められるかは、当事者の問題ではなく、受け取る側の問題であるということ。介護に欠かせないこれらの視点をきちんと伝えられる専門性がなかったのではと悔やまれる。

(後編『「優生思想」に抗うしなやかな闘い』へ続きます)

7.26障碍者大虐殺 4年目の追悼アクションin梅田

今年も7月26日に街頭へのアクションを予定している。午後6時から、JR大阪駅近くのヨドバシカメラ梅田店周辺にて、4年目の追悼アクションをおこなう。スタンディングとスピーチでアピールするほか、献花台も用意。花、プラカード、フェイクキャンドルなど持参大歓迎。新型コロナウイルス感染防止策として、スタンディングは約2m間隔を空けておこなう予定。追悼アクション有志のツイッターアカウントはこちら。近くのかたはぜひ通りがかってほしい。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください