2020年07月23日

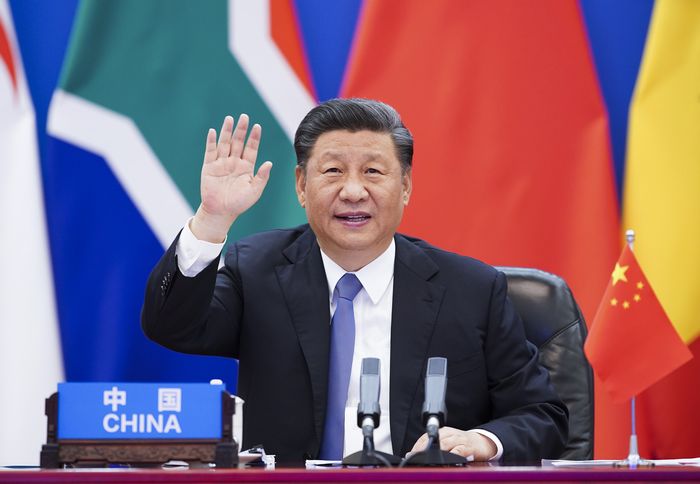

北京でアフリカ諸国の首脳とのオンライン会議に参加した習近平国家主席=2020年6月17日、新華社

北京でアフリカ諸国の首脳とのオンライン会議に参加した習近平国家主席=2020年6月17日、新華社かつて一人の勇気ある女性が、罪のない人々を何百万も何千万も死に追いやった独裁者を批判した。当然のことながら、その女性は当局に逮捕され、ありとある拷問を加えられた。それでもその女性は屈服することなく、独裁者を批判してやまなかった。当局は、死刑判決を下したが、執行に当たって、その女性がいまわの際に独裁者を批判する言葉を口にできないようにするために、事前に喉をかき切ることさえした。それから数十年の歳月が流れ、ついに昨年9月、その女性は母国の政府代表から「最も素晴らしい闘争者」として顕彰されるに至った。

読者はきっとこの話の舞台はドイツであり、その女性が批判した独裁者はヒトラーで、彼女を顕彰したのはシュタインマイヤー大統領、もしくはメルケル首相だと思うだろう。実はこの話はドイツではなく、中国が舞台なのである。

その勇気ある女性の名は張志新(1930‐75年)という。張志新は元来、地方政府の要職者で、愛すべき夫と子どもがいた。しかし毛沢東の権威が絶頂に達した「プロレタリア文化大革命(文革)」の最中の69年に、張志新は失脚中だったとはいえ、家庭だけでなく、自らの生命さえ犠牲にして、毛への個人崇拝などを敢然と批判する。その張志新を「最も素晴らしい闘争者」の一人として顕彰したのは、誰あろう、習近平国家主席だったのである。

一方、習近平は、張志新を顕彰してまもなく、国慶節(10月1日)を祝う軍事パレードに臨んだが、それに先立って、毛沢東記念堂に安置されている毛の遺体に対して拝礼を行った。現在の中国共産党は党規で個人崇拝を禁止していることもあって、これまで国慶節で国家主席がそのような行動をとったことはなかった。それだけに、異例の行動だと言ってよいだろう。

習近平は昨年の国慶節の前後、毛沢東への個人崇拝を敢然と批判して刑死した女性を称えた一方で、自らは毛への個人崇拝を復活させるような振る舞いを見せた。要するに、習近平は相矛盾するメッセージを送っているわけだが、私たちはこれをどのように理解すればよいのだろうか? 無論のこと、習近平が後者の方に圧倒的な比重を置いているのはまちがいない。毛沢東への個人崇拝の復活は、習近平が近年目論んできた自らへの個人崇拝の道を切り開くものだからである。

一方、習近平による自らへの個人崇拝の推進は、習の本来の支持層からも大きな反発を呼んできた。そうした反発のうち、最近、特に注目を集めているのが、習近平の盟友とも言うべき王岐山の幼なじみの著名な企業家・任志強による批判である。任志強は、名指ししないまでも、習近平を「衣服を剥ぎ取られてもまだ皇帝として振る舞おうとする道化者(一位剥光衣服堅持当皇帝的小醜)」とこき下ろしたのである(現在、任志強は当局によって拘束されている)。習近平はそうした本来の支持層からの反発を和らげるためにも、毛沢東への個人崇拝を批判した張志新をあえて顕彰したのだろう。その上で、習近平は次のようなメッセージを伝えようとしたのかもしれない。たとえ習近平は自らへの個人崇拝を推し進めても、毛沢東のように誤った個人崇拝にはしないと。

では、誤った個人崇拝とは何か? 結論を先取りして言うと、誤った個人崇拝とは、大衆の熱狂を伴うそれである。

中国各地から寝具持参で北京に集まった紅衛兵

中国各地から寝具持参で北京に集まった紅衛兵もっとも、習近平は「文革」の全ての要素を肯定しているわけではなく、個人崇拝に大衆の熱狂を付随させた「大民主」を徹底的に批判している。毛沢東はまれに見る独裁者だったが、他方で理想主義者でもあり、大衆自らが主体性を発揮して、大衆自らを治めるという究極の民主主義=「大民主」を理想としていた。毛沢東は、建国後の中国共産党幹部が一党独裁体制の下で、「赤い貴族」と化し大衆の上に君臨していった状況に我慢がならなかったのである。大衆の多くは、そのような党幹部の支配をいまいましく思っていたこともあり、その支配からの解放を謳う毛沢東の「大民主」を歓迎し、ひいては毛への熱狂的な個人崇拝の機運に突き動かされるようになった。毛沢東は大学生や中高生を「紅衛兵」に仕立てて、「大民主」の先鋒にした。

「紅衛兵」は、「大民主」を実現するためには、大衆を不当に支配する党幹部やその子女に反省を迫る必要があると考えた。しかし反省を迫る行為、すなわち「批闘(批判闘争の略語)」はしばしば暴力を伴う迫害と化した。「文革」期の中国で大規模に実施された「批闘」とは、ブラック企業でしばしば見られるような、ノルマ未達の社員を、全社員の目の前で土下座させて、罵声を浴びせたり、足蹴にしたりするような行為を、さらに大規模かつ残酷にしたようなものだと考えてよい。ブラック企業で、酷い目にあった社員の多くが鬱を患い、時に命を絶ったりしているが、「文革」当時も「批闘」に耐え切れずに、自死する幹部やその子女は後を絶たなかった。

「批闘」のターゲットになったのは、

有料会員の方はログインページに進み、朝日新聞デジタルのIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞デジタルの言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください