日本の論争に示唆を与える「先制攻撃」と「予防攻撃」との相違点

2020年07月29日

イージス・アショア配備計画の中止に伴い、日本で再び「敵基地攻撃能力」の保有を巡る議論が盛んになってきた。日本政府は9月にも、国連安全保障会議(NSC)で今後のミサイル防衛に関する基本的な考えをまとめるという。議論の背景にあるのは、「日本全土を射程に収める中国や北朝鮮のミサイル技術の進化に伴い、迎撃に徹する従来のミサイル防衛だけでは不十分では」という、東アジアの安全保障環境の変化を踏まえた危機感の高まりだ。

自民党の会議でイージス・アショアの配備計画撤回について説明する河野太郎防衛相(左)=2020年6月25日、東京都千代田区永田町

自民党の会議でイージス・アショアの配備計画撤回について説明する河野太郎防衛相(左)=2020年6月25日、東京都千代田区永田町日本が限定的な攻撃力の保持について真剣に議論することは、国力の相対的な低下にともないアメリカが「世界の警察官」の役割から降りつつある現実に照らすと、もはや避けて通れないことかもしれない。しかし一方で、防衛目的とはいえ、もし日本がこのような攻撃力を持つことになれば、防衛に専念する自衛隊は「盾(たて)」で攻撃を引き受けるアメリカ軍は「鉾(ほこ)」という、日米二人三脚を軸とする戦後の安全保障の根幹を揺るがしかねない。

まさに国家の基本政策の変更につながりかねない論争であるが、議論の前提としてまず必要なことは、「敵基地攻撃能力」の定義や条件について、あいまいさを排した詳細な検証ではないだろうか。

そこで本稿では、国連をはじめとする国際社会が、先制攻撃を含む自衛権の範囲をどう捉えてきたかを、過去の戦争を例にとって検証してみたい。検証に当たっては、アメリカが2003年3月に行ったイラク戦争に焦点を当て、米ブッシュ政権が主張した‟casus belli(開戦理由)” の矛盾に直面した国連が、いかに立ち向かったかを振り返ってみる。

日本では、「集団的自衛権の行使を根拠とする」先制攻撃はできないとして、「敵基地攻撃」と先制攻撃を区別する難解な議論が見られるが、本稿では法解釈を中心とする国内論議との混同を避けるため、イラク戦争当時の国連での政策論議を軸に論考したい。国連でかわされた実際の戦争を巡る論戦の分析が、とかく観念的になりがちな「敵基地攻撃」を巡る論争を、現実を踏まえた地に足の着いた議論に引き戻す一助となると幸いである。

イラク戦争の開戦理由について、アメリカ政府の説明は二転三転した。

ブッシュ政権は2001年に発生した対米同時多発テロの1年後に、「ブッシュ・ドクトリン」といわれる新たな国家安全保障戦略を打ち立て、テロなどの新たな脅威に対して、攻撃を受ける兆候があれば先手を取って攻撃をしかける先制攻撃(preemptive attack)で対応することを明言した。

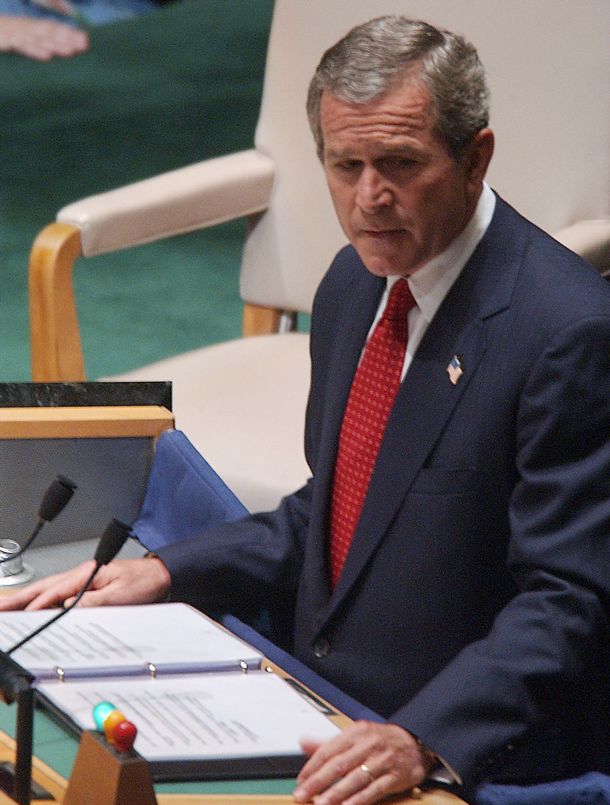

国連総会で演説するジョージ・ブッシュ米大統領=2002年9月12日、ニューヨーク

国連総会で演説するジョージ・ブッシュ米大統領=2002年9月12日、ニューヨーク

先制攻撃の必要性を主張するブッシュ政権を支えたのは、「国連の査察が始まりさえすれば、大量破壊兵器(WMD)の証拠はすぐ見つかる」とのパウエル国務長官の見通しが示すように、今振り返れば楽観的に過ぎる予断であった。国連は2002年11月末に、イラクでの査察を再開した。ブッシュ大統領は同月にワシントンを訪れた当時のコフィ・アナン国連事務総長に対して、「もし(査察団を率いる)ブリックス委員長の上に一発の弾丸でも飛べば、アメリカは直ちに行動する」と告げて、査察の実施を全面的に後押しする決意をみなぎらせた。

ところが、翌2003年1月にかけて国連査察が本格化すると、事態は一変した。査察団がイラクの何処を探しても、核兵器を含む大量破壊兵器(WMD)開発の証拠が見つからなかったのである。初期の査察結果は、国連加盟国の間で大量破壊兵器の存在への疑問を喚起して、イラク危機の平和的解決への期待を高めた。安全保障理事会の中では、常任理事国であるフランスや当時非常任理事国であったドイツなどが、国連査察が完了するまでアメリカによる武力行使を認めないとの立場を明確にした。フランスのドビルパン外務大臣は安保理会議後に記者団に対して、「現時点で戦争を正当化するものは何もない」と言い切り、開戦にはやるアメリカに真っ向から反駁した。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください