安倍政権で膨張する「専守防衛」 「非核」は聖域であり続けるか

2020年08月09日

原爆ドーム=今年3月、広島市中区。朝日新聞社

原爆ドーム=今年3月、広島市中区。朝日新聞社戦後75年の夏は、日本の「国柄」が変わる節目になるかもしれない。日本人が戦争の惨禍を様々に想起するこの8月、政府は「安全保障戦略の新たな方向性を打ち出す」(安倍晋三首相)として、敵基地攻撃能力の保有も視野に議論に入った。その先に何があるのか考えたい。

「国柄」というと大げさに聞こえるかもしれないが、国内に行き渡る考え方や、それが外に向く姿勢とでも言おうか。社会の慣習や政治制度といった形で多様に現れるが、ここでの話は戦後日本の安全保障政策についてだ。

1945年8月の広島と長崎への米国による原爆投下を経た敗戦を受け、日本の国柄として現れた安保政策は、長いあいだ抑制的なものであり続けてきた。

被爆直後の爆心地・原爆ドーム付近=1945年、広島市中区。松本栄一撮影

被爆直後の爆心地・原爆ドーム付近=1945年、広島市中区。松本栄一撮影米軍の占領下、1947年施行の新憲法は戦力不保持を掲げたが、自衛のためであれば戦力ではないとして54年に自衛隊が生まれる。60年には日米安保条約を改定し、米国の日本防衛義務が記された。日本の米国防衛義務の定めはないが、「極東の平和と安全」のため国内で基地を米軍に提供し続けることになった。

この構造の下、1960年代までに日本の安保政策の骨格が固まる。他国を守る集団的自衛権の行使は違憲とされた。敵国の本土に届く敵基地攻撃能力や核兵器の保有は、自衛のための必要最小限なら違憲ではないが、政策として持たず、米国に頼ることにした。

こうした日本の国柄は「専守防衛」という言葉で表現される。政府答弁では1970年代から本格的に使われ、今に引き継がれている。

その「専守防衛」が、2012年に第二次安倍政権が発足してから、どんどん膨張している。中国の軍拡と海洋進出、北朝鮮の核・ミサイル開発といった「厳しさを増す安全保障環境」が理由だ。

沖縄県石垣市の尖閣諸島=2013年5月。朝日新聞社機より

沖縄県石垣市の尖閣諸島=2013年5月。朝日新聞社機より2014年には、閣議決定で憲法解釈を変え、集団的自衛権の行使を一部容認。米国などへの攻撃で「我が国の存立が脅かされ」る場合は、日本が反撃することを可能にし、15年に成立した安全保障法制で具体化した。

そして、冒頭で触れたように安倍首相はいま政府で、敵基地攻撃能力の保有を視野に議論を進めようとしている。後押しする提言を自民党で歴代防衛相らが中心になってまとめ、首相は8月6日、広島での平和記念式典後の記者会見で「提言を受け止め、新しい方向性を打ち出し、速やかに実行していく」と語った。

この二つの動きはともに自衛隊の役割を広げるが、二兎を追うように錯綜(さくそう)しており、まさに安保政策の膨張と表現するにふさわしい。政府は新たな安保戦略を「あらゆる選択肢をテーブルの上に並べて議論していく」(河野太郎防衛相)というが、安倍首相はじめ誰も方向性を体系的に説明できていない。

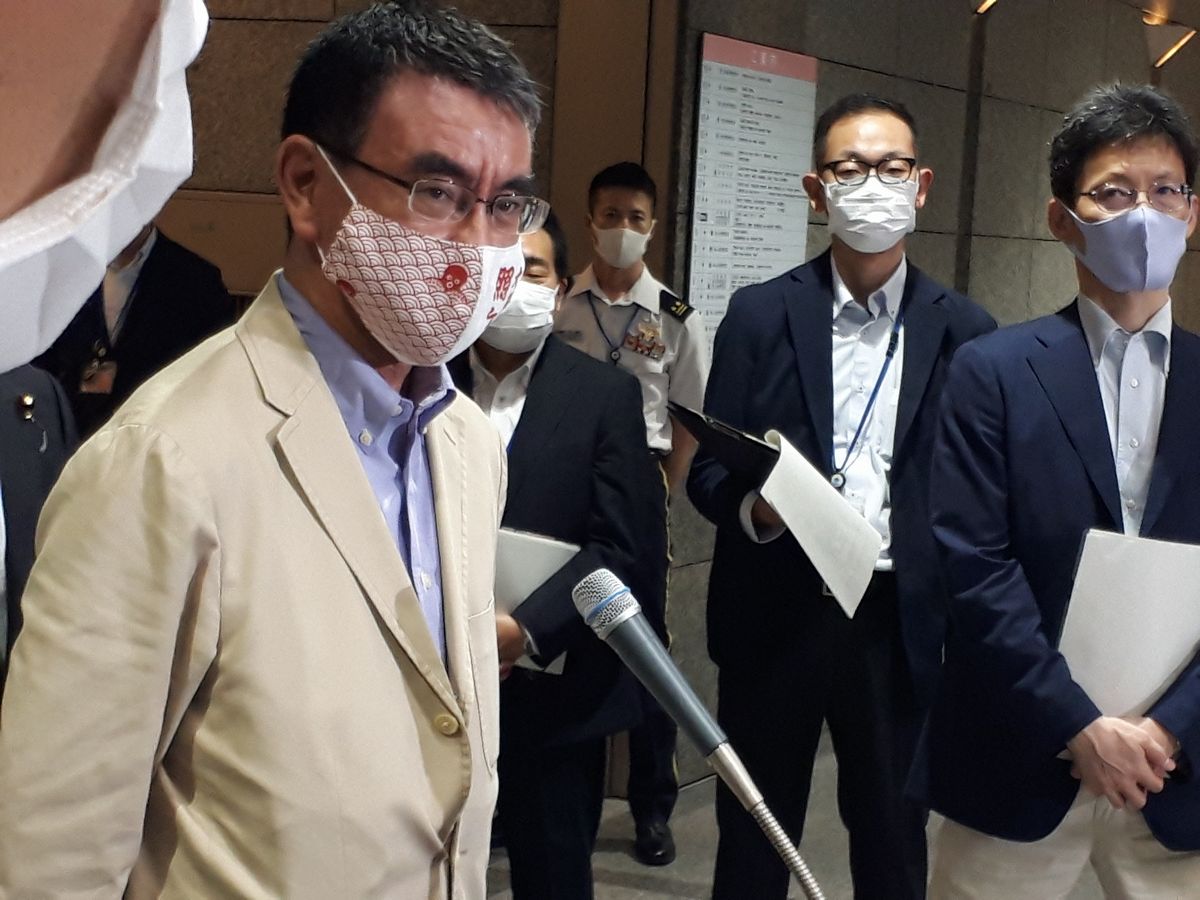

記者団の質問に答える河野太郎防衛相=7月、防衛省。藤田撮影

記者団の質問に答える河野太郎防衛相=7月、防衛省。藤田撮影整理してみる。安保法制で政府が狙ったのは、日本の防衛にいかに米国を巻き込むかだ。

台湾有事や朝鮮半島有事に米国が出動して日本に波及しそうな段階から、米国への攻撃に日本が反撃してでもともに戦えるようにしておき、日米共同での日本防衛へ切れ目なくつなげる。同じ文脈で、2015年に日米両政府で改定した日米防衛協力のための指針では、尖閣諸島周辺で日中の艦船がにらみ合うようなグレーゾーンの状態から、自衛隊と米軍で警戒監視情報を共有し、対応を調整する仕組みを設けた。

こうした形で日米同盟を深めておいて、日本が自国の防衛で米国に頼ってきた敵基地攻撃能力、つまり「矛」の保有に踏み切れば、両者の関係は一体どうなるのだろう。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください