コロナ禍で変わる労働 「在宅勤務権」をどう確立するのか

2020年07月31日

いま世界中の労働組合は「生きるか、死ぬか」の曲がり角にある。こんな危機感をいだいている日本の労組は皆無かもしれない。ただ、世界の潮流を知る者からすると、これくらいの危機感がなければ、労組の生き残りは困難ではないかとさえ思えてくる。

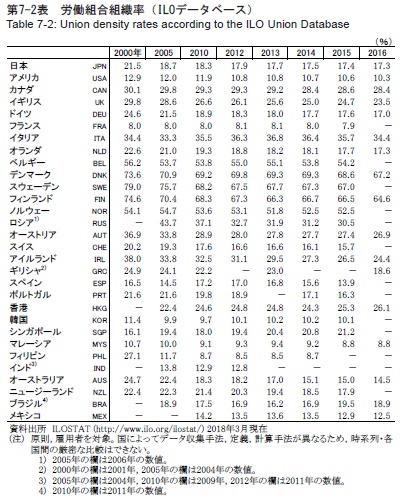

よく知られるように、労働者にしめる組織労働者の割合(組織率)は世界中で逓減傾向にある(表参照)。このため、「労組は21世紀における組織としてふさわしいか」というタイトルの論文さえある。それによると、①労使間交渉力の決定的な低下、②労組を経由せずとも改善が進む労働環境、③転職機会の増加――といった背景から、「我々は労組が21世紀における組織としてふさわしくないと結論づけることができるし、労組がいま、最近の数十年以上に徐々に衰退しつつあるとも断定できる」という。はっきり言ってしまえば、世界中の労組の多くが「風前の灯」なのである。

(出所)https://www.jil.go.jp/kokunai/statistics/databook/2018/07/p226_t7-2.pdf

(出所)https://www.jil.go.jp/kokunai/statistics/databook/2018/07/p226_t7-2.pdfただし、「コロナ禍」で労働環境が急速に悪化したことで、労組の存在感が高まっていると言えなくもない。2020年5月16日付のThe Economistは、「帰ってきた労働組合:危機が労組に影響力、注目、メンバーを得させている」という英国での労組復活に関する記事を掲載している。コロナ禍で、仕事中の健康や安全が突然、だれしもの関心をひくようになり、そのために労組がスポットライトを浴びるようになったというのだ。

そのため、英国の四大労組の一つで、最大のユニゾンという官公労は3月以降に4万人の新規メンバーを新しく加盟させることに成功した。これは例年の倍にあたるという。問題は、この労組への追い風がどれくらいつづくのかということや、労組の今後の対応にかかっている。

世界中の労組の試金石となるのは、「テレワーク」とか「リモートワーク」と呼ばれている在宅勤務における労働者の権利保護をいかに実現するかであろう。在宅勤務では公私の区別がつきにくく、超過勤務を強いられる事態も考えられる。拙稿「テレワークと文化的差異:「つながらない権利」VS監視」で指摘しように労働者の「つながらない権利」が守られないだけでなく、米国型の「在宅監視」が進む恐れもある。だからこそ、いま労組はしっかりと労働者の権利保護に取り組むべきときなのだ。

チリでは、2020年3月26日、新しい労働法が施行された。同法は、「リモートワーク」(自宅ないし会社ではない場所からの労働サービスの全面的ないし部分的提供)や「テレワーク」(コンピューターないし通信手段の利用を通じたサービスの提供)の規定を追加して労働法典を修正した。同法によって、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください