「新たな安保戦略」目指す安倍首相に 「国民の理解を全力で得る」要望も

2020年07月31日

提言について記者団に説明する自民党検討チーム座長の小野寺五典・元防衛相=7月31日、東京・永田町の自民党本部。藤田撮影

提言について記者団に説明する自民党検討チーム座長の小野寺五典・元防衛相=7月31日、東京・永田町の自民党本部。藤田撮影自民党の国防部会と安全保障調査会が7月31日、政府への「国民を守るための抑止力向上に関する提言」をまとめた。安倍晋三首相が6月半ばの記者会見で唐突に、「安全保障戦略の新たな方向性を打ち出す」として、敵基地攻撃能力の保有も視野に政府で議論を始めると発言。それを受けて自民党も議論を急いだ。

首相を後押しするこの提言の中身を読み解いてみる。

提言にあたっては、自民党の歴代防衛相らがメンバーとなった「ミサイル防衛に関する検討チーム」(座長・小野寺五典元防衛相)が、谷内正太郎・前国家安全保障局長や河野克俊・前統合幕僚長といった有識者からのヒアリングもふまえ、たたき台を作った。「党からの様々な提言を聞きたい」という安倍首相の希望による。

上座に歴代防衛相らが座る、自民党の国防部会と安全保障調査会の合同会議=7月31日、東京・永田町の自民党本部。藤田撮影

上座に歴代防衛相らが座る、自民党の国防部会と安全保障調査会の合同会議=7月31日、東京・永田町の自民党本部。藤田撮影そもそも、なぜ今このような議論が必要なのか。きっかけとなった安倍首相の記者会見での発言は、陸上配備型ミサイル迎撃システム「イージス・アショア」の突然の配備撤回を逆手に、その穴埋めを飛び越えて「安保戦略の新たな方向性」へ風呂敷を広げたものだった。だが、唐突な発言はいかにも舌足らずで、提言はまずそこを補っている。

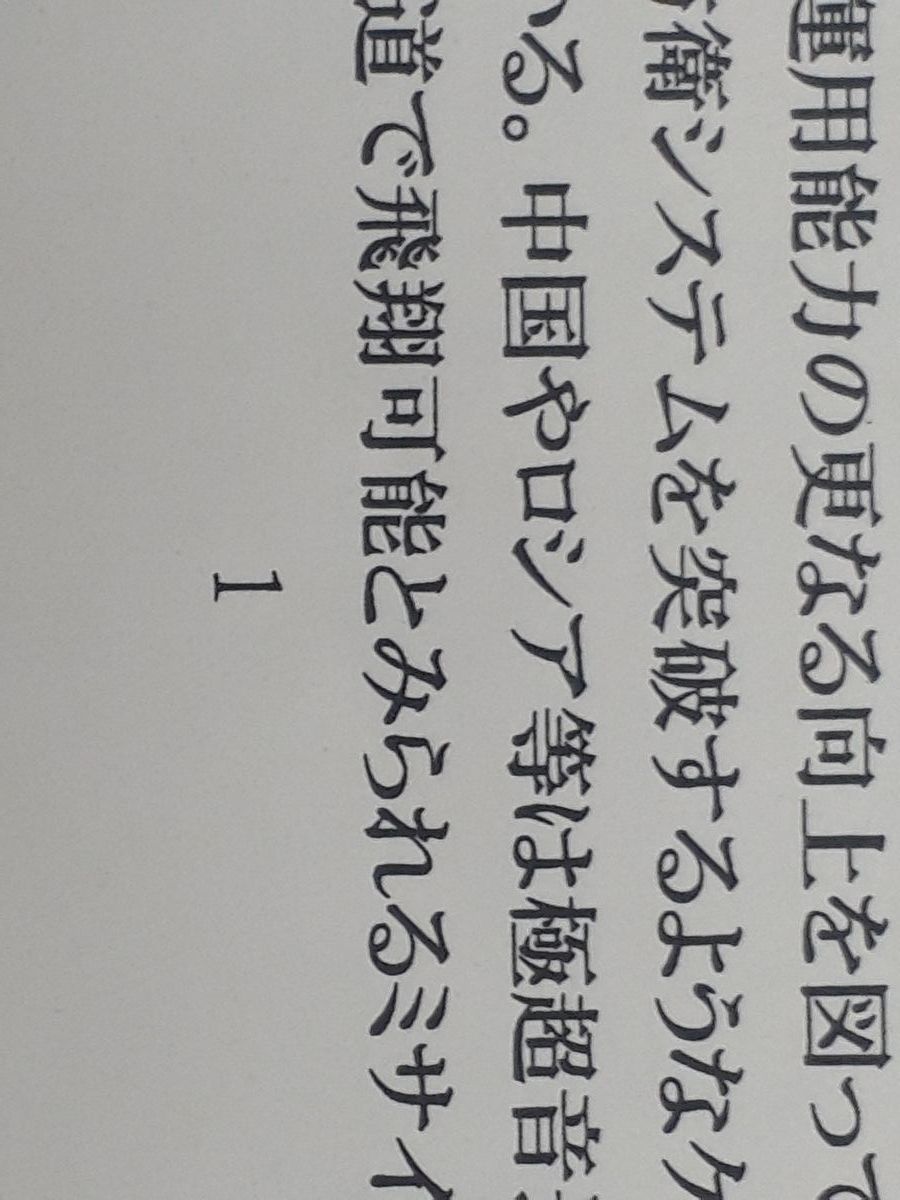

北朝鮮は、米朝協議が(2018年から)行われる中で弾道ミサイルの発射がなかった時期はあるものの、わが国全域を射程に収める数百発を保有し、実戦配備する現実は継続していた。令和元年以降、新型を含む弾道ミサイルの発射を繰り返し、関連技術や運用能力の更なる向上を図っている。

さらに、各国は従来のミサイル防衛システムを突破するようなゲームチェンジャーとなりうる新しいタイプのミサイル開発を進めている。中国やロシア等は極超音速滑空兵器の開発を進めており、北朝鮮も低空かつ変則的な軌道で飛翔可能とみられる発射実験を行っている。

また、従来のミサイル防衛で念頭に置かれていた弾道ミサイルのみならず、極超音速の巡航ミサイルや大量の小型無人機によるスウォーム(群集)飛行といった新たな経空脅威への対応も喫緊の問題となっている。

自民党では政務調査会が2017年にも同種の提言をまとめている。当時は北朝鮮が核実験や日本近海への弾道ミサイル発射を繰り返しており、北朝鮮への対応が急務だとしてイージス・アショアの導入が掲げられた。それに対し今回は、「ミサイル脅威の増大」として中国やロシアも名指しし、各国のミサイル開発が「従来のミサイル防衛を突破しうる」点を強調している。

自民党の国防部会と安全保障調査会がまとめた提言の文書で、中国とロシアに言及した部分

自民党の国防部会と安全保障調査会がまとめた提言の文書で、中国とロシアに言及した部分そのうえで、「抑止力向上に関する提言」として、以下の三点をあげている。

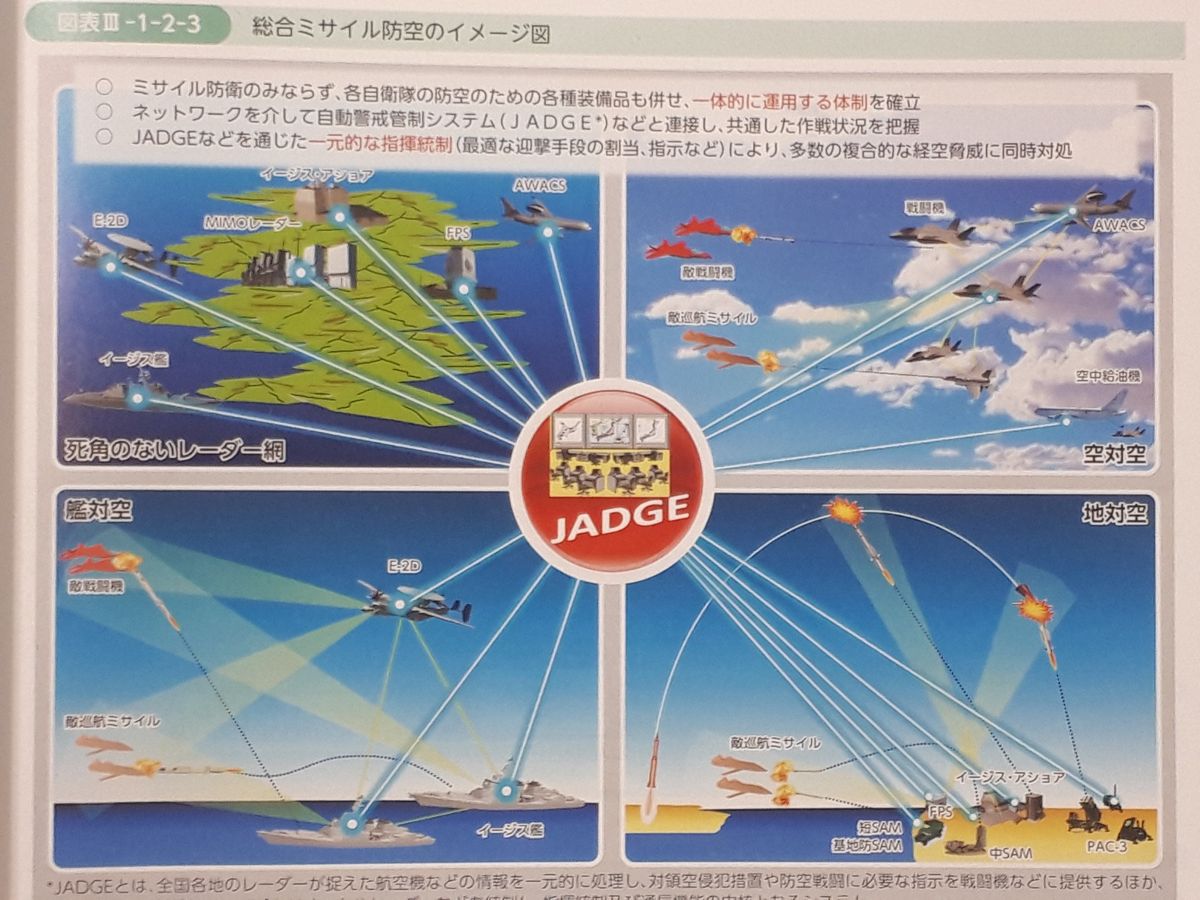

第一に、「総合ミサイル防空能力の強化」だ。総合ミサイル防空とは、北朝鮮が地上からの発射を重ねてきたような弾道ミサイルだけなく、戦闘機などからの巡航ミサイルを含めた空からのミサイル攻撃に、陸海空自衛隊のレーダーと迎撃能力の連携を強めることで対処しようとする方針だ。

この方針はすでに防衛白書に示されているが、提言では上記の極超音速兵器や小型無人機の群れといった「新たな経空脅威」に対応するため、次のような新たな取り組みを政府に求めた。

米国の統合ミサイル防衛(IAMD)との連携を確保するとともに、極超音速兵器等の探知・追尾のため、低軌道衛星コンステレーション(複数の運用調整)や対空型無人機の活用等についても検討すること。

日本の総合ミサイル防空と似た米国のIAMDとの「連携」が望ましいという考えだ。ただ、日米の防空システムの融合が進めば、「防空」で敵基地攻撃も辞さない米国に日本のレーダー情報を提供するのか、あるいは米国への攻撃に日本が対処するのかといったことが、日本の「専守防衛」との関係で問題となる。

総合ミサイル防空についての説明=今年の防衛白書より

総合ミサイル防空についての説明=今年の防衛白書より第二の提言は、「抑止力向上のための新たな取り組み」。具体的には、①日米の基本的役割分担の維持と同盟全体の抑止力・対処力向上、②抑止力を向上させる新たな取り組み、③ISR(情報収集・警戒監視・偵察)等の関連能力強化――の3項目が並ぶ。①と②について述べる。

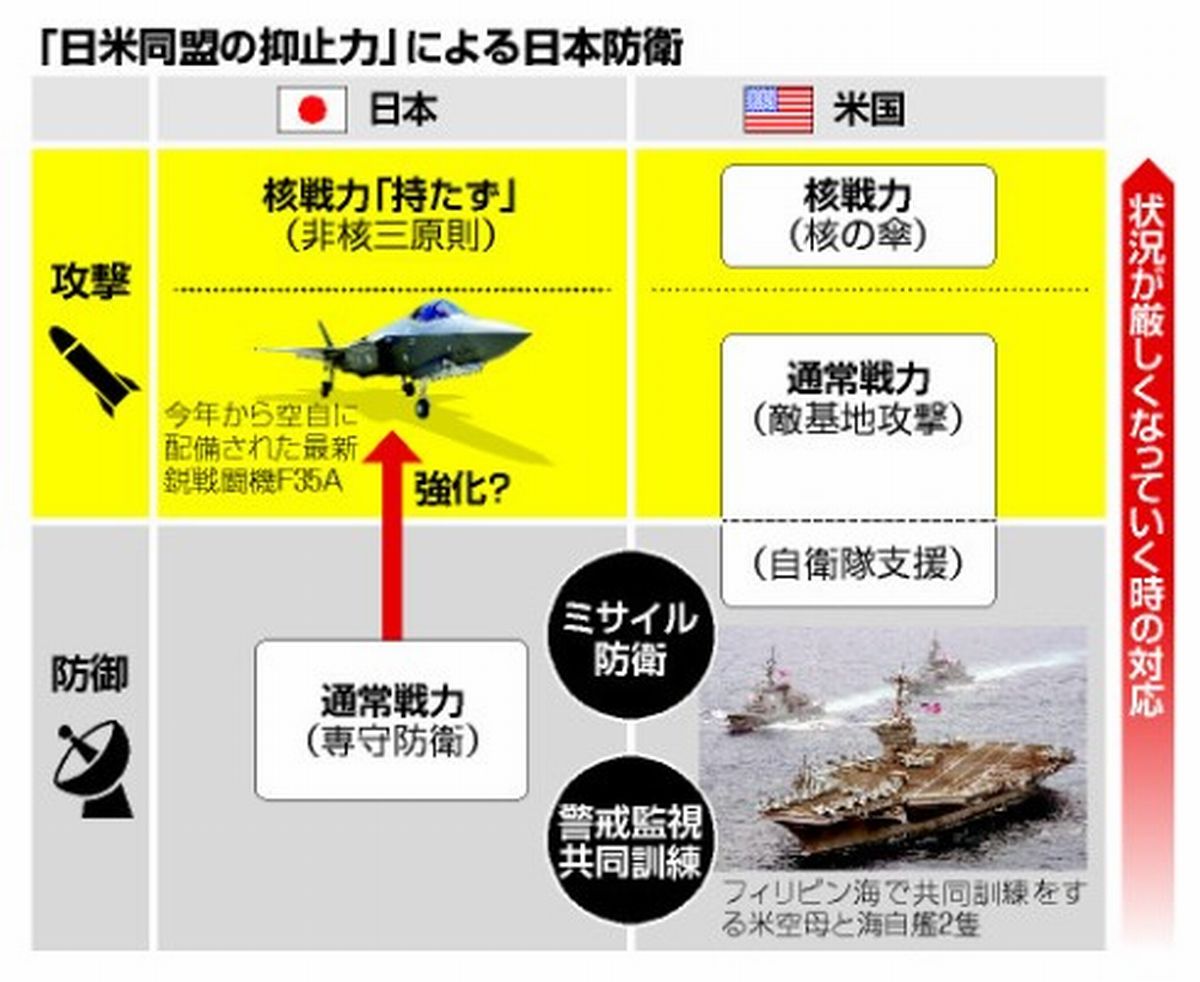

①については、「日米の基本的な役割分担は維持しつつ、同盟全体の抑止力・対処力の向上につながるよう、米国との緊密な協議が必要」とさらりと書かれているが、提言の前でこう説明してある。

日米同盟の下では、「わが国は防御、米国は打撃」が基本的役割分担とされてきた。しかし北朝鮮の弾道ミサイル等の脅威の一層の増大をふまえれば、我々が飛来するミサイルの迎撃だけを行っていては、防御しきれない恐れがある。

日米の基本的な役割分担は維持しつつも、日米の対応オプションが重層的なものとなるよう、我が国がより主体的な取り組みを行うことにより、抑止力をさらに向上させる必要がある。

これまで日本防衛のための「日米同盟の抑止力」においては、自衛隊が「盾」、米軍が「矛」を分担してきたが、敵のミサイルに対応するには、日本も「矛」、つまり敵基地攻撃能力を持つ必要があるということだ。

「日米同盟の抑止力」の説明=朝日新聞社

「日米同盟の抑止力」の説明=朝日新聞社ただし、日本が「矛」を持つならもういいですよね、と米国からはしごを外されては困る。「基本的な役割分担は維持しつつ」、「日米の対応オプションが重層的」になるようにしたい。だから「同盟全体の抑止力・対処力の向上につながるよう、米国との緊密な協議が必要」と丁寧に念押ししている。

注意すべきは、この提言のタイトルが「抑止力向上」でありながら、日本防衛での日米の役割分担に関するこの項目では「抑止力・対処力」について語っていることだ。

簡単に言えば、「抑止力」とは相手が攻撃に踏み切らないよう牽制する力、「対処力」とは相手が攻撃に踏み切るとき反撃する力だ。

この提言の焦点である日本の敵基地攻撃能力の保有が「抑止力」になるかといえば、「抑止力」は相手の認識次第なので、牽制できるのか、むしろ刺激するのではないかというあいまいさがつきまとう。しかし、日本防衛での日米の役割分担の話になると、それは敵の攻撃に反撃する「対処力」をどうするかということで、にわかに現実味を帯びてくる。

この提言の検討チームのヒアリングに応じた河野克俊・前統合幕僚長は私のインタビューに対し、尖閣諸島をめぐり中国と交戦状態になる場合に備え、日本が「矛」を米国に頼り切らずに自ら持っておくことについて、「米国は否定しないでしょう」と語った。

7月14日に筆者のインタビューに応じる河野克俊・前統合幕僚長=藤田撮影

7月14日に筆者のインタビューに応じる河野克俊・前統合幕僚長=藤田撮影それは、昨年まで自衛隊で制服組トップを務め、米軍とやり取りしてきた現場感覚に基づく。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください