保坂展人区長は児玉龍彦名誉教授の助言を全面的に受け入れ、実行に移し始めた

2020年08月06日

「世田谷モデル」が注目を集めています。

児玉龍彦・東京大学先端科学技術研究センター名誉教授が提案した「PCR検査」の実施規模拡大と、「社会的検査」を導入して積極的監視をはかる。そして、街頭で「いつでも、だれでも、何度でも」の大量検査を実現しているニューヨークを目指していくという内容です。

7月27日、世田谷区の新型コロナウイルス感染症対策本部の有識者との意見交換会で児玉教授から問題提起を受けました。

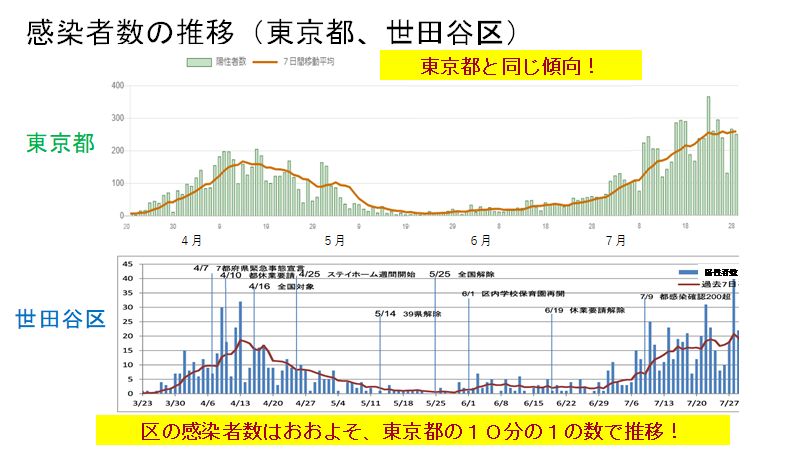

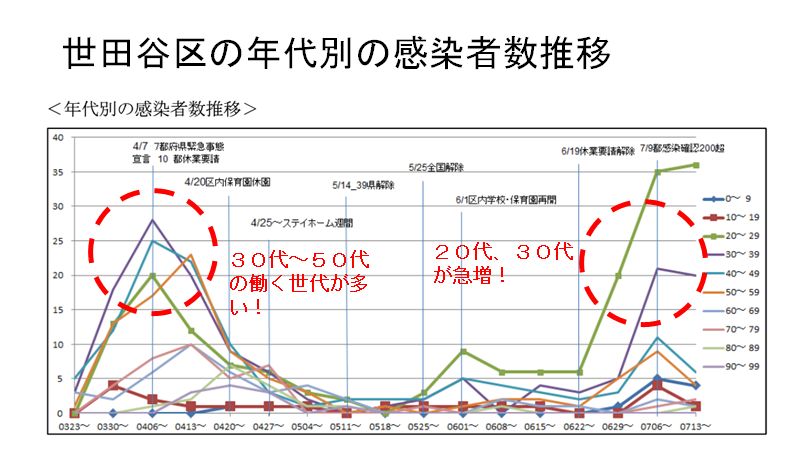

世田谷区でも、7月にやってきた「第二波」は、急激な感染者の増加を記録し、第一波の4月をすでに上回りました。

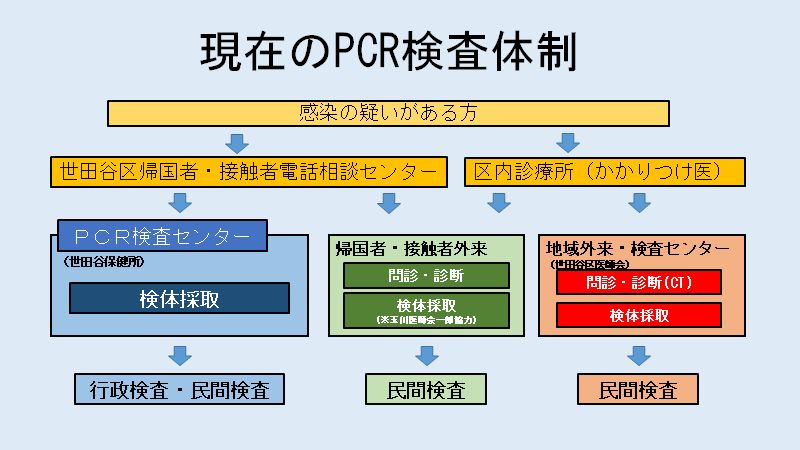

現在、世田谷区では1日最多で332件(8月3日実績)のPCR検査を行っています(こちら参照)。世田谷区でのPCR検査は3ルート・3機関で行われています。世田谷保健所の行政検体、世田谷区医師会の保険診療を実施している「地域外来・検査センター」、医療機関の「帰国者・接触者外来」がそれぞれフル回転でPCR検査にあたっています。

5月下旬から6月と感染者が低減して小康状態が続いた時期がありました。自治体によっては、「PCR検査センター」を休止したり、縮小したところもありましたが、世田谷区では「第二波」「第三波」も意識して維持していこうという医師会の先生方の熱意もあって、むしろ拡充の準備をしてきました。

7月の第二波では、PCR検査対象が急増し、フル回転となっています。急増の要因は、「濃厚接触者全員へのPCR検査の実施」です。

7月上旬は、都心の繁華街や会食で感染した方が20代、30代を中心に増加しましたが、下旬になると、家族で、職場で、施設で、地域で感染が広がります。ひとりの陽性者が確認されると、多い場合は数10人、中には100人を超える「濃厚接触者」が出てきます。一日、200件から300件の検査数をもっても、検査対象者が多くて溢れてしまう状況も生まれてきました。検査拡大は、現状のままに検査体制を維持する上でも、まずは必要となっています。

児玉教授の提案によれば、検査の手法に工夫を凝らすことで、検査規模を1桁増の2000から3000にあげることが可能だというのです。

手法のひとつが、オートメーションで大量に計測する検査機器の導入です。例えば、医師会の検査センターでは、咽頭ぬぐい等で採取した検体を民間検査会社等に搬送し、検査結果を待つ形になっています。すでに、世田谷区医師会では、オートメーションの検査機器を検査拠点に置いて、臨床検査技師を常駐させる案を検討しています。

世田谷区の世田谷区医師会が新型コロナウイルスの検査体制の拡充のため、1日あたり最大で1千件のPCR検査ができる検査機の導入を検討していることがわかった。すでに世田谷区や臨床検査会社と協議を始め、今秋までの運用を目指している。東京都医師会の角田徹副会長によると、医師会による大規模な検査機器の導入は珍しいという。(7月31日朝日新聞)

こうしてオートメーションの検査機器導入で検査可能数を増やすことができます。また、児玉教授は、「プール方式」の導入を提案しています。すでに、中国の武漢や韓国、アメリカでも実施されていますが、検査機器に1人分の検体をかける通常の検査と違って、1本の試験管に5人分の検体を入れて計測するというもので、陽性反応が出たら同時に計測した5人をそれぞれ再検査して陽性者を確定させていくという手法です。

この手法を利用することで、例えば、500人分を大量検査する検査機器であれば、2500人分もの検査が実施することが出来て、コストも低減するというメリットがあります。

もうひとつ、これまでのPCR検査は先に触れたように「何らかの症状があり、感染の疑いがある人」を対象とし、加えて陽性者の周辺の職場や施設、家族等の「濃厚接触者」を検査する仕組みで行われてきました。

児玉教授の提案は、社会の継続に必要で欠かすことが出来なく、また、人との接触により感染のリスクが高い職業、例えば介護関係、医療、保育、学校等の現場で働く人に対して、感染状況等から判断し、一斉に検査を実施する「社会的検査」を導入すべきというものです。

こうして、職場の安全と健康を確保し、また隠れた罹患者を発見して感染拡大を防止するという効果があります。

世田谷区では、コロナ治療にあたる医療機関との情報連絡会を定期的に開催しています。

「院内感染の防止」はどの医療機関にとっても至上命題であり、病院内にチェックポイントをいくつも置いて、PCR検査を施しています。これまでの院内感染は、新型コロナウイルスの陽性患者が感染源であるとは限りません。骨折等の外科の救急患者で本人も自覚症状がないままに感染していて、防御体制を取らずに手術等を通して医療従事者が感染した事例もあります。

従って、手術前のPCR検査や医師・看護師等の定期的なPCR検査も、「簡易PCR検査キッド」を自前で調達して、積極的に検査を実施している医療機関がほとんどです。

東京都が新型コロナウイルスに感染した死者325人を分析したところ、51.7%が医療機関内や福祉施設内で感染していたことがわかった(8月1日朝日新聞デジタル)

病院の院内感染や、福祉施設の施設内感染は、感染者が大きく広がり、また高齢者が多く罹患することから死亡率も高いことがわかっています。この院内感染と施設内感染を徹底的に防止することに、感染防止対策の中での優先順位を高く置く必要があります。

4月、第一波のピークを迎えていた頃、知人を介して児玉龍彦教授を紹介され、電話でお話したところ、「今からでもお会いできませんか」という話になり、東京大学先端科学技術研究センターにお訪ねをしました。世田谷にお住まいの児玉教授は、感染拡大に危機感を強め、「院内感染と介護施設等の感染防止を急がなければなりません」と指摘されていました。

当時、世田谷区内の医療機関や高齢者施設でも院内感染や施設内感染の事例があり、一度発生すると病院や施設を中心にして地域全体に広がっていく怖さを感じていました。当時は、「抗体検査」であらかじめ病院の医療スタッフ全員や、高齢者施設のスタッフと利用者全員に「抗体検査」の網をかけて、症状の出なかった感染者も含めて全容を把握しようという提案でした。

世田谷区内での検討期間を置いて7月8日の記者会見で私は、「新型コロナウイルスの抗体の有無を調べる抗体検査を実施する」と発表しました。

「区内の高齢者施設や障害者施設が主体となり、利用者や職員らを対象に取り組む。抗体検査は過去に感染したかどうかを調べることができ、感染実態の調査・分析にもつながる。世田谷区は区内にある東京都医学総合研究所による検査に協力し、1000人程度を対象に採血で検査する。抗体があった人にはPCR検査もあわせて実施する」(日本経済新聞)と報道されましたが、自治体としての感染防止対策をあわせて抗体検査をするのは、独自の取組みです。

すでに、児玉教授は先端研としての研究調査のために、世田谷区内の高齢者施設や病院を対象とした「抗体検査」を実施しています。一方、上記記事にあるように世田谷区も、高齢者施設や障害者施設で合算して1000人規模の「抗体検査」を実施することを、東京都医学総合研究所の協力を得て呼びかけています。この研究所には東大先端研と同型の抗体検査の測定機器が入っていて、研究上の連携をしています。すなわち、「社会的検査」についての課題意識は3カ月かけて、私自身も共有してきました。

8月4日、日本記者クラブで報告をする機会がありました。200人ほど入ることの出来る大きな部屋に、40人ほどの記者。ただし、インターネットでは70人の方がライブで視聴したそうです。(「日本記者クラブ講演動画」)

質疑応答であったいくつかの問いに対して、回答を再現するのではなくて、私自身の見解をまとめる形で付しておきたいと思います。

「なぜ、自治体の長として声をあげたのか」という正面からの問いかけがありました。

「第一波の時は、新型コロナウイルスの正体もわからず試行錯誤で対応したこともやむを得ませんが、予想外の速さで第二波に見舞われている今、国の方針を見ていても『PCR検査』を増やしていくという意志を感じられません。今回のウイルスは、世界で、政治体制の違い、文化や社会、宗教の違いなく襲いかかってきます。私たちとしては、抑え込みに成功した国や都市に虚心坦懐に学ぶべきですが、PCR検査は出来るだけやらないという方策を取っている例を私は知りません。世界の国々に出来て、日本に出来ない訳がないのです」

保坂展人・世田谷区長

保坂展人・世田谷区長こんなエピソードも紹介しました。

そもそも、私が世田谷区長に就任した2011年4月は「東日本大震災と東京電力・福島第一原発事故」の直後でした。この衝撃を受けて、急遽、立候補し僅差で当選した私は、すでに世田谷区内の「空間線量の測定」を開始しました。選挙中に掲げた公約だったからです。

就任したての私に、区役所幹部は「区長、これは国の役割、都の仕事ですよ」「計測器も経験もありません」と戸惑っていましたが、同時に計測器も提供してくれる企業もあって、「最初の一歩」を踏み出すことができました。

公園、砂場、学校の校庭、プールと拡大していき、給食の食材も毎日計測しました。ふと振り返ってみると、東京の23区の半数以上の自治体が「放射線測定」と「情報公開」を始めていました。費用は人件費も含めて、後日、東京電力の賠償でまかなわれました。

国や都、東京電力の「測定スキーム」が整ってからと構えていたら、半年以上は時間がかかり、住民の不安が増進したことでしょう。健康、生命、安全にかかわる事項に、自治体は責任を持っているのです。

「なぜ、検査は広がらないのか」という質問も複数ありました。

新型コロナウイルスに対し、明治以来の感染症対策の骨格を変えないまま、縦割りで対応しようという法制度と組織の限界が出てきています。ウイルスは、元気な人にも宿り、無症状のままでも感染させる力を持っているとされます。

従来の感染症の枠にはまらない相手に対しては、むりやり法制度に入れようとして手が届かない現状を改め、ウイルスに法制度を合わせる必要があると思います。

政治・行政の現状を見る時に、こんな時に野中広務さんが生きていたらどうだったか、亀井静香さんが与党の現役にいたらどうだったかなと考えます。瞬時に、私たちの提案に対して、意義を把握して縦割りを壊して「検査拡充」の体制をつくったのではないかと思います。

政治家は、人々の生命と健康が脅かされる時、身体と政治生命をかけてたたかわなければならないのです。

「世田谷モデル」がどのように芽を出し、具体化していくのか。現在、実務担当者が協議中です。また、報告をします。

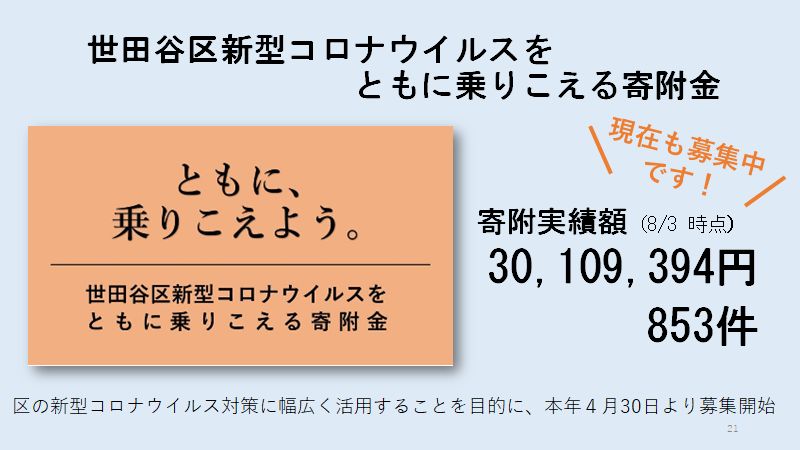

世田谷区では「新型コロナウイルスをともに乗りこえる寄附金」を受け付けています。世田谷区の挑戦に賛同の気持ちのある方の幅広いご協力をお願いします。詳しくは区のホームページをご覧ください。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください