2020年08月07日

日本の援助「プロサバンナ事業」が中止された。

8年にわたって、アフリカ・モザンビーク最大の小農運動(UNAC、モザンビーク農民連合)が反対してきた大型農業開発事業だ。

2011年の開始から、すでに35億円を超える日本の税金が費やされた末の中止であり、事業を立案・実施してきた日本の公的援助機関JICA(独立行政法人国際協力機構)にとっては、大きな痛手だ。

日本の外務省とJICAは、この8年間、当事者の反対の声が何度届けられようとも、事業地の住民11名がJICAに正式に「異議申立」をしようとも、現地の行政裁判所で「違憲判決」が出ようとも、頑に事業を続行してきた。しかし、ついに事業途中での中断・終了を余儀なくされた。

一方のモザンビーク小農運動にとっては、3カ国政府との圧倒的に非対称な闘いを勝ち抜いたこととなり、今後のさらなる闘いに向けて、大きな糧となるだろう。また、この間、この反対運動を支えてきた世界の小農運動や3カ国の市民社会にとっても、この勝利は大きな財産となるに違いない(「プロサバンナ事業」のこれまでの経緯や3カ国市民社会の運動についてはこちら参照)。

第二次世界大戦後、戦後賠償として始まった日本の援助も、65年の歴史を迎える。

「プロサバンナ事業」は、大々的に世界に喧伝された無謀な計画、当事者の大規模で長期にわたる抵抗運動、そして事業の中止、いずれの点をとっても、「日本援助史」に名を残すこととなるだろう。

鳴り物入りで誕生したこの援助事業に、一体何が起きたのだろうか?

なぜ、事業途中で中断となったのか?

日本政府が、7月21日に「プロサバンナ事業の終了」を公表してから日が浅く、注目も集まっている時期だからこそ、今後の教訓を引き出すために、この事業の問題をしっかりまとめてく必要があるだろう。

そこで、この連載では、次の5点について、明らかにしていきたい。

① この事業の構想がどこから生まれ、何を目指したのか。

② モザンビークの小農運動はなぜ、どのように反対し(続け)たのか。

③ それに対して、日本の援助関係者は何をしたのか。

④ その結果、何が起きたのか。

⑤ なぜ中断を余儀なくされたのか。

「プロサバンナ事業」は、2009年、日本の政府と公的援助機関であるJICAが、世界に先駆けた新たな開発協力の一形態として、大々的に喧伝し、デビューさせた「三角協力」であった。国際舞台、とりわけ開発協力の分野で、日本の「プレゼンス」(存在感)を高めることが意図されていた。

しかし、世界的な宣伝のために立案され、急がれた援助事業の月次報告書は、繰れど、繰れど、以下の通り、真っ黒塗りである。

JICAは何を隠したかったのか?

この事業の基本構想は、ブラジルのセラード地域での「農業開発協力(PRODECER)」を成功と位置づけ、ブラジルの官民とともに、アフリカの「熱帯サバンナ」で大規模に農業開発を行うというものであった。2009年のラクイラサミット(イタリア)で国際デビューを飾る、麻生太郎首相(当時)のために準備された構想であり、アフリカ南東部に位置するモザンビークが最初の実施先として選ばれた。特に、政府機関とビジネスの連携を重視し、巨額の国際民間投資の参入を前提としていた。

ラクイラ・サミットの拡大会合で笑顔を見せる麻生太郎首相=2009年7月10日、イタリア・ラクイラ

ラクイラ・サミットの拡大会合で笑顔を見せる麻生太郎首相=2009年7月10日、イタリア・ラクイラ 外務省サイトには、今でも次のように会談の意義が掲載されている。

今回のサミットでも議題となった世界の食料安全保障に関し、日伯両国は、「セラード農業開発」という世界にも誇れる協力の実績を有しているところ、この協力で培った知見を活かし、アフリカでの三角協力を進めることで一致した。具体的には、まずは農業の潜在力の高いモザンビークでの取組を進めていくこととなった。ルーラ大統領よりは、ブラジルとしてこの協力に共に取り組んでいけることを大変有意義と考えているとの発言があった。(外務省サイト、平成21年7月10日「日ブラジル首脳会談(概要)」)

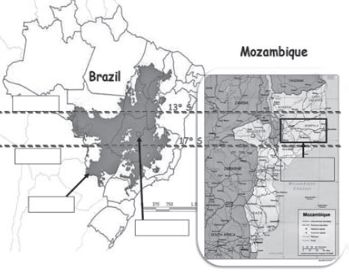

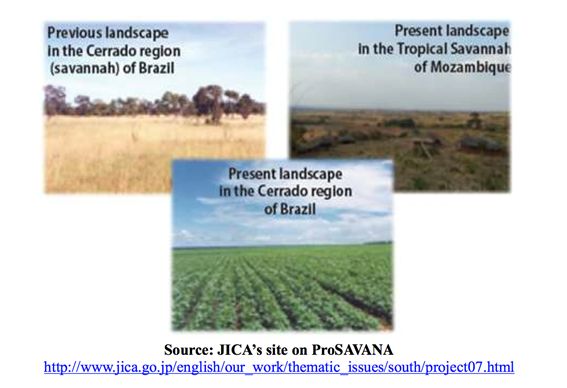

JICAは、モザンビークが選ばれた理由として、公用語がポルトガル語である以外に、セラード地域と「緯度が近く」、「植生が類似している」ことを主張していた。また、同国北部のナカラ回廊沿い地域は、「広大な農耕可能地に恵まれており、その多くは未開墾地」として、低投入・低生産型の現地の小規模農家が土地を持て余しているとの前提が披露された(2012年11月15日、JICA坂口幸太氏講演)。そして、モザンビーク北部を、ブラジル・セラードのように、「一大穀倉地に変貌させる」と謳われた。

現在では、JICAのホームページから消されている以上の説明は、削除前に入手されたJICA作成の図や写真で顕著であろう。

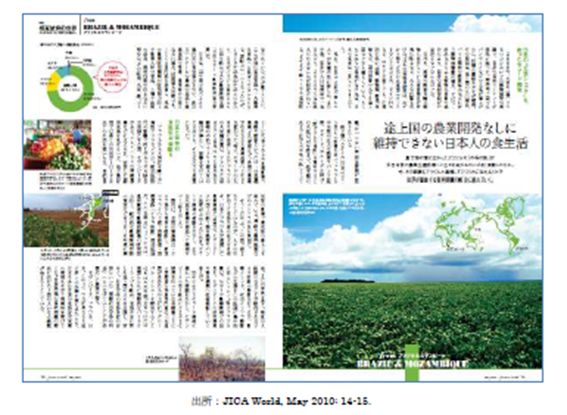

この事業の真のねらいは、日本が輸入に頼る「大豆」や穀物の大規模生産であった。ルーラ労働党政権誕生後のブラジルでは、環境規制や住民の権利意識が強まり、大豆の生産地を拡大するには、海外に目を向けるしかない…との状況が生まれていた。広大な農地を必要とするブラジル農業者、そして大豆や穀物をより安定的かつ安価で素早く供給したい日本の利益が合致して生まれたのが、「プロサバンナ事業」であった。これは、2010年5月のJICA広報誌(JICA World)の記事でも明らかである。

「途上国の農業開発なしに維持出来ない日本人の食生活」とのタイトルで、ブラジル・セラードでのJICAによる農業開発協力による大豆生産の拡大、新事業でモザンビークを変貌させる意気込みが、セラードでの農業開発に携わり、「プロサバンナ事業の生みの親」である本郷豊氏のコメントとともに紹介されている。

2010年5月のJICA広報誌(JICA World)の記事

2010年5月のJICA広報誌(JICA World)の記事そして、当初から大豆などの輸入に関わる日本の民間企業の関与が重視され、2012年4月には、「ナカラ回廊投資促進に向けた日本・ブラジル・モザンビークの合同官民視察ミッション」が企画される。これには、JICAアフリカ部の乾英二部長(当時)を団長として、日本の企業8社、政府の関係者の計19名が参加し、モザンビークを訪れている。この視察は、プロサバンナ事業(ProSAVANA-PD)の予算で行われ、ブラジル側からも日系ブラジル人の連邦議員(ルイス・ニシモリ)を団長に、アグリビジネスの関係者16名が一緒に視察している。

JICAアフリカ部・乾英二部長(当時)の発表スライドより(2012年6月、JICAセミナーで使用)

JICAアフリカ部・乾英二部長(当時)の発表スライドより(2012年6月、JICAセミナーで使用)

JICAアフリカ部・乾英二部長(当時)の発表スライドより(2012年6月、JICAセミナーで使用)

JICAアフリカ部・乾英二部長(当時)の発表スライドより(2012年6月、JICAセミナーで使用)また、日本メディアもJICAにのせられ、2013年、テレビ番組「池上彰と歩く アフリカビジネス〜新参者ニッポンにチャンス」で、池上彰氏が事業を以下のように絶賛している。

かつて日本がブラジル・セラードで行った国際協力が花開き、今度は日本とブラジルがモザンビークで一緒に農業改革を進めようとしているのは、国際協力の理想的な連鎖として、多くの日本人に知ってほしいですね。

また、農業のようにその土地の自然環境を前提としている産業の場合、自分たちの流儀を押し付ける欧米流の援助は機能せず、地元の事情をしっかりくみ取りながら持続的に技術移転を図る日本型の国際協力が有効な手段である、ということにも気づかされました。(こちら参照)

しかし、池上彰氏が現地を取材に訪れる前も後も、地元小農運動の「プロサバンナ事業」への反対は、国内メディアにもかなり知られ、取り上げられていた。当然ながら、JICAもこれを知っていた。

同じ2013年の2月と5月、モザンビークの2200農民組織のトップ、農民連合(UNAC)のアウグスト・マフィゴ代表が来日し、多くの国会議員とメディアの前で反対を訴えるとともに、JICAと外務省を訪問して直接反対の意志も伝え、「事業停止を求める3カ国首脳宛公開書簡」 まで手渡している。

2013年2月、初来日し「プロサバンナ事業反対」を表明するモザンビーク農民連合(UNAC)アウグスト・マフィゴ代表(参議院議員会館)

2013年2月、初来日し「プロサバンナ事業反対」を表明するモザンビーク農民連合(UNAC)アウグスト・マフィゴ代表(参議院議員会館)しかし、池上彰氏は、これらの事実は調べず、あるいは知っていたとしてもあえて無視し、JICAがお膳立てした取材先の意見だけに基づき、欧米の援助を「自分の流儀を押付ける援助」、日本の援助を「地元の事情をしっかりくみ取りながら持続的な国際協力」と総括したのであった。

その後、池上氏はこの番組を書籍化しているが(『池上彰のアフリカビジネス入門』日経BP)、一切の修正も注意書きもないまま、以上とまったく同じの結論を189頁に掲載している。

それから7年。日本、ブラジル、モザンビークの3カ国合意から11年を経て、大々的に喧伝され、賞賛された事業の破綻が明確になった格好である。

もちろん、日本政府やJICAは、この「失敗」を認めようとはしない。

先週(7月27日)、外務省が福島みずほ議員を訪れた際も、中止の理由は「モザンビークの国内事情の変化」や「モザンビーク政府の判断」であると強調したという。また、この事業の「終了」を確定した在モザンビーク日本大使館のプレスリリースでも(7月21日付)、時期がきたから「完了」としている。

この「木村大使とニュシ大統領の会談」と名づけられたニュースでは、7月16日に木村元大使が、モザンビークのニュシ大統領を訪問し、「([ProSAVANA-]PEM)の終了をもって、プロサバンナ事業を完了することを確認」したことが公表されている。

このように、「プロジェクトの終了をもって」「プロサバンナ事業の完了」とされており、実際には事業の「中断」であることについて、事情を知らない人には分からない書きぶりになっている。

同じ日本大使館のサイトに掲載されたポルトガル語版のリリースに至っては、「成功裏に完了した(”(ProSAVANA) foi concluído com sucesso”)」とまで書かれている。

このこと自体が、これまで「プロサバンナ事業」に特徴的であり、モザンビーク小農運動が繰り返し批判してきた「秘密主義と情報操作(secretismo e manipulação)」を如実に示しているといえよう。この結果、せっかくの中止判断も、プロサバンナ反対運動に取り組んできたモザンビークの市民社会関係者のさらなる反発を生んでいる。

では、なぜ公式発表の「成功裏に完了」ではなく、実際は「中断→終了止む無し=失敗」なのか?

「プロサバンナ事業」は、2009年度後半期の準備調査を経て、2011年から「3本の柱」と呼ばれる以下の3事業によって開始された。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください