【17】ナショナリズム ドイツとは何か/フランクフルト① 抵抗を学ぶ教育現場

2020年09月10日

フランクフルト歴史博物館の「マネーの街・BALANCE(貸借)」の展示=2月、フランクフルト。藤田撮影

フランクフルト歴史博物館の「マネーの街・BALANCE(貸借)」の展示=2月、フランクフルト。藤田撮影ドイツのナショナリズムを探る旅をはじめも一週間、予定の半分が過ぎた。2月16日の日曜の朝、ドイツ鉄道のベルリン中央駅から特急でフランクフルトへ向かった。国土を北東から南西へ、大きく斜めの移動で4時間以上かかる。

この連載をお読みの方は、むちゃな旅だと思われるかもしれない。フランクフルト国際空港からドイツに入り、鉄道で南のミュンヘンまで行ってから一転、北東の首都ベルリンへ。そしてまだ旅の途中なのにフランクフルトへ戻っている。

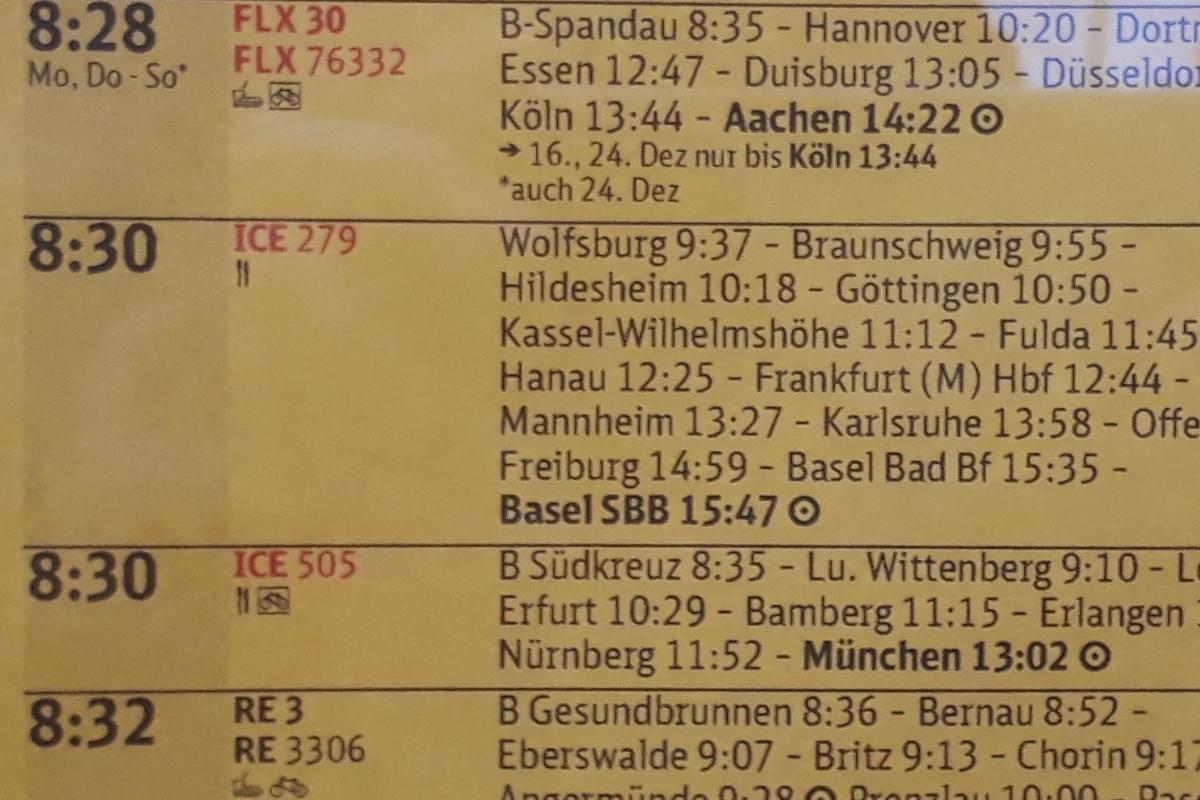

ベルリン中央駅でドイツ鉄道の特急ホームにある時刻表。ベルリン8:30発、フランクフルト12:44着

ベルリン中央駅でドイツ鉄道の特急ホームにある時刻表。ベルリン8:30発、フランクフルト12:44着フランクフルトでは貴重な取材があった。高校生にあたる生徒たちが通うヘッセン州の州立学校を訪ね、歴史の授業でナチス時代がどう教えられているかを参観するのだ。そのアポが今回のドイツ滞在期間の中盤に入ったので、前後を無駄に過ごさぬよう、特急乗り放題の外国人旅行者用パスを使ってあちこち回っているのだ。

かつて東西ドイツの国境だった線を西へ超えるとウォルフスブルクの街。車窓からはフォルクスワーゲン社の大工場が見える。そこがまだこの日の旅程の三分の一で、昼過ぎにようやくフランクフルト中央駅に着いた。近くのホテルに荷物を置き、街へ。明日の授業参観後にまたすぐ移動なので、個性的なこの大都市の空気を少しでも吸っておきたかった。

フランクフルト中央駅

フランクフルト中央駅国民がまとまろうとする気持ちや動き、ナショナリズムをドイツで考える今回の旅で、私はナチズムの教訓に焦点を当てている。それでこれまでナチスの拠点として歴史が刻まれた場所を意識して歩いてきたが、偏ってはいけないと思っていた。

世界の金融機関が集まり見本市でも有名なフランクフルトは、中世から交易で発展した都市であり、それが権力を引きつけ神聖ローマ皇帝戴冠式の地ともなった。第二次大戦で空襲に遭ったが復興し、戦後のドイツ経済を支えた。その地からもドイツを考える視点を得ておきたかった。

摩天楼に囲まれ、欧州の共通通貨・ユーロのマークのオブジェが建つ広場には、冷戦期に東ドイツとの緊張緩和に努めた西ドイツ首相ブラントの名がついている。そこを抜け、散策の人々で賑わうマイン川沿いを歩き、フランクフルト歴史博物館を訪ねた。

フランクフルトのマイン川の岸辺

フランクフルトのマイン川の岸辺大きく二棟あり、一棟は「収集家の美術館」という名になっている。「フランクフルトは昔も今も収集家と寄贈者の街です」という説明には、「市民」による市への収集品の寄贈が16世紀に遡り、この博物館が1878年にフランクフルト初の公共博物館としてできてからはここに収められ続けているとある。

「市民」は英語で”burghers”と記されている。ブルジョアジー(中産階級)と重なる言葉だ。地球儀、本、絵画、陶磁器、硬貨、武器……。「世界をよりよく理解しようと彼らが収集した品々は、彼らの社会的地位を高めました」。フランクフルトで財をなした、ユダヤ人を含む12人の収集家が紹介され、コレクションが並ぶ。騎士の甲冑を小さな子が見つめていた。

フランクフルト歴史博物館の「収集家の美術館」にある騎士の甲冑

フランクフルト歴史博物館の「収集家の美術館」にある騎士の甲冑もう一つの棟へ行くと、「マネーの街」というコーナーの冒頭に「フランクフルトは古くからの交易の街で、今のヨーロッパの金融の中心です」とあった。

ガラスケースにずらっと様々な硬貨が並ぶ。「12~18世紀はドイツは400の国に分かれ、それぞれコインを鋳造した『硬貨の帝国』でした。その全てがフランクフルトで交換できました」。いま本店がフランクフルトにある欧州中央銀行のようなものだ。

「ECONOMICS(経済)」「CREDIT(信用)」といったブースが並び、やさしい経済学といった展示が続く中で、「BALANCE(貸借)」が興味深かった。大きな宗教画を据えつつ、「収集家と寄贈者の街」フランクフルトに引きつけ、こう説いていた。

フランクフルト歴史博物館の「マネーの街・BALANCE(貸借)」の展示

フランクフルト歴史博物館の「マネーの街・BALANCE(貸借)」の展示「富める者が蓄財の過程で成した罪としての『負債』は、祈り(教会への支援)や慈善事業といった『通貨』で返すことができました。その上、献金などはその寄贈者にとって常に、名声が高まり、記憶にとどめられるという象徴的な資本となりました」

この博物館もドイツの近現代史を扱う中で、ナチズムの悲劇に触れている。「アンネの日記」のアンネ・フランクとともに強制収容所で亡くなった姉のマルゴットに焦点を当て、フランク家を「フランクフルトで何世代にもわたるユダヤ人の家系でした」と紹介。フランク家もまたフランクフルトを支えた中産階級だった。

アンネ・フランクの姉マルゴットについてのフランクフルト歴史博物館の展示

アンネ・フランクの姉マルゴットについてのフランクフルト歴史博物館の展示だがそうしたトーンは一区画に限られ、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください