【18】ナショナリズム ドイツとは何か/フランクフルト② 抵抗を学ぶ教育現場

2020年09月17日

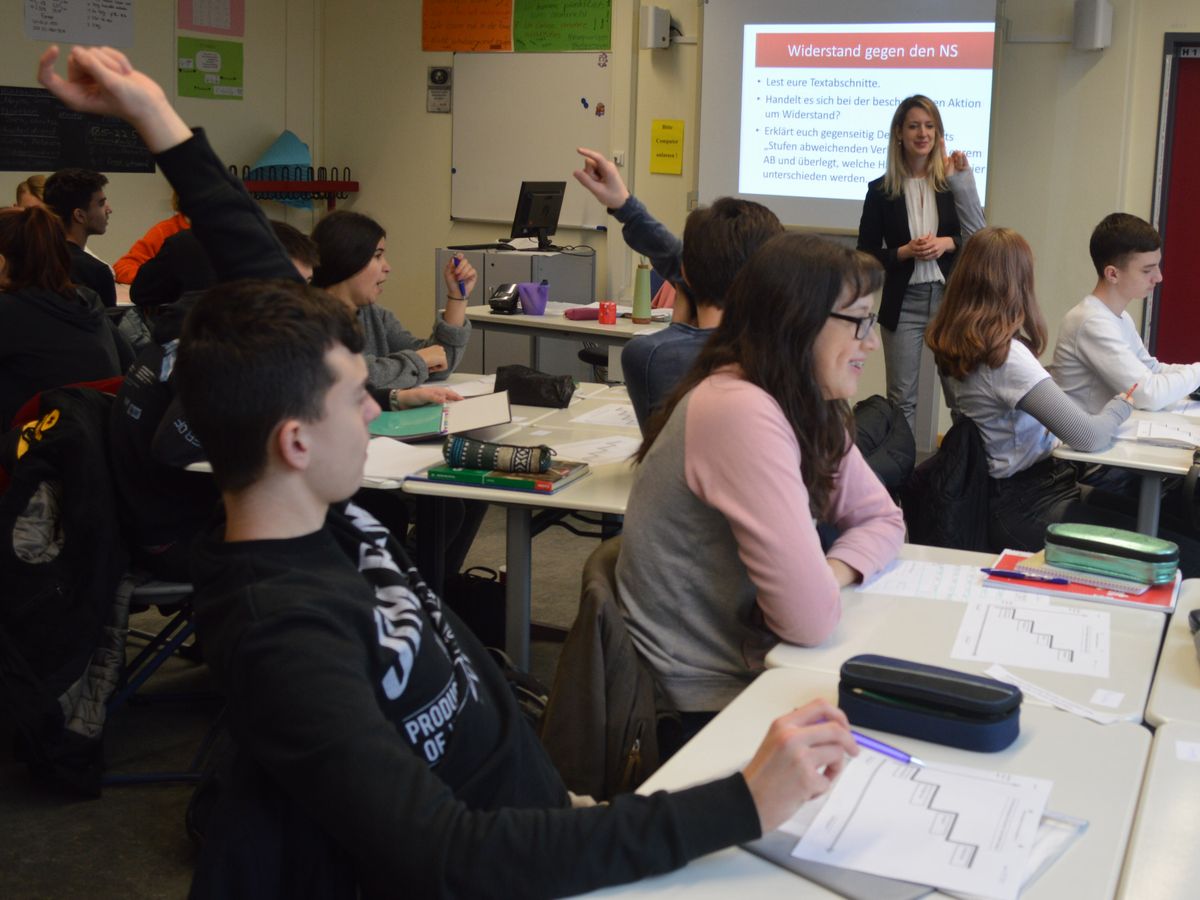

ドイツ・ヘッセン州のフランクフルト近郊の州立校で、歴史の授業で話すスキピス先生(中央)と生徒たち=2月。藤田撮影。以下同じ

ドイツ・ヘッセン州のフランクフルト近郊の州立校で、歴史の授業で話すスキピス先生(中央)と生徒たち=2月。藤田撮影。以下同じドイツの歴史の授業でナチズムはどう教えられているのか。それをこの目で見ることは、ドイツのナショナリズムを考える旅で欠かせなかった。

近代国家にとって、「国民」の教育に歴史認識の共有は欠かせない。だが、ナチズムは自国の繁栄のために、従う国民以外を虐げ、特定の民族を敵視して大量に殺害するという途方もない歴史をドイツに残した。

過ちを繰り返さないという理念が戦後ドイツの土台となり、ナチズムを直視する姿勢が歴史教育に反映されているとは聞いていた。ただ、戦争を知る世代が減りゆく中で自国の負の歴史に向き合い続けることは、敗戦国として似た問題を抱える日本人である私には、率直に言って離れ業に思えていた。

そうした教育は実際どのように現場で行われているのか。そして動揺はないのか、と私が気をもむのは、ドイツで今世紀に入り、移民にルーツを持つ人たちを狙う殺人事件や、難民排斥を訴える新興右翼政党の伸長といった、時に「ネオナチ」とくくられる現象が起きていたからだった。

ドイツ西部にある国際金融都市フランクフルト近郊の、ヘッセン州立ハインリヒ・ハイネ校が授業参観に応じてくれた。2月17日朝、フランクフルト中央駅そばのホテルからタクシーで南へ20分ほど。マイン川を渡り、ボーイングや東レといった外国企業の建物も見える郊外のオフィス街を抜け、落ち着いた住宅街に入ったところに同校はあった。

筆者が歴史の授業を参観したドイツ・ヘッセン州ドライアイヒ市の州立校

筆者が歴史の授業を参観したドイツ・ヘッセン州ドライアイヒ市の州立校小雨のなか校舎へ入ると、廊下の奥から教頭のステファン・ロットマンさん(52)がにこやかに現れた。校内放送の鐘がコーンと三回鳴り、休み時間に一緒に教室へ。同校には10歳から日本でいう高校生にあたる生徒までがいる。廊下ははしゃぐ小さな子たちでごった返していた。

15~16歳のクラスの教室に入る。また鐘が三回鳴り、私服の生徒たちが椅子から立ち上がった。”Gu-ten Mor-gen(おはようございまーす)”と気だるい感じのあいさつ。だが、90分の歴史の授業が始まると空気が締まった。

24人が男女2人ずつ机を寄せて6つの班に分かれ、教師のローラ・スキピスさん(34)を見つめる。テーマは「ナチズムへの抵抗の形」。プロジェクターで写真が映し出された。右手を斜め上に挙げナチス式敬礼をする群衆の真ん中で、男性がひとり腕を組んでいる。

ナチス式敬礼をする群集の中で腕組みをした男性の写真を示すスキピス先生

ナチス式敬礼をする群集の中で腕組みをした男性の写真を示すスキピス先生スキピスさんが「この男性は何を間違ったのでしょう」と問うと、ぱらぱらと手が挙がる。

男子「ヒトラー式の挨拶をしていません」

女子「ヒトラーの支持者の集会でわざわざやるんだから、抵抗です」

スキピス「彼は労働者で、奥さんはユダヤ人でした。罰せられたと思いますか?」

男子「そうだと思います。だってユダヤ人と結婚していたんだから」

女子「こうした抵抗が初めてかどうかもにもよるのでは」

歴史の授業で手を挙げる生徒たち

歴史の授業で手を挙げる生徒たちいきなり突っ込んだやり取りだ。教師も生徒も、写真の男性が実際に「間違った」とか、ユダヤ人との結婚が悪いとか言っている訳ではない。ナチス政権の独裁の下で何が「悪」とされたかを基準に話している。ドイツ人とユダヤ人の結婚を禁じたニュルンベルク法が当時あり、「違反者」としてユダヤ人の排除が正当化された歴史を理解した上でのやり取りなのだ。

スキピスさんが「彼はいったん捕まって解放されましたが、ユダヤ人の妻がいたからということで、また捕まって強制収容所に送られました」と引き取る。そして、「抵抗にはいろんな形があるという話をします。これを見てください」とプリントを各班に配った。

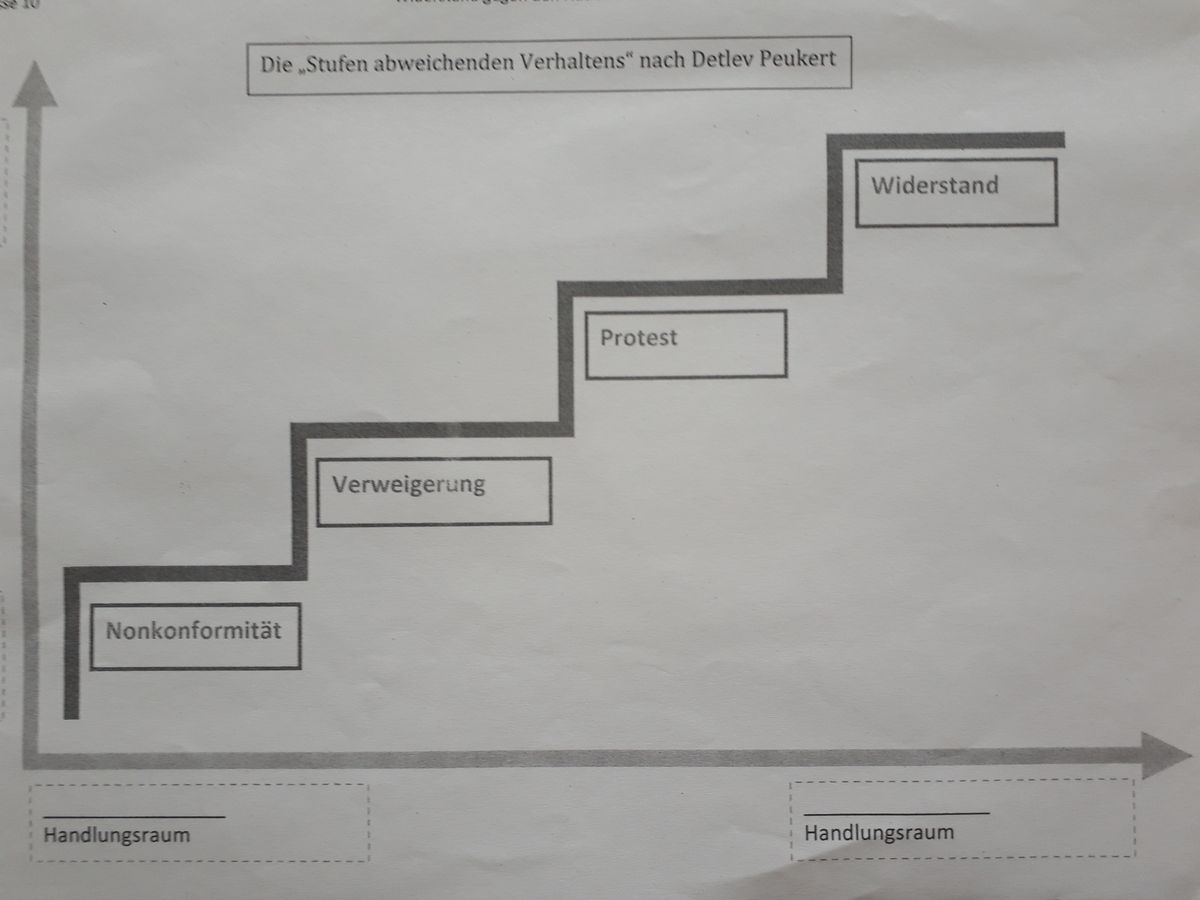

戦後のドイツの歴史学者デトレフ・ポイカートが、ナチス政権下での様々な形の抵抗を説明したグラフ「逸脱行動の形態」が記されている。

ドイツの歴史学者デトレフ・ポイカートによるグラフ「逸脱行動の形態」

ドイツの歴史学者デトレフ・ポイカートによるグラフ「逸脱行動の形態」抵抗のエスカレートについて、縦軸はナチス政権の個別の問題に対してから政権全体に対して、横軸は私的な場から公的な場へと強まっていくことを示し、線が階段のように右上へ伸びている。段が上がるごとに、「不適合」「拒否」「抗議」「抵抗」と四段階で表現が強まっていく。

授業はここまでで30分ほど。密度の濃さにいきなり驚いた。話を進める前に、ドイツの教育やこのクラスの位置づけを説明しておく。

ドイツの教育は大まかに言えば、日本の中学一年生にあたる7年生になると、進路によって教育課程が三つに分かれる。9年生で卒業して就職し職業訓練を受ける「ハウプトシューレ」、10年生で卒業して専門学校に通ったり事務職になったりする「レアルシューレ」、12~13年生で卒業して総合大学を目指す「ギムナジウム」だ。

このクラスは「ギムナジウム」の10年生にあたる。「豊かな家庭の子や、そうでない子が混ざっています。ドイツでは親の収入と子供の教育が関係しないように取り組んでいます。学校はほとんど公立で各州に属し、このヘッセン州では授業料はいらず、教科書も州が買います」(ロットマンさん)

そして、歴史教育でナチズムを扱う手厚さだ。「石器時代からベルリンの壁崩壊までを教えますが、10年生ではナチズムに4~6カ月かけます。国語でも『アンネ・フランクの日記』などでナチスの話がよく出るので、『またか』みたいな反応も時々ですが」(スキピスさん)。そうした蓄積の上に、この授業がある。

歴史の授業で手を挙げる生徒たち

歴史の授業で手を挙げる生徒たち生徒たちの手の挙げ方が、軽く指を立て頭の少し上ぐらいまでという感じだった。私は教室の後ろで一緒に授業を見ていたロットマンさんに、「ナチス式敬礼にならないようにですか」と聞いてみた。「いや、単に大人っぽく挙手してるんでしょう。小さな子供は『先生先生!』と元気に挙げますが、それも真上ですから」

ナチス政権への抵抗の話に戻る。ポイカートのグラフの四段階の違いについて話し合った各班に一枚ずつ、六種類のプリントが配られた。六件の抵抗の実例だ。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください