【20】ナショナリズム ドイツとは何か/フランクフルト④ 抵抗を学ぶ教育現場

2020年10月01日

ドイツの歴史教育について語るヘッセン州立ハインリヒ・ハイネ校のロットマン教頭(左)とスキピス先生=2月、フランクフルト近郊。藤田撮影。以下同じ

ドイツの歴史教育について語るヘッセン州立ハインリヒ・ハイネ校のロットマン教頭(左)とスキピス先生=2月、フランクフルト近郊。藤田撮影。以下同じドイツ西部ヘッセン州、国際金融都市フランクフルトの近郊にある州立ハインリヒ・ハイネ校。教頭のステファン・ロットマンさん(52)、歴史の教師のローラ・スキピスさん(34)と一緒に、こぢんまりした教頭室でコーヒーを飲みながら話している。2月17日午前、同校で参観した歴史の授業でのナチズムの扱いについてだ。

ドイツの教育ではナチズムの教訓が重視されるとは聞いていたが、今回の授業では、とりわけ「ナチズムへの抵抗の形」をテーマに、ナチス政権に対して実際にあった様々な抵抗の例をふまえ、「当時自分ならどうしたか」という議論にまで深めていた。連載で前々回から紹介した通りだ。

近代国家にとって「国民」の教育に欠かせない歴史の共有において、ナチズムという途方もない負の歴史を直視するドイツの「離れ業」の現場を見たいというのが、授業参観の動機だった。だが、現場で見たスキピスさんと生徒たちのやり取りは、そんな私の思い込みを払拭(ふっしょく)するごく自然なものだった。

ナチス時代に関する研究の蓄積を教師が生かし、当時の政治と社会の動きを一つ一つ確認しては生徒を次の疑問へ導く。それは、ドイツが第二次大戦前にいったん手にした民主主義が生んだ独裁の暴走を繰り返さないことが、戦後民主主義の合意であることを生徒たちに確認させつつ、これからその一員となる自分がどう関わっていくかを考えさせることにつながっていた。

歴史の授業で授業ででナチス時代について教えるスキピス先生(中央)と、生徒たち

歴史の授業で授業ででナチス時代について教えるスキピス先生(中央)と、生徒たちロットマンさん、スキピスさんと話しながら、ドイツの歴史教育は二層になっているということではないか、と私は考えた。

ドイツの歴史教育は、日本のように日本史と世界史といった形には分かれておらず、欧州の中でのドイツの歴史を中心に、石器時代からベルリンの壁崩壊へと流れていく。だが、この学校の高校一年生に当たる学年で4~6カ月を学ぶというナチス時代と、それ以外の時代に対して、アプローチが大きく二分されている。

石器時代以降の基本的な時系列を、欧州大陸中央のこの地域にドイツという国が現れ、発展した経緯として学ぶ。その上で20世紀以降のドイツの民主主義の歴史を、現代の民主主義に生かすために学ぶ。主権者となった国民がまとまろうとする気持ちや動きを私はナショナリズムと考えるが、その意味でこの二層の歴史教育は、ナショナリズムの陶冶にとって合理的だ。

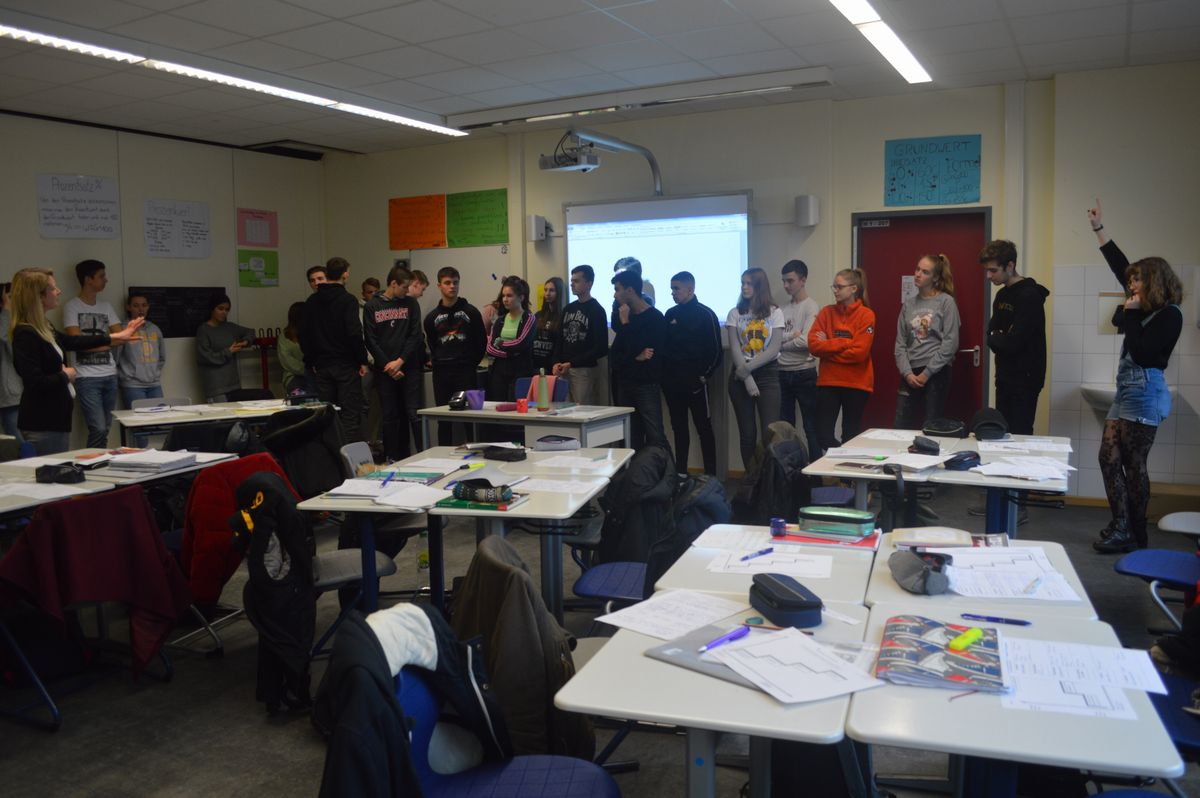

ナチス時代の「抵抗」を学ぶ歴史の授業で、立場に応じて並び横に広がって話し合う生徒たち

ナチス時代の「抵抗」を学ぶ歴史の授業で、立場に応じて並び横に広がって話し合う生徒たちドイツの民主主義の歴史について言えば、第一次大戦の敗北で帝政が終わり、ワイマール共和国で民主主義を手にしたが、世界恐慌への対応に政治が迷走する中でナチス独裁が生まれた。暴力的な排外主義を前に市民は無抵抗に陥り、ナチス・ドイツは戦争とホロコースト(大量虐殺)という、ナショナリズムの最悪の形へ突き進んだのだった。

つまり、ナチス時代はドイツのナショナリズムと民主主義の関係において巨大な反面教師であるからこそ、授業で多くの時間が割かれるのだ。過ちを繰り返さないという意味で今日と深く結びついており、欧州連合(EU)の拡大や移民・難民への対応など、ドイツ再統一以降のテーマを扱う現代社会や公民といった分野に自然に重なってくる。

ハインリヒ・ハイネ校の教頭室でのコーヒーブレイクに話を戻す。そんなドイツの歴史教育を担う人たちをいま悩ませるのが、スキピスさんの言う「ナチス時代の抵抗の理念を継いだ戦後の基本法(憲法)の価値を脅かす極右勢力」だ。

歴史教育でナチス時代について話すスキピス先生

歴史教育でナチス時代について話すスキピス先生戦後ドイツの基本法は、人間の尊厳保護を国の義務とし、自由で民主的な秩序を侵害する政党を違憲と明記する。だが最近のドイツでは、憲法の理念を重んじて中東から大量の難民を受け入れたメルケル首相を新興右翼政党が批判し、勢力を伸ばした。

スキピスさんは、極右勢力がネットを通じて若者に与える影響を危ぶむ。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください