【21】ナショナリズム ドイツとは何か/ブラウンシュバイク① 国際教科書研究所へ

2020年10月15日

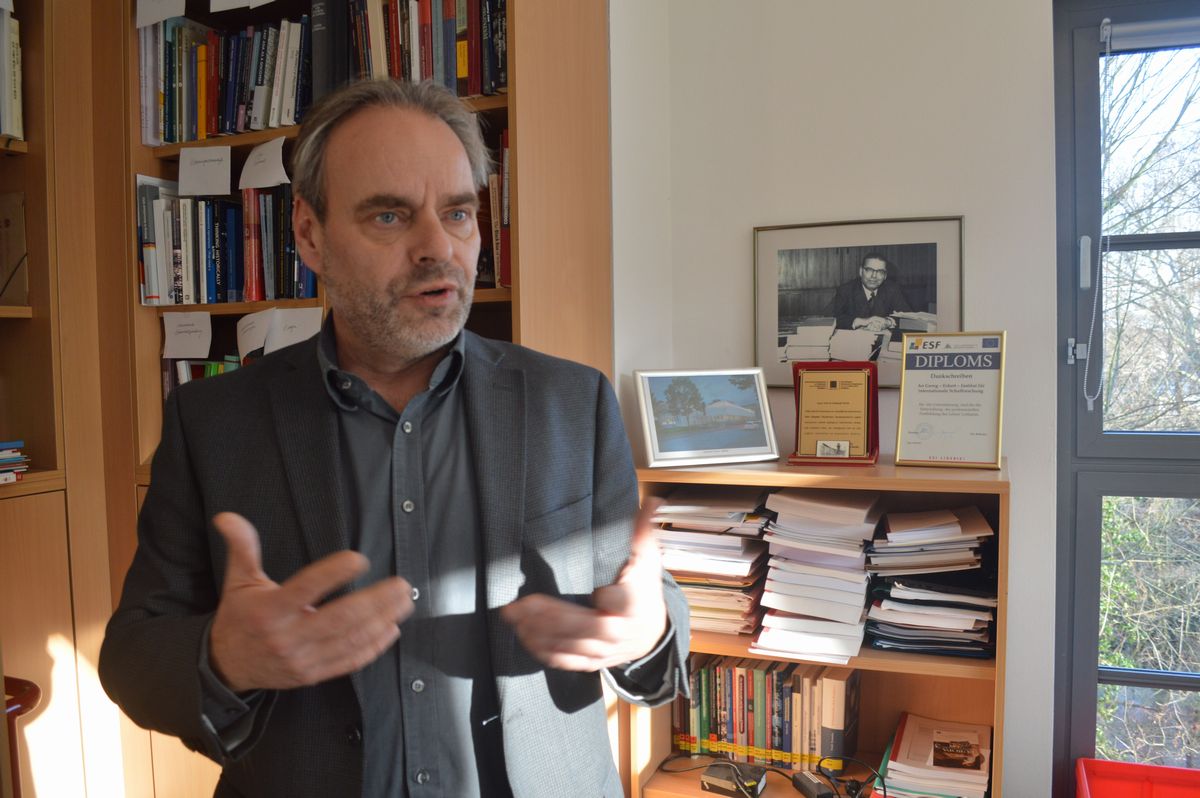

インタビューに応じる国際教科書研究所のエッカート・フクス所長=2月、ドイツ・ブラウンシュバイク。藤田撮影。以下同じ

インタビューに応じる国際教科書研究所のエッカート・フクス所長=2月、ドイツ・ブラウンシュバイク。藤田撮影。以下同じドイツ西部のフランクフルトで取材を終え、中央駅からドイツ鉄道の特急で北東へ二時間半ほど。2月17日の夕方、北部のニーダーザクセン州・ブラウンシュバイクに着く。西の州都ハノーファーと東方の首都ベルリンの間では最も大きなこの街に、ドイツのナショナリズムを探る旅でやってきた。

ブラウンシュバイクは中世から交易が盛んで都市連合ハンザ同盟の一員として栄え、獅子王ハインリヒや息子で神聖ローマ皇帝となったオットー四世の拠点でもあった。翌18日昼、獅子のブロンズ像を大聖堂などが囲む中心部の広場を徒歩で抜け、ゲオルク・エッカート国際教科書研究所へ向かった。

ブラウンシュバイク市街中心部にある獅子像(左)と、ダンクワーデロード城

ブラウンシュバイク市街中心部にある獅子像(左)と、ダンクワーデロード城歴史認識と言えば、東アジアでも悩みの種だ。20世紀前半の日本の朝鮮半島での植民地支配、中国への侵略が、日本、中国、韓国、北朝鮮がそれぞれ近代国家としての由来をどう語るかに影を落とす。過去をどう捉えるか、過去にそもそも何があったのかをめぐる齟齬が、今も日本と各国の政府の間でしこり、それぞれの国民に排外的な言動を生む。

人間社会が生んだ近代国家が、その由来を共有する国民を形成するために歴史教育があるとすれば、特にかつて「加害者」と「被害者」の関係にあった国同士は、歴史認識の齟齬が関係を悪化させる螺旋から逃れられないのではないか。最近では日韓関係を見るにつけ、そんな悲観にとらわれる。

だがこの研究所は、近代国家に欠かせない歴史教育のための教科書のさらなる可能性を追求する形で、ナチスが蹂躙(じゅうりん)した欧州で戦後にドイツと周辺国の対話を進めてきた。どうしてそんなことができたのか。

私がここまでの旅で垣間見た、ナチズムの教訓をもってナショナリズムの陶冶に努めるドイツの営みをどう考えるかとあわせて、ぜひ話を聞きたい人がいた。

国際教科書研究所のパンフレット

国際教科書研究所のパンフレット中心部から住宅街にさしかかるあたりまで30分ほど歩き、二階建ての白壁の研究所に着く。階段を上った廊下奥の所長室で、エッカート・フクス氏(58)がにこやかに迎えてくれた。2015年から所長を務める歴史学者だ。

コーヒーをいただきながら、話は研究所の由来と活動から、歴史教科書の可能性、そしてドイツの教育や新興右翼政党の伸長といった現状にまで及んだ。貴重な話を今回と次回に分け、インタビューの形で紹介する。

――ドイツが戦後、侵略した欧州の国々と対話を進めたことは知られていますが、この研究所はその対話を、ナショナリズムと縁の深い歴史教科書を通じて促してきました。とても興味深い活動です。まず研究所の由来から教えてください。

インタビューに応じる国際教科書研究所のエッカート・フクス所長

インタビューに応じる国際教科書研究所のエッカート・フクス所長第二次大戦後にドイツは欧州に居場所を見いだすため以前の敵と和解せねばならず、冷戦下で西ドイツはまず西欧の国々と向き合いました。だがフランス、イギリス、ベネルクスの国々の教科書は自国を熱狂的に讃えるステレオタイプに満ちていました。

将来を担う子供たちの心を平和へと向けるためこの問題に取り組まねばならないというのが、ゲオルク・エッカートが30代後半の1951年にこの研究所の前身を立ち上げた時のアイデアでした。歴史学者のエッカートは戦前は歴史や地理の学者で、師に逆らえずにナチスに参加し教師を務めたことを反省していました。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください