【23】ナショナリズム ドイツとは何か/ブラウンシュバイク③ 国際教科書研究所

2020年10月29日

ドイツの国際教科書研究所の書庫。170カ国超から入手した図書館が並ぶ=2月、ブラウンシュバイク。藤田撮影。以下同じ

ドイツの国際教科書研究所の書庫。170カ国超から入手した図書館が並ぶ=2月、ブラウンシュバイク。藤田撮影。以下同じドイツのナショナリズムを探る旅で、北部のブラウンシュバイクにあるゲオルク・エッカート国際教科書研究所を2月18日午後に訪れた話を続ける。

欧州を中心に各国の歴史教科書が偏らないよう点検し、対話を促す独立系シンクタンク――。こうざっくり表現すると、ナショナリズムの超越を目指す組織のように思われるかもしれない。だが、実際に訪ね、エッカート・フクス所長(58)にインタビューして実感したのは、前々回から紹介した通り、ドイツのナショナリズムにとって欠かせない組織だということだ。この連載で私が前提とする、ナショナリズムとは国民がまとまろうとする気持ちや動きであるという意味において。

戦後のドイツは、人権を蹂躙(じゅうりん)し、他国を侵略したナチズムへの反省をもって、ナショナリズムの陶冶(とうや)に努めてきた。その歩みにこの研究所は大きく貢献してきた。歴史教科書を通じた国際対話によって、かつての敵国と共有できる認識を探り、いま大量の難民で高まる排外主義を抑えようとしている。

この研究所が前身の時代から約70年間かけて世界へ広げた対話は、かつての敵国においてもナショナリズムの陶冶にもつながりうる。さらに、研究所がその対話の網を手繰って集めた17世紀からの教科書など資料28万点と、デジタルアーカイブ化の推進は、その名の通り世界に教科書研究の基盤を提供している。

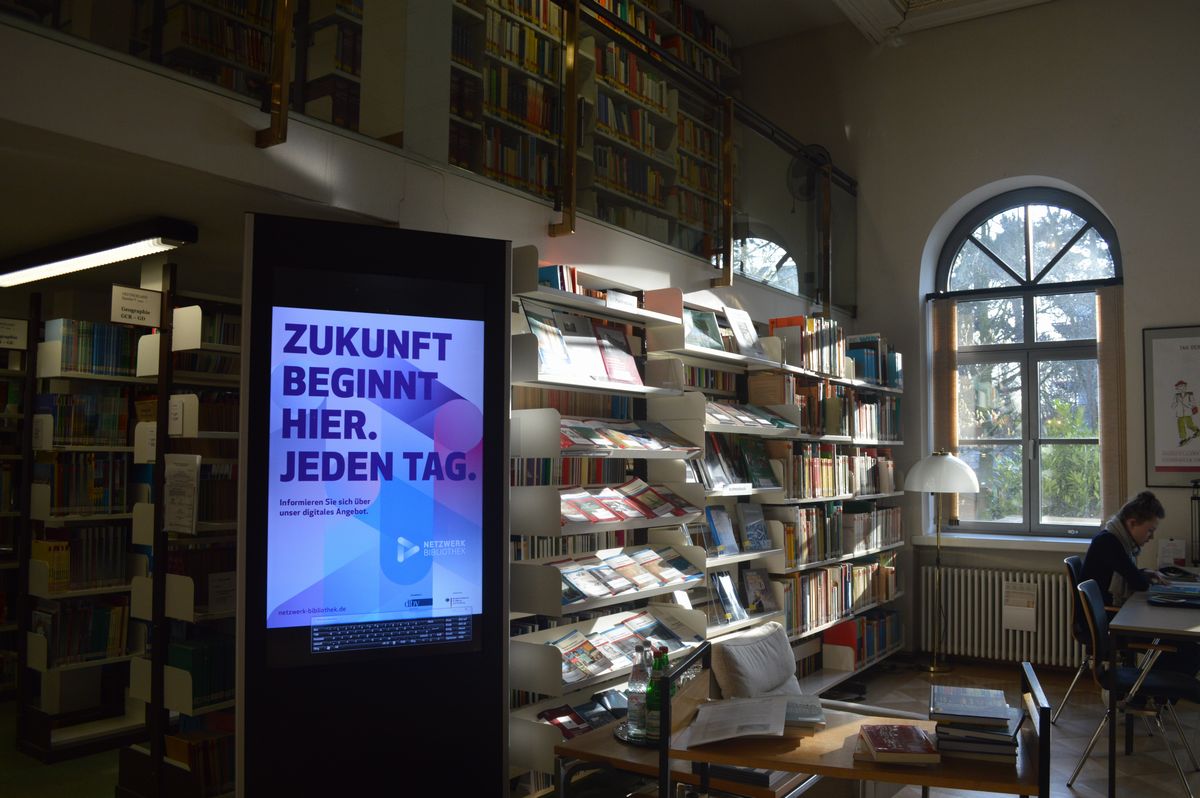

国際教科書研究所にある図書館の1階

国際教科書研究所にある図書館の1階フクスさんへのインタビューを終え、二階の所長室を出て、創設者の歴史学者ゲオルク・エッカートの遺影が壁に掛かる階段を降りる。研究所は築40年近くになる白い石造りの二階建てで、中枢をなす図書館は一階と中二階、地下一階を占めている。

司書のカースティン・シャッテンバーグさん(53)の案内で、世界の教科書がぎっしり詰まった図書館を「探検」した。

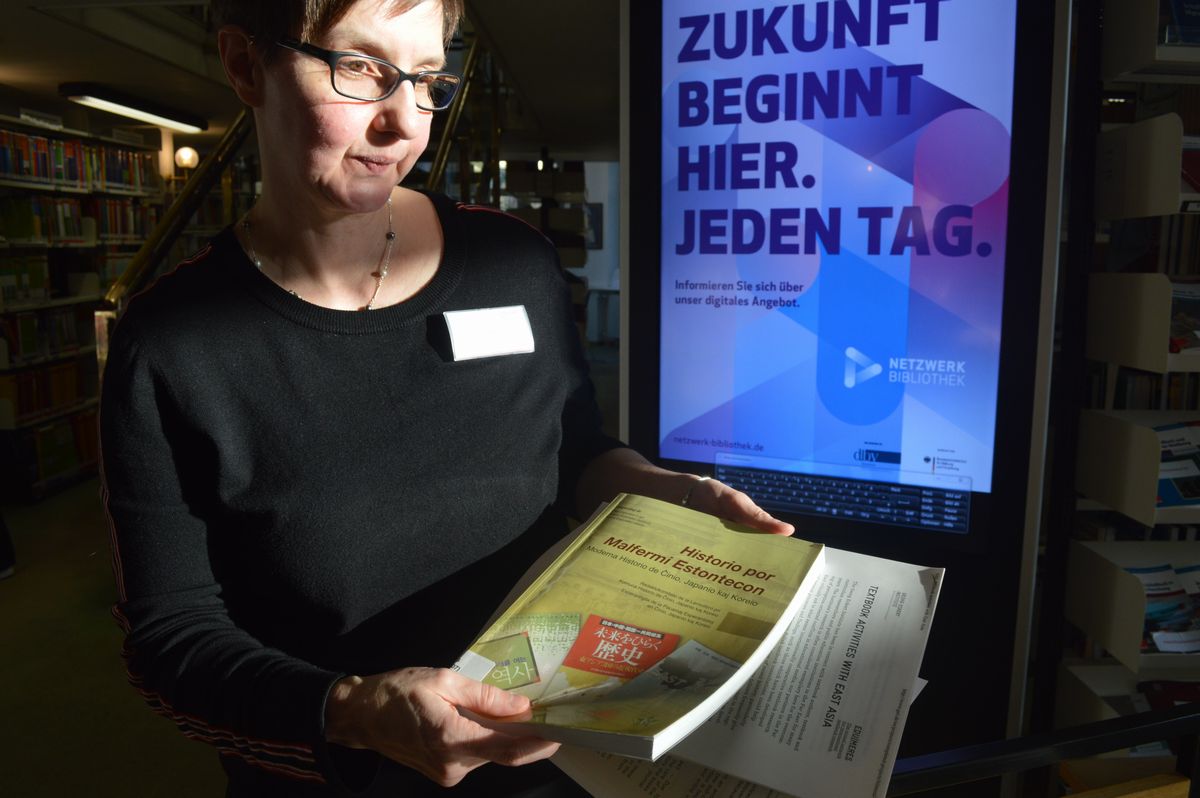

「ここは世界最大の国際教科書研究の場です。170を超える国から教科書を集め、いろんな国の文化や人々の考えがのぞけて、秘密の窓のようで大好きです」。シャッテンバーグさんは一階の閲覧スペースのそばでそう話すと、手元に用意した二国間の歴史の共通教科書をいくつか紹介した。研究所が支えた歴史学者らによる戦後の国際対話の成果だ。

国際教科書尾研究所について説明する司書のシャッテンバーグさん

国際教科書尾研究所について説明する司書のシャッテンバーグさんドイツと、ポーランドやフランスといった第二次大戦の敵国同士のものの他に、イスラエルとパレスチナのものもあった。「ここには会議室もあって、双方が中東からやって来てその議論をしました」。昨年には第一次大戦終結百周年のプロジェクトもあり、オーストリアなど欧州各国から研究者が集まったという。

ドイツの教科書の「完璧なコレクション」は主に一階にある。一番古いものは1632年の地理の本。1871年に近代国家として統一されたドイツ帝国や、1919年からの民主制のワイマール共和国での教科書。「そして特に1933年からの第三帝国の教科書は、ナチス政権による国家建設や教育システムに関する貴重な資料となっています」

国際教科書研究所にある図書館の1階。ドイツの教科書がぎっしりと並ぶ

国際教科書研究所にある図書館の1階。ドイツの教科書がぎっしりと並ぶ教科書は現代のドイツをも映す。欧州連合(EU)の拡大による移民労働者や、シリア内戦による中東からの難民への対応だ。「ナチズムの歴史はもちろん、ドイツ語すら知らない人がイスラム圏からもたくさん入ってきます。反ユダヤ主義が台頭する温床になりかねないという懸念から、やさしい言葉と内容の教科書も最近出てきました」

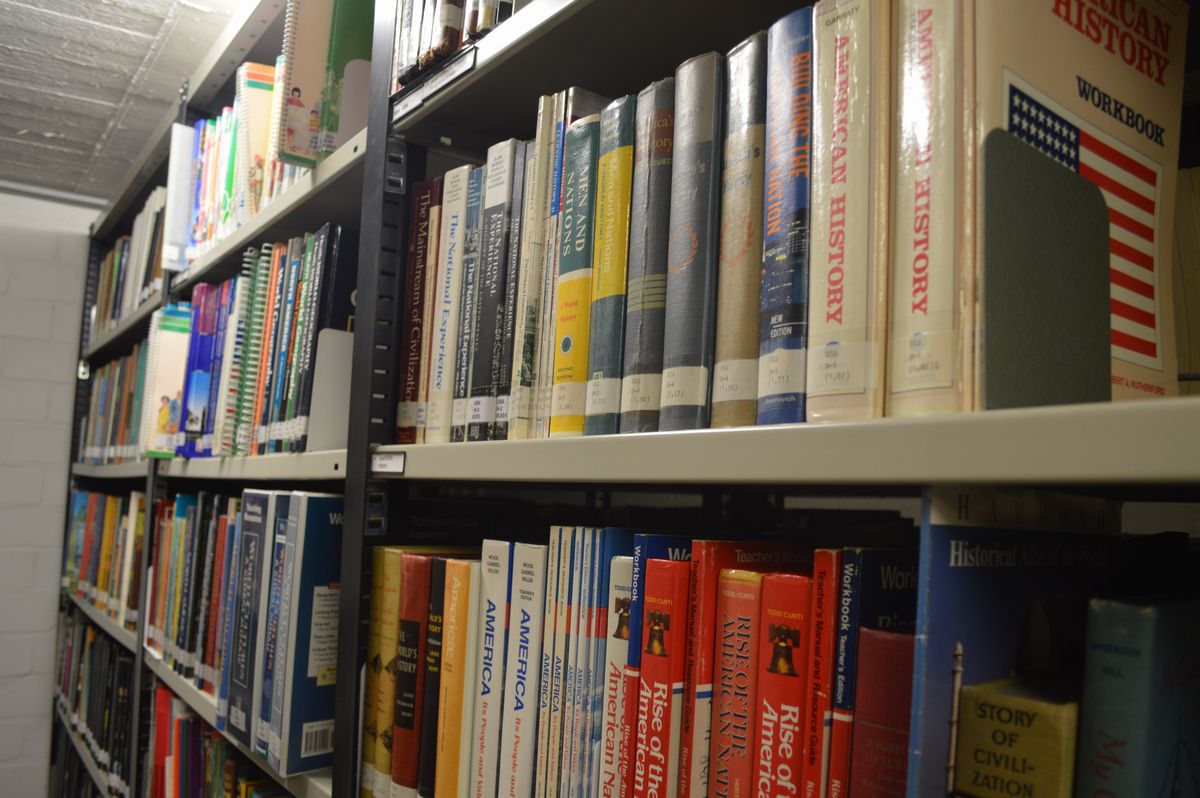

地下一階へ降りると可動式の書架が並び、各国の歴史や社会の教科書がある。「欧州では現場の先生や戦争体験者が教科書を書くプロジェクトがあります」「アフリカでは旧宗主国フランスの教科書を使う国がありますね」「この米国の教科書は蔵書で一番分厚い1600ページ。ボリビアではもっと原住民に焦点を当てようと最近改訂されました」……

国際教科書研究所の地下1階の書庫に並ぶ米国の歴史教科書

国際教科書研究所の地下1階の書庫に並ぶ米国の歴史教科書話が尽きないまま、東アジアのコーナーへ。日本の棚には、歴史、道徳、公民の教科書がずらっと並ぶ。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください