【24】ナショナリズム ドイツとは何か/ワイマール① ホロコーストと市民

2020年11月05日

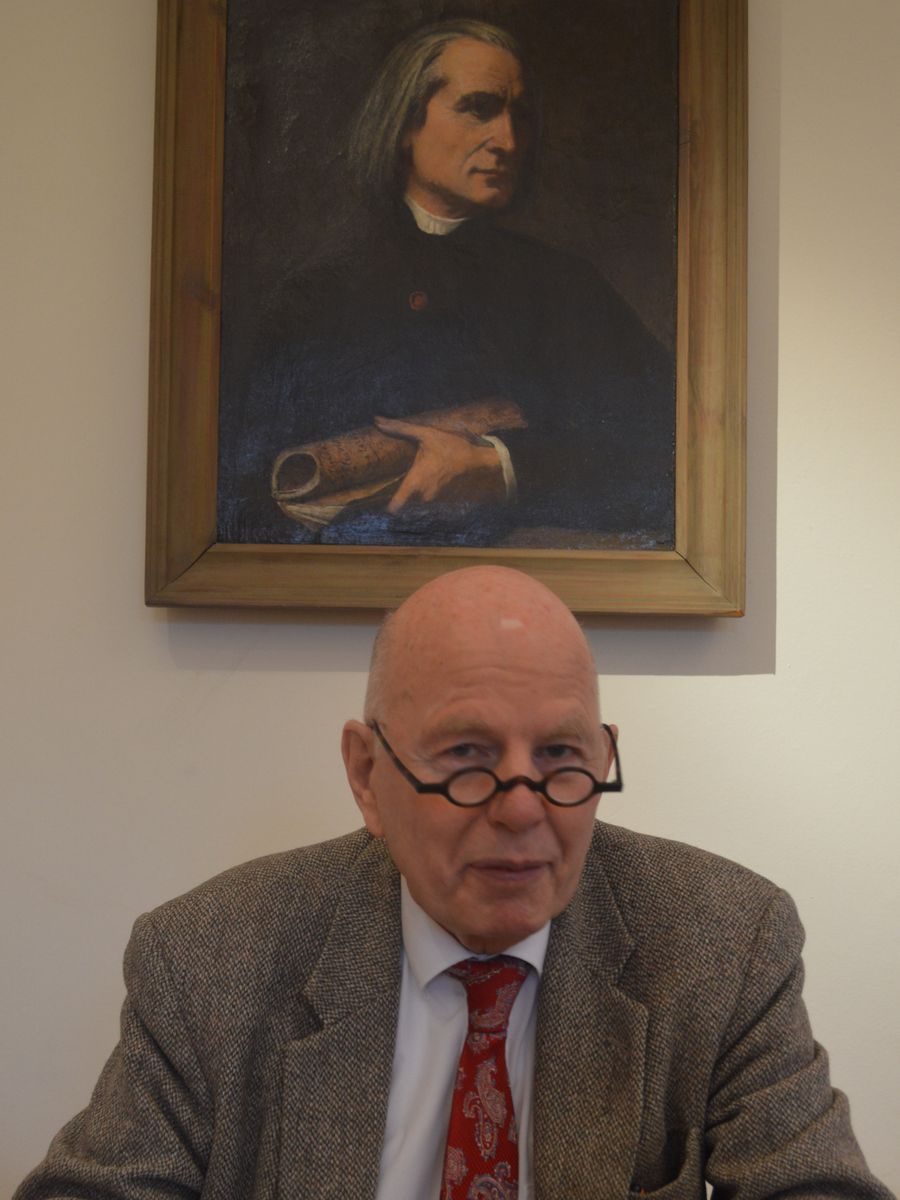

インタビューに応じる、国立ドイツ歴史博物館の元館長、シュトルツルさん=2月、ドイツ・ワイマール。藤田撮影

インタビューに応じる、国立ドイツ歴史博物館の元館長、シュトルツルさん=2月、ドイツ・ワイマール。藤田撮影2020年2月18日夕方、ドイツ北部ブラウンシュバイクの国際教科書研究所で取材を終えた私は、路線バスでドイツ鉄道の駅へ急いだ。列車を乗り継ぎ、3時間かけて中部チューリンゲン州の古都ワイマールに着いた。日本と同じで、大都市間は特急一本で短時間でつながるのだが、地方都市間の移動は時間がかかる。

深夜にホテルにたどり着くという“強行軍”は、翌日の午前中に大切なアポイントが入っていたためだった。

2月18日深夜、ドイツ鉄道で到着したワイマール駅=藤田撮影

2月18日深夜、ドイツ鉄道で到着したワイマール駅=藤田撮影相手は欧州のナショナリズムに詳しい歴史学者、クリストフ・シュトルツル(76)さん。実はこの連載でベルリン訪問について書いた「国家は誰を弔うべきか ドイツ国立追悼施設『ノイエ・ヴァッヘ』を訪ねて」(2020年8月27日)ですでにご登場いただいている。

ベルリンの壁の崩壊と冷戦終焉をまたぎ、ベルリンにある国立ドイツ歴史博物館の初代館長を務めたシュトルツさんは、再統一されたドイツで、「友人」のコール首相とともに国立の追悼施設を造ろうと奔走。国立ドイツ歴史博物館が管理していたプロイセン王国当時からの神殿風の建物、ノイエ・ヴァッヘ(新衛兵所)でそれを実現したキーパーソンだった。

冷戦期は西ドイツだった南部バイエルン州のヴェストハイム出身。学究にとどまらず様々な博物館の運営を担い、さらにコール氏と同じキリスト教民主同盟(CDU)の政治家として、再統一後のベルリン州で文化担当相や副首相を務めた。今はワイマールにある音楽大学で学長を務めている。

フランツ・リスト音楽大学=2月、ドイツ・ワイマール。藤田撮影

フランツ・リスト音楽大学=2月、ドイツ・ワイマール。藤田撮影私が今回の旅で追っているナショナリズム、すなわち近代国家において国民がまとまろうとする気持ちや動きとは何かについて、シュトルツルさんに聞きたいことがたくさんあった。ドイツについて、歴史的な俯瞰(ふかん)や政治のリアリズムなど、様々な角度から語ってくれそうな予感があった。

2月19日午前、ホテルから路線バスで市街へ。冷たい小雨のなか石畳を歩き、古い町並みの一角にあるフランツ・リスト音楽大学を訪ねる。暖房の効いた学長室へ入ると、シュトルツルさんが笑顔で迎えた。

応接室の壁には、前身の音楽学校を1872年に立ち上げた作曲家リストの肖像画がかかっていた。シュトルツルさんはその前に座ると、丸眼鏡を外したり背広を脱いだりしながら、縦横に語った。話題はドイツの近現代史から、排外主義が勢いづく政治の現状にまで及んだ。

リストの肖像画の前でインタビューに応じるシュトルツルさん

リストの肖像画の前でインタビューに応じるシュトルツルさん駆け足のドイツの旅も11日目、翌日の夜には日本へ発つ。私はこの旅で出会った人々からの指摘を交えながら問い、シュトルツルさんは興味深い見方を示してくれた。やり取りを2回にわたり紹介する。

先述の連載記事で紹介したノイエ・ヴァッヘの話をひとしきりうかがった後で、私は4日前にベルリンで訪れた国立ドイツ歴史博物館の常設展について聞いてみた。

――ゲルマン民族大移動からベルリンの壁崩壊までが凝縮されていましたが、そのうちわずか20年ほどのナチス時代のスペースが4割ほどと圧倒的でした。記憶の継承へのこだわりを感じる一方で、ドイツ再統一後の話がないのは寂しい気もしました。あれはシュトルツルさんが館長の時からの展示ですか。

私の頃はもっと簡潔でストーリーテリングだったね(笑)。特に20世紀のドイツの歴史はいろいろありすぎてきりがないから。でもナチスの展示にそれだけ割くのは巨大な問題だからだ。戦争を求めたヒトラーの狂気、破壊とホロコースト(大量虐殺)……。信じがたい数々の非人道的な出来事があった。それを決して繰り返さないためにどう語るか。人々が黙考するような印象的な展示ができないかと、館長の頃はユダヤ人画家の絵を買ったりしたよ。

自身が携わった様々な歴史博物館の展示をネットで検索するシュトルツルさん

自身が携わった様々な歴史博物館の展示をネットで検索するシュトルツルさんしかもナチスの問題は、「人間の尊厳は不可侵」と冒頭に掲げるドイツの基本法(憲法)や、再び戦争を起こさないための国際連合といった戦後秩序につながっている。現代の問題に引きつけて考えるためにも、そこまで展示しておかないといけない。それに比べれば再統一後の30年なんて平和なもんで、人々の普通の暮らしが続いているだけだ。

シュトルツルさんは気さくに語ったが、最後の「再統一後は平和」のところが気になった。私は今回の旅で、再統一で旧西側に吸収された旧東側の学者から、今なお残る旧西側の政治や社会への違和感を耳にしていた。そしてその背景に、ドイツが分断されていた頃に教育を受けた今の中高年世代で、旧西側と旧東側ではナチス時代への向き合い方に差があるのではと感じていた。

例えば、前日に訪れた国際教科書研究所のエッカート・フクス所長(58)は旧東側のポツダム出身だが、当時を俯瞰してこう述べていた。

「冷戦期の東側政府は、西側政府と違って『ドイツがナチス時代に犯した罪』という考えを受け入れなかった。東側政府こそ、全体主義に抵抗したドイツの歴史の進歩的な要素の継承者であり、真の民主主義だと自身をみなしたからだ。再統一後、旧東側の人々が民主主義を学ぶプロセスはまだ続いている」

以前にインタビューに応じた国際教科書研究所のフクス所長=2月、ドイツ・ブラウンシュバイク。藤田撮影

以前にインタビューに応じた国際教科書研究所のフクス所長=2月、ドイツ・ブラウンシュバイク。藤田撮影この点について、シュトルツルさんとはこんなやりとりになった。

――再統一から30年になりますが、かつて国民が東西に分かれ異なる教育を受けていたドイツは、ひとつのまとまった存在として順調に発展してきたと言えるでしょうか。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください